晚上好,欢迎收听《历史的混响》,我是夕洋洋。今天是2025年10月22日。一百六十九年前的明天,珠江口的江雾还未散尽,英国皇家海军“加尔各答”号、“伊斯莱特”号、“拉特勒”号、“鸢鸟”号四艘军舰已悄然驶入内河。它们的舷侧挂着米字旗,主炮的炮口缓缓抬起,对准了广州城外清军布置的炮台。随着一声沉闷的轰鸣,炮弹在岸边炸开,掀起的尘土混着硝烟,弥漫在珠江上空。这不是演习,不是意外,而是一场蓄谋了至少三年的侵略战争的开端——英国以“亚罗号事件”为借口,正式向中国宣战,第二次鸦片战争就此爆发。

今天,我们就沿着历史的脉络,从这艘名为“亚罗号”的小商船说起,聊聊这场被谎言包裹的战争,如何彻底改写了中国近代的命运轨迹。

要理解这场危机的根源,必须先回到第一次鸦片战争后的中国。1842年,清政府在鸦片战争中惨败,被迫签订《南京条约》。条约里割让了香港岛,开放广州、厦门、福州、宁波、上海五口通商,赔偿2100万银元,还丧失了关税自主权、领事裁判权等核心主权。但对英国来说,这场战争的“胜利”更像一场“得不偿失的买卖”。

英国原本期待通过战争打开中国市场,让本国的棉纺织品、机器制品像潮水般涌入中国。现实却给了他们沉重一击:中国的自然经济像一道无形的墙——农民种棉花自己纺线织布,家庭手工业与农业紧密结合,对英国的机织棉布几乎没有需求。1845年,英国对华棉纺织品出口额仅为1838年的1/3;1850年,英国商人在广州的仓库里堆积了价值200万英镑的滞销布料,最后只能低价焚烧。

更让英国恼火的是鸦片贸易的利润被压缩。第一次鸦片战争前,鸦片是英国对华贸易的“摇钱树”——1838年,英国每年从鸦片贸易中获利约200万英镑,占其对华贸易顺差的80%。但《南京条约》后,清政府虽未明确承认鸦片合法,却也无力阻止其流通。大量美国、瑞典的鸦片贩子涌入中国,市场竞争加剧,英国鸦片的垄断利润大幅下降。英国商人们哀叹:“我们在中国的生意,比战前更难做了。”

于是,英国开始寻找新的突破口。他们意识到,仅凭现有条约无法满足利益需求,必须用更强势的手段,迫使清政府开放更多市场、割让更多权益。一场更大规模的战争,正在酝酿。

就在这时,“亚罗号事件”成了导火索。1856年10月8日,广州黄埔港外的珠江江面上,广东水师的巡逻船“澄海”号发现了一艘形迹可疑的商船——“亚罗号”。

这艘船长约30米,载重约200吨,船身漆着斑驳的蓝漆,船主是中国广东番禺人苏亚成。但苏亚成的身份远不简单:他是广州十三行商人的女婿,长期从事走私贸易,与英国领事馆关系密切。为了逃避清政府的盘查,苏亚成偷偷向英国驻广州领事馆申请了“英国注册”,并在船尾悬挂了英国米字旗。

更关键的是,广东水师在登船检查时,发现了船舱里的秘密:除了表面的茶叶、丝绸,还藏有2000多支英国造步枪、50箱火药,以及几名自称“太平天国信使”的人。此时正值太平天国运动的高峰期(1851-1864),清政府将这些“信使”视为“反贼同党”,认定“亚罗号”是“勾结叛匪、私运军火”的“海盗船”。

广东巡抚叶名琛接到报告后,立刻下令扣押“亚罗号”和船上24名船员,并将船上的武器和“反贼”移交给地方官府审讯。

但叶名琛不知道,这艘船的“英国注册”早已过期。根据英国1844年《商船注册法》,商船注册有效期仅为一年,“亚罗号”的注册在1856年9月1日就已失效。英国驻广州领事巴夏礼对此心知肚明,却故意隐瞒了这一事实。

巴夏礼的反应迅速而激烈。他立刻向叶名琛发出抗议照会,声称:“‘亚罗号’是受英国保护的商船,中国水师未经许可登船搜查,逮捕船员,严重侵犯了英国的领事裁判权和国旗尊严!”他要求清政府:一、公开道歉;二、释放所有船员;三、赔偿英国“国旗受辱”的损失。

叶名琛觉得荒谬:“船是中国人的,注册早过期了,挂英国旗不过是走私的幌子。我们查的是私运军火,和英国国旗有什么关系?”他回信解释,但态度强硬:“中国在自己的水域执法,无需向外国道歉。”

巴夏礼却根本不想解决问题。他将叶名琛的回信截断,只挑出“中国拒绝道歉”的部分,上报英国政府。与此同时,他在广州散布谣言:“清军炮轰了英国国旗!这是对大英帝国的公然挑衅!”英国商人和传教士被煽动起来,在广州街头游行,冲击中国商铺,甚至殴打中国百姓。

英国首相帕麦斯顿敏锐地抓住了机会。他在议会演讲中宣称:“中国再次践踏了英国的尊严,我们必须用武力让清政府学会尊重。”1856年10月16日,英国议会以415票对153票通过对华宣战决议。

法国也趁机加入。法国以“马神甫事件”(1856年2月,法国传教士马赖在广西西林县因强奸民女、拐卖儿童被处死)为借口,宣称“法国公民在中国受辱,必须讨回公道”。10月24日,法国舰队抵达香港,与英国组成联军。

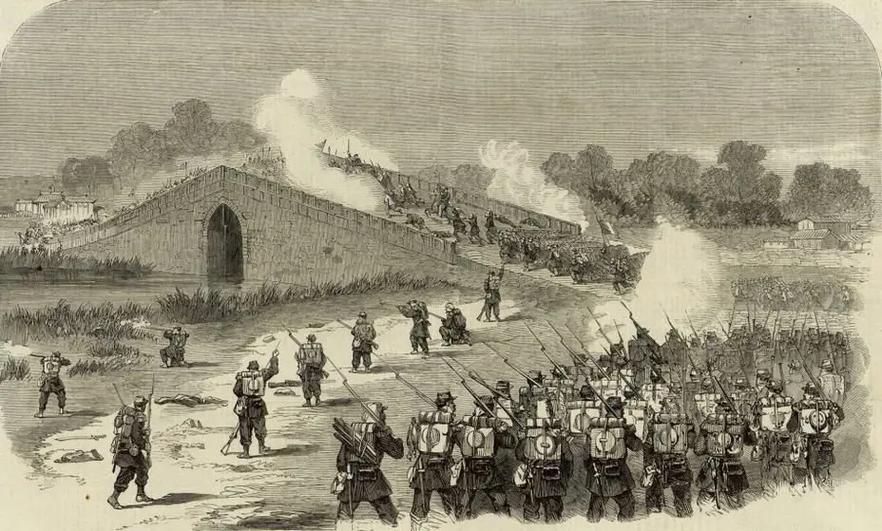

1856年10月23日,英国军舰“加尔各答”号等四艘军舰,载着1000多名士兵,从香港出发,直扑珠江内河。他们的战术很明确:先用炮火压制清军炮台,再派陆战队登陆占领关键据点。

清军在珠江沿岸布置了约2000名守军,装备的是老旧的土炮和鸟枪。面对英军的坚船利炮,清军的抵抗显得脆弱不堪。英军第一轮炮击就摧毁了广州南郊的“东定炮台”,守军死伤过半;第二轮炮击中,“西宁炮台”的火药库被引爆,守军四散溃逃。

叶名琛此时仍抱有幻想。他认为英国只是“虚张声势”,甚至下令关闭广州城门,禁止市民议论战事,还贴出告示:“英夷不过虚声恫吓,我等坚守城池,必能退敌。”但现实很快击碎了他的幻想。12月28日,英法联军攻陷广州新城;12月29日,联军占领总督衙门,叶名琛在混乱中被俘。

被俘后的叶名琛被押往印度加尔各答。这位曾自诩“粤东干城”的封疆大吏,在异国他乡度过了三年囚徒生涯,最终于1859年客死他乡。临终前,他写下绝笔诗:“镇海楼头月色寒,将星翻作客星单。纵云一范军中有,怎奈诸君壁上看。向戎何必求免死,苏卿无恙劝加餐。任他日把丹青绘,恨态愁容下笔难。”诗中满是英雄末路的悲怆。

广州陷落后,英法联军并未停手。1857年,他们北上进攻天津。1858年5月,联军攻占大沽炮台,兵临天津城下。清政府慌忙派桂良、花沙纳为钦差大臣,与英法签订《天津条约》。

《天津条约》的内容对中国极为苛刻:开放牛庄、登州、台南、淡水、潮州、琼州、汉口、九江、南京、镇江十处通商口岸;允许外国公使常驻北京;外国人可以到中国内地游历、经商、传教;赔偿英法军费各200万两白银;鸦片贸易合法化。

但清政府很快反悔。咸丰帝认为“外国公使驻京”是“奇耻大辱”,拒绝批准条约。英法联军以此为借口,于1860年再次北上。8月,联军攻占大沽炮台;9月,占领天津;10月,兵临北京城下。

咸丰帝仓皇逃往热河(今河北承德),留下恭亲王奕䜣与联军谈判。10月24日,奕䜣与英国代表额尔金签订《北京条约》。条约除了确认《天津条约》的内容,还增加了:割让九龙司地方一区给英国;赔偿英法军费各800万两白银;增开天津为商埠;允许外国传教士进入内地传教。

10月18日,为了“惩罚”清政府扣押巴夏礼(巴夏礼在谈判中被扣押,后被释放),英法联军纵火烧毁了圆明园。这座耗时150年、融合中西建筑艺术的“万园之园”,在三天三夜的大火中化为废墟,1500多件文物被掠夺,成为中国近代史上最惨痛的文化浩劫。

“亚罗号事件”的真相,在战后逐渐浮出水面。1857年,英国议会成立特别委员会调查“亚罗号注册问题”,最终承认:“‘亚罗号’的英国注册已于1856年9月1日失效,巴夏礼的抗议缺乏法律依据。”但这场战争已经爆发,中国的损失已无法挽回。历史学家蒋廷黻在《中国近代史》中评价:“亚罗号事件不过是个导火索,英国早就想找机会扩大在华利益。这场战争,本质上是列强对中国的又一次掠夺。”

一百六十九年后的今天,当我们站在广州珠江边,望着川流不息的货轮和两岸的高楼大厦,依然能想起1856年10月23日的炮声。那炮声里,有侵略者的贪婪,有清政府的无能,更有中国人民的苦难。

这段历史告诉我们:落后就要挨打,这是用鲜血写就的教训;和平不是靠妥协换来的,尊严不是靠退让赢来的。今天的中国,早已不是当年的“东亚病夫”,但我们依然要铭记这段历史——不是为了延续仇恨,而是为了警惕重蹈覆辙;不是为了沉湎于屈辱,而是为了激发奋进的力量。

1856年10月23日,珠江口的炮声,是中国近代史上的又一记警钟。它提醒我们:一个民族的复兴,从来不是等来的,而是拼出来的;一个国家的强大,从来不是靠别人的施舍,而是靠自己的奋斗。

感谢收听《历史的混响》,我是夕洋洋。一百六十九年前的今天,一场由谎言点燃的战争,揭开了第二次鸦片战争的序幕。这段历史,是对侵略者的控诉,更是对后世的警示。

我们下期再会,晚安。