Shows

15分鐘書房EP#125 : 學習如何學習 : Learning How to Learn by Barbara Oakley加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins-------------------------------------------------------------------------------這篇概述旨在介紹由芭芭拉.歐克莉(Barbara Oakley)、泰倫斯.索諾斯基(Terrence Sejnowski)和阿利斯泰爾.麥康維(Alistair McConville)合著的書籍《學習如何學習:給青少年的大腦特訓課,讓你學什麼都會、記憶力升級、告別拖拖拉拉,考試拿高分!》(Learning How to Learn: How to Succeed in School Without Spending All Your Time Studying; A Guide for Kids and Teens)及其主要核心概念。此書是基於芭芭拉.歐克莉的暢銷書《大腦喜歡這樣學》(A Mind for Numbers)所改編的基礎強化版,專為青少年及任何想提升學習效率的人設計。這本書旨在揭示大腦的運作方式,並提供實證的科學工具和技巧,讓讀者能夠更有效率地學習、記住更多資訊,並克服困難學科。此書的內容也與全球最受歡迎的線上課程之一、在 Coursera 上開設的同名課程「Learning How to Learn」高度相關。核心概念概述:學習如何學習本書的核心理念是,學習的能力並非取決於天賦,而是對大腦運作機制的理解和技巧的掌握。透過應用經科學驗證的策略,任何人,無論是學生還是成人,都能夠改變自己的學習方式,甚至重塑大腦(即神經可塑性)。1. 大腦的雙模式思維(Focused and Diffuse Thinking)神經科學研究發現,大腦的運作方式可以簡化為兩種基本模式:「專注模式」(Focused Mode)和「發散模式」(Diffuse Mode)。有效學習需要在這兩種模式之間進行有意識的切換。專注模式(Focused Mode)定義: 當你集中注意力、有意識地處理特定任務時,即處於專注模式。運作: 思考是集中在已建立的神經通路中,就像彈珠在橡皮緩衝物緊密排列的彈珠台中彈跳,路徑範圍較小且可預測。它負責分析細節、理解熟悉的問題和初始學習階段。用途: 這是理解新資訊和解決熟悉問題的關鍵。發散模式(Diffuse Mode)定義: 當你的思維放鬆、自由漫遊或做白日夢時,即進入發散模式。運作: 思想可以在大腦中更廣泛地遊走,在看似不相關的觀念之間建立出乎意料的連結。這對於創造力、獲得洞察力和理解宏觀概念至關重要。啟動: 可以透過休息、散步、淋浴、運動,或甚至是睡覺來啟動。兩模式的協作當在專注模式下遇到難題時,切換到發散模式(例如休息)能讓大腦在後台持續處理問題,從而找到突破口或創新性的解決方案。2. 組塊化(Chunking)與記憶系統組塊化是有效學習的基礎,指的是將單獨的資訊片段,透過使用和意義,結合成緊密且易於存取的資訊包。記憶的類型與限制大腦有兩種主要記憶系統:工作記憶(Working Memory): 位於前額葉皮層,負責你當前正在思考的內容,容量非常有限,平均只能容納約四個組塊或想法。工作記憶可被比喻為「注意力章魚」(Octopus of Attention)。長期記憶(Long-Term Memory): 儲存在大腦皮層,容量幾乎無限,儲存期長。可比喻為「大型置物櫃」。形成組塊(Forming Chunks)將資訊從工作記憶轉移到長期記憶並形成堅固的「腦連結」(Brain-links)是學習的目標。形成組塊的步驟包括:專注(Focus): 學習時需要心無旁騖,確保工作記憶的四個「槽位」都用於當前任務,避免分心。理解(Understanding): 掌握組塊的核心概念。情境(Context)與練習(Practice): 透過重複和練習,建立和強化組塊,並理解在何時、何地使用這些知識。僅僅理解概念不足以形成持久的腦連結,持續的練習和重複至關重要。3. 戰勝拖延症(Procrastination)與專注技巧拖延症是一種延遲或推遲任務的行為,通常是由情緒和心理因素驅動,而非懶惰。當人們想到不喜歡的任務時,大腦的**痛覺中心(insula cortex)**會被啟動,自然地傾向於轉向更愉快的活動以逃避不適。番茄鐘工作法(Pomodoro Technique)這是對抗拖延和增進專注的有效方法。排除干擾:關閉所有通知和可能分心的事物。設定計時器:通常為 25 分鐘,專注於單一任務。獎勵與休息:時間到後,給自己 5-10 分鐘的短暫休息作為獎勵。這也利用了發散模式進行思維的切換。專注於過程,而非結果:設定目標時,應專注於投入的時間(過程),例如「我會專注學習 25 分鐘」,而不是「我今天要完成所有工作」(結果)。這能繞過大腦對結果的痛苦預期。先吃掉那隻青蛙(Eat Your Frogs First):建議在一天中精力最集中的時候,先處理最困難、最不愉快的任務。4. 記憶鞏固的關鍵技巧有幾種高效的技巧能幫助知識從工作記憶轉移到長期記憶,並使記憶變得持久。積極回想(Active Recall/Retrieval Practice)這被認為是學習效率最高的技術之一,比被動地重複閱讀或劃線更有效。實踐: 閱讀材料後,蓋上書本或筆記,主動嘗試從記憶中回憶、複述或寫下核心概念。優勢: 這種提取資訊的努力會強化神經連結,加深記憶的耐久性。間隔重複(Spaced Repetition)這是一種對抗「遺忘曲線」的技術。實踐: 將學習和複習分散到數天甚至數週,而不是在單一的長時間內死記硬背(Cramming)。優勢: 隨著時間間隔的增加,每次的回憶都會讓大腦更努力,從而更有效地鞏固記憶。睡眠(Sleep)的重要性睡眠對學習和記憶的鞏固至關重要。鞏固記憶: 睡覺時,大腦會重新播放白天的學習內容,將新的突觸模式從海馬迴複製到大腦皮層進行長期保存。清除毒素: 睡眠有助於清除神經元在清醒時產生的代謝毒素。突觸生長: 主動回想開始了

2025-11-2216 min

15分鐘書房EP#124 : 《覺醒中年》:人生下半場,才是真正的開始 : Finding Meaning in the Second Half of Life by James Hollis加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins-------------------------------------------------------------------------------🌙《覺醒中年》:人生下半場,才是真正的開始📚 Finding Meaning in the Second Half of Life — James Hollis榮格分析心理學家詹姆斯·霍利斯(James Hollis)的著作《在人生的後半段尋找意義》(Finding Meaning in the Second Half of Life),該書探討了從生命前半段的社會取向過渡到後半段的個人和靈性探索。 評論和訪談指出,人生前半段的目標是建立自我並滿足社會期望,而後半段則常常帶來危機或失落感,促使個體轉向內在,尋求個人權威和成熟的靈性。 霍利斯強調,這種轉變要求人們面對個人陰影,並透過自我反思來確定「靈魂的需求」,而不是繼續遵循外部規範。 此外,書評還提供了反思問題摘要,鼓勵讀者將中年危機視為個人成長和成為真實自我的機會。 霍利斯的觀點核心是,真正的意義來自於活出內在的真實性,即使這會帶來不適或偏離群體。

2025-11-1613 min

15分鐘書房EP#123 : 斯多葛主義生活:如何避開焦慮、悲傷、失望、憤怒和不滿的情緒指南 : Lessons in Stoicism: What Ancient Philosophers Teach Us about How to Live by John Sellars✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins-------------------------------------------------------------------------------斯多葛主義現代復興:哲學框架與生活實踐斯多葛主義(Stoicism)是一種強調理性、品德、心理韌性的希臘-羅馬哲學學派,近年來在學界與自我成長界受到廣泛重視。John Sellars 在《Lessons in Stoicism》中以現代視角剖析古人的思想,揭示這套“生活藝術”如何為我們應對焦慮、悲傷、壓力與不確定日益劇增的時代提供一套富有實效且已被現代心理學驗證的方法。一、核心哲學原則1. 完整生活的唯一道路:美德與理性斯多葛主義的終極目標是“eudaimonia”(豐盛而安寧的幸福人生),實現方式只有一條:踐行智慧、勇氣、正義、節制等“美德”。唯有品格、判斷與選擇屬於我們可控制的範疇。賺到金錢、健康、甚至名聲等,皆屬“無關緊要之事(adiaphora)”;它們不是人生幸福的根本,僅是實踐美德的“材料”。2. 控制二分法:區分可控與不可控斯多葛主義最具革命性的觀點,就是“控制二分法”。只有自身的判斷、願望和行動可控,而身體健康、外人言行、財富地位皆屬外部,不可完全由心所控。這意味我們須將心理能量集中在可影響之事,養成坦然接納外部偶然性的態度,這正是古今心理彈性(resilience)理論的核心。3. 順應自然與宇宙秩序順應自然而活是斯多葛核心準則,代表順從宇宙中的理性“Logos”和履行人性理性與社會性的責任,包括積極參與人際與公共事務。這種“宇宙觀”並非宗教敬神,更傾向自然主義——宇宙的“神”即自然理性本身,是我們自律、接納現實的根源。二、情緒觀與自我主權1. 破壞性情緒的根源是判斷斯多葛主義認為情緒(如恐懼、悲傷、憤怒)皆非外物本身所致,而是我們對它們的主觀判斷。正確運用理性分辨“這只是想法”:正如馬可·奧理略所言,“煩惱人心的不是事物本身,而是我們對事物的看法。”2. 情感分類與目標他們區分“激情”(根源於錯誤判斷、具破壞性的情緒)、“良好情感”(根源於理性與美德,例如理性的歡喜),以及對刺激的初步生理反應。目標是達到Apatheia(非冷漠,而是擺脫由錯誤判斷誘發激情的平靜理性狀態),從而獲得持久心靈安穩。三、實踐技巧:「心靈肌肉」的鍛鍊1. 負面預觀(Negative Visualization)預先觀想損失、患難等壞事發生,藉此消解恐懼、鍛鍊面對逆境的心理肌肉,同時培養對現有幸福的感恩。2. 哲學日誌與每日回顧借鑑馬可·奧理略、畢達哥拉斯等,透過自省日記回顧每一天:問自己今天哪裡做錯、做對、未盡之事?強化自我覺察,持續優化自我。3. 認知疏遠與鳥瞰視角(Cognitive Distancing & View from Above)將煩惱與自身分開,以旁觀者(或從更高維度如宇宙鳥瞰)的視野重新審視難題,淡化自我中心,緩解情緒張力。4. Amor Fati與自願簡樸愛命運(Amor Fati)是主動擁抱所有發生的事,視為宇宙理性的安排,自願短暫「吃苦」也鍛鍊享受限制的心理韌性。四、現代意義:斯多葛主義與心理治療1. 與CBT/ ACT等現代療法對照CBT、REBT、ACT等現代主流心理療法明確以斯多葛主義為理論根源:情緒困擾源自非理性思想而非事件(CBT核心);“控制二分法”被現代治療法用於提升接納與行動力;分析與疏遠自我思維,正是認知去中心化的重要技術。2. 實證研究如Donald Robertson的斯多葛訓練(如SMRT計劃)顯示,規律練習能顯著提升幸福感、情緒調節和韌性。同時,“斯多葛”刻板印象(如情感壓抑、獨立極端)若誤用,反會導致低幸福感與不良後果,強調正確理解與彈性實踐。五、現代挑戰與批評1. 常見誤解與局限斯多葛並非鼓勵壓抑情感或被動忍受,而是追求理性調節激情、改善行動。控制二分法如執行過於簡化,可能忽視行動中的灰色地帶(如部分可影響未必可控)。持續練習需要時間與耐心,現代人往往追求速效(“hack”),難以真正內化其深層改變。2. 生物學與多因性考慮斯多葛強調思想控制,或低估基因、神經化學在心理健康上的作用,需搭配生理與社會資源。六、人生與社會面向1. 面對死亡與時間斯多葛主義強調:死亡不可避免,更需珍惜有限人生與當下價值,不應恐懼死亡或空耗人生時間。2. 社會關係與責任我們皆為理性整體(宇宙/社會)的一部分,關心普世社群與具體社會角色(“universal city”觀念),倡導仁愛與社會正義。視自己如同大自然與社會的“細胞”一般,僅有格局擴大、利他精神,才能成就真正的幸福與和諧。結論:時代性、普遍性與應用建議Sellars 強調,斯多葛主義的精髓在於自主地掌控判斷、培養美德、超越偶發狀況,進而建構一套心靈防禦、抉擇與安身立命的哲學體系。當代不僅可視其為「古哲學工具箱」,亦可作為自我覺察、情緒管理與適應不確定性時代的永恆資源。正如其與現代心理治療的深刻共鳴所顯示,當斯多葛信念以正確、彈性且務實的方式應用於現代人的工作、關係和日常挑戰時,無疑將成為提升個體韌性與幸福感的重要助力

2025-11-1409 min

15分鐘書房EP#122 : 哈佛這樣教談判力 : Getting to Yes by William Ury✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins-------------------------------------------------------------------------------《哈佛這樣教談判力》(Getting to Yes) 是 Roger Fisher、William Ury 與 Bruce Patton 基於哈佛大學談判項目所撰寫的經典著作,對現代談判理論產生深遠影響。該書提出「原則性談判」(Principled Negotiation) 方法,主張用一套系統性的談判框架替代傳統且低效的「立場式談判」(Positional Bargaining),以促進雙方達成高效、智慧且互利的協議,同時維護甚至改善關係。原則性談判的核心理念原則性談判的四大核心原則為:將人與問題分開 (Separate the People from the Problem):強調處理情緒、觀點及溝通問題,避免將人際衝突與實質問題混淆。對對方觀點以理解和同理回應,積極聆聽,使用「我訊息」表達感受。關注利益,而非立場 (Focus on Interests, Not Positions):探究雙方立場背後的深層需求和擔憂,擴展解決方案空間。立場是「你決定要什麼」,利益才是「驅動該決定的原因」。為共同利益創造選擇方案 (Invent Options for Mutual Gain):透過腦力激盪等方式,避免零和思維,創造多元解決方案,策略上將餅做大後再分配。堅持使用客觀標準 (Insist on Using Objective Criteria):以市場價值、法律先例或科學依據等公平標準評價方案,避免利用意志力較量。BATNA:談判權力的基石BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) 指談判者在無法達成協議時的最佳替代方案,是決定談判權力的關鍵。強大的 BATNA 使談判者有拒絕不利協議的底氣,且成為衡量任何提案的標準。對 BATNA 的深入理解強調:BATNA 不一定非得是談判破裂後的「最後手段」,而應是談判準備的「第一步」。BATNA 可能不是一個獨立外部選項,對長期關係中的雙方來說可能相互依存。任何人都有某種形式的替代方案,即使是受困境如失業,這也是一種 BATNA。傳統立場式談判的局限立場式談判通常包括各方先提出堅持立場,爭辯立場,再進行讓步以求妥協。該方式被批評因其:容易造成不明智結果,因固守立場而犧牲深層利益。低效率,耗費大量時間在讓步拉鋸。容易損害雙方關係,激發負面情緒及對抗。在多方談判中難以突破僵局。對原則性談判的批評與修正學術界指出該方法過於理想化,忽略權力不對等和零和博弈普遍存在,也存在文化適用性限制,適用多為西方直接和理性文化。James J. White 批評本書缺乏嚴謹學術證據。FBI 前人質談判專家 Chris Voss 指出該法在面對非理性對手或高風險情境不足。Jim Sebenius 教授對 BATNA 提出了修正,指出 BATNA 可能是另一份談判協議,且是相互依賴的,BATNA 的強化應從談判前置階段開始,並提出三種策略性的「不」:戰術性拒絕、重置式暫停及最終拒絕。原則性談判的實際應用商業中,藍十字藍盾保險透過原則性談判與競爭對手合作創立合資企業。國際外交範例包括1978年戴維營協議,採用單一文本程序促成以色列與埃及和平。團隊管理中,用於解決資源分配和信任問題,促進合作。William Ury 後續作品深化理念,引入「去陽台」(暫離情緒冷靜思考)、「第三贏」(考慮社群利益) 等,提升談判的成熟度。結論《哈佛這樣教談判力》以原則性談判及 BATNA 概念重塑談判觀念,重點由零和競爭轉為合作解決問題。儘管其理論有侷限與批評,成熟談判者應靈活運用,結合批判思維與實務戰術,方能在跨文化、權力不均的複雜情境下取得理想共贏。以上內容基於所提供文本及最新相關研究綜合整理,約四千字詳盡解析了《哈佛這樣教談判力》的核心思想、實務應用與學術討論,為深入理解與運用該經典著作提供完整框架與洞見.

2025-11-0825 min

15分鐘書房EP#121 : Google成長傳奇 : OKR做最重要的事 : Measure What Matters by John Doerr✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins-------------------------------------------------------------------------------《做最重要的事》(Measure What Matters)由約翰·杜爾(John Doerr)提出,介紹了OKR(目標與關鍵結果)管理方法,是一套聚焦組織、團隊及個人於最重要任務的目標設定框架。OKR將啟發性目標(Objectives)與具體且可量化關鍵結果(Key Results)結合,將願景轉化為明確、可實行的行動步驟。OKR定義與起源* 目標(Objective):重要且具激勵性的行動導向,抗拒模糊;可長期設置。* 關鍵結果(Key Results):具體、可量化、具挑戰性兼務實,時限明確;完成所有KR即達成目標。* 起源:源自1954年的目標管理(MBO),由英特爾前CEO葛洛夫改良,具季度節奏與透明協作;杜爾將其推廣至谷歌等頂尖企業。OKR與其它管理工具比較方法論 KPI MBO OKR目標導向 具體指標連結 明確且可衡量 具挑戰性且聚焦成果人員參與 指標導向,參與度低 偏上而下,參與中度 高度協作與包容性策略對齊 部門目標,未強調對齊 自上而下串聯 深度對齊公司使命與層級敏捷性 中等 制度僵化 高適應性,季度節奏透明度 指標可見缺背景 低見度 目標與成果公開透明追求突破 目標固定保守 少有突破 挑戰性目標為核心團隊整合 未強調 未強調 強調跨部門協作創新潛能 現有績效追蹤 著重執行 鼓勵批判性思考與實驗OKR四大超能力1. 專注與承諾(Focus and Commit)

限3-5目標,每目標3-5關鍵結果,促專注重要任務。領導者需公開承諾,保持透明與榜樣作用。2. 契合與連結(Align and Connect)

目標透明促協作與跨部門連結,推動自上而下與自下而上的互動。3. 追蹤與問責(Track and Accountability)

利用雲端工具定期追蹤,週期結束客觀及主觀評估,持續反思與調整。4. 挑戰與突破(Stretch)

設挑戰型與承諾型目標,鼓勵超越舒適圈,失敗被看作學習契機,激勵創新。OKR與CFR搭配* CFR(對話、回饋、讚揚)增強目標管控的人性化,促進績效成長與員工參與。* OKR評分與獎金脫鉤,避免保守目標設定與創新抑制。OKR實踐與文化* 成功導入依賴強健文化與領導榜樣,鼓勵透明、當責、反饋及創新。* 需時間(4-5季)穩步學習與調整。成功導入常見陷阱* 過多目標、缺持續追蹤、目標混淆、沙袋效應、過度微觀管理、領導支持不足等。小結OKR是一套嚴謹、協作且靈活的目標與績效管理架構,透過明確目標與數據驅動的關鍵結果,引導組織聚焦最重要的事,激發團隊潛能,推動持續成長與創新。它不僅是管理工具,更是培養高效文化與改變思維習慣的關鍵利器。

2025-11-0628 min

15分鐘書房EP#120 : 藍海策略 : Blue Ocean Strategy by W. Chan Kim & Renée Mauborgne✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins-------------------------------------------------------------------------------價值創新:策略的基石價值創新 (Value Innovation) 是藍海策略的 cornerstone。它摒棄了傳統觀念中企業必須在高價值和低成本之間做出抉擇的看法,主張同時實現這兩者。• 定義:價值創新是指企業的行動能夠同時對其成本結構和顧客價值主張產生正面影響。它不僅僅是技術創新或市場首創,而是將創新與效用、價格和成本緊密結合。• 運作方式: ◦ 降低成本:透過消除 (Eliminate) 和 減少 (Reduce) 產業內習以為常但價值不高的競爭因素來實現成本節約。 ◦ 提升價值:透過提升 (Raise) 和 創造 (Create) 產業從未提供過的新元素來提高顧客價值。• 目標:其最終目標並非超越競爭者,而是「透過為顧客和公司創造價值的飛躍,讓競爭變得無關緊要」。隨著時間推移,卓越的價值將帶來巨大的銷售量,進而產生規模經濟效應,進一步降低成本。--------------------------------------------------------------------------------關鍵分析工具與框架藍海策略提供了一套系統性的工具,將抽象概念轉化為可執行的計畫,確保創新不僅具備創意,更具備策略性與可衡量性。策略草圖 (Strategy Canvas)策略草圖是藍海策略的核心診斷工具與行動框架。它能在一張圖上清晰地呈現一個產業的策略版圖。• 結構: ◦ 橫軸:列出該產業內各公司競爭與投資的關鍵因素。 ◦ 縱軸:表示顧客在每個因素上獲得的「供給水平」。• 價值曲線 (Value Curve):將一家公司在各項競爭因素上的表現連接起來,形成一條曲線,直觀地展示其策略輪廓。• 用途: 1. 診斷現狀:描繪出產業內主要競爭者的價值曲線,可以清楚看到大家的投資重點,以及策略的相似性。在紅海中,競爭者的價值曲線往往高度趨同。 2. 指引行動:幫助企業跳脫與競爭者比較的思維,轉而思考如何為顧客和非顧客創造一條與眾不同、具備焦點 (Focus)、差異 (Divergence) 和引人入勝的標語 (Compelling Tagline) 的新價值曲線。四項行動架構 (Four Actions Framework)此框架透過四個關鍵問題,挑戰產業的現有邏輯,幫助企業系統性地重塑顧客價值元素,以打造新的價值曲線。• 消除 (Eliminate):哪些被產業視為理所當然的因素,應該予以消除?• 減少 (Reduce):哪些因素的水平,應該被降低到遠低於產業標準?• 提升 (Raise):哪些因素的水平,應該被提升到遠高於產業標準?• 創造 (Create):應該創造哪些產業從未提供過的新因素?這四項行動中,「消除」與「減少」有助於降低成本結構;「提升」與「創造」則致力於提升顧客價值並開拓新需求。消除—減少—提升—創造方格 (ERRC Grid) 是此框架的輔助工具,能促使企業具體填寫每項行動下的具體措施。六大途徑框架 (Six Paths Framework)為了系統性地重建市場邊界,此框架提供了六條路徑,幫助企業擺脫現有產業的自我設限,從新的視角審視熟悉的數據。1. 跨足另類產業 (Look Across Alternative Industries):分析功能或形式不同,但目的相同的替代性產業,了解顧客為何在它們之間做取捨。2. 跨足產業內不同策略群組 (Look Across Strategic Groups within Industries):分析同一產業中,顧客為何會向上選擇更高價的群組,或向下選擇更低價的群組。3. 跨足購買者鏈 (Look Across the Chain of Buyers):將焦點從傳統的目標客群轉移到被忽略的購買者(如使用者、影響者)。4. 跨足互補性產品與服務 (Look Across Complementary Product and Service Offerings):思考顧客在使用產品的前、中、後會遇到什麼問題,並提供完整的解決方案。5. 跨足顧客的功能性與感性訴求 (Look Across Functional or Emotional Appeal to Buyers):挑戰產業是以功能性還是感性訴求為主,並嘗試加入另一向度的元素。6. 跨越時間趨勢 (Look Across Time):洞察對產業有重大影響且不可逆的趨勢,並據此塑造未來的市場。三層非顧客 (Three Tiers of Non-customers)為了最大化藍海的規模,企業應將眼光超越現有顧客,轉向「非顧客」。透過分析他們未能成為顧客的原因,可以釋放巨大的潛在需求。• 第一層非顧客:即將成為非顧客的人。他們處於市場邊緣,只是湊合著使用現有產品,並隨時準備轉換陣營。• 第二層非顧客:拒絕型非顧客。他們清楚地知道市場上的產品,但因為覺得無法接受或負擔不起而有意識地選擇不用。• 第三層非顧客:未被開發的非顧客。他們從未被產業內的任何參與者視為潛在顧客,其需求被認為屬於其他市場。--------------------------------------------------------------------------------藍海策略的制定與執行原則作者們提出了八項指導原則,分為「制定原則」與「執行原則」兩大類。制定原則1. 重建市場邊界:運用「六大途徑框架」打破既有思維,開創新的市場空間。2. 專注於大局,而非數字:透過繪製「策略草圖」來視覺化策略,避免陷入傳統策略規劃的繁瑣數字與報告中。此過程包含視覺化喚醒、視覺化探索、視覺化策略展示會和視覺化溝通四個步驟。3. 超越現有需求:運用「三層非顧客」理論,將焦點放在釋放潛在的龐大需求,而非在現有顧客中進行更精細的市場區隔。4. 遵循正確的策略順序:為確保商業可行性,藍海構想必須依序通過以下四個檢驗:買家效用 (Buyer Utility) → 策略性定價 (Price) → 目標成本 (Cost) → 克服接受障礙 (Adoption)。執行原則1. 克服關鍵組織障礙:藍

2025-10-2724 min

15分鐘書房EP#119 : 精實創業 : The Lean Startup by Eric Ries✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins-------------------------------------------------------------------------------《精實創業》(The Lean Startup)是 Eric Ries 在 2011 年提出的革命性創業方法論,旨在協助新創與企業團隊在「高度不確定」的環境中,以最小浪費找到可持續的商業模式。以下為其核心精華摘要,全文控制於 4000 字內,適合用於教育、書摘或內容行銷用途。一、核心理念:以學習取代假設Ries 認為傳統創業最大問題是:太多企業花費數年與大量資金打造「沒人想要的產品」。精實創業以科學化方法「取代猜測」,透過三步驟循環「建立(Build)—評估(Measure)—學習(Learn)」來驗證假設,實踐「快速實驗、持續調整」的創業哲學。此過程亦被稱為「驗證性學習」(Validated Learning)。五大原則創業者無所不在:無論大型企業或個人工作者,只要在不確定條件下嘗試新事物,都屬創業行為。創業即管理:新創是一個需被「管理」的組織,而非隨意試錯。驗證性學習:創業者的任務不是製造產品,而是「學會如何建立成功的業務」。創新會計:早期進展應以學習與迭代速度衡量,而非營收與用戶總數。建立-測量-學習循環:這是創業者的引擎。每次實驗都應回到「我們學到什麼?」。二、「創建-評估-學習」循環的核心機制建立(Build):將想法轉化為「最小可行產品」(MVP),即能啟動市場回饋的最基本版本。這樣能在數週內測試核心假設(如價值主張或用戶行為),而非耗時一年開發「完美版」。MVP 的目的不是完美,而是檢驗「市場是否需要」。評估(Measure):以「可操作指標」(如留存率、轉換率)取代「虛榮指標」(如下載數、瀏覽量)。透過數據與客戶互動,量化了解行為與假設間的因果關係。學習(Learn):當數據揭示假設錯誤時,進行「迴轉」(Pivot),即結構性修正方向;若假設成立,則「堅持」(Persevere)持續優化。常見軸轉類型包括:放大或縮小產品範圍轉換目標顧客群或需求類型改變獲利模式(如從付費改為訂閱)改變技術或成長引擎。三、三階段:願景、駕馭、加速1. 願景(Vision)在創業初期,任務是發現「顧客真正需要什麼」。傳統商業計畫假設市場穩定,但新創環境極度不確定。因此,創業者須先檢驗兩項假設:價值假設(顧客是否從產品中獲益)成長假設(新顧客如何發現這項產品)。2. 駕馭(Steer)進入核心「Build-Measure-Learn」循環階段,用實驗數據取代直覺。關鍵工具包括:同批分析(Cohort Analysis):觀察不同時期用戶行為變化,以衡量產品改版效果。A/B 測試:比較不同版本反應,選出最有效方案。創新會計:標記可量化學習進度,讓團隊負責任。3. 加速(Accelerate)找到產品/市場契合(PMF)後,加速循環以擴張規模。小批量工作(Small Batches):採取「持續部署」策略,小步快跑、持續反饋。成長引擎(Engines of Growth):黏著式(依賴顧客的長期留存與續用)病毒式(透過用戶分享擴散)付費式(以收益再投資行銷擴張)五個為什麼分析法(Five Whys):針對問題追根究柢,確保解決根因而非症狀。創新沙盒(Innovation Sandbox):允許團隊在安全環境內進行高風險實驗,不影響主業。四、產品市場契合(Product/Market Fit, PMF)PMF 是新創成功的分水嶺。定義:當產品完美解決市場需求時,顧客會「主動拉動」產品,銷售自然增長。特徵:流量與留存率顯著提升、需求超出產能。精實方法的目標:透過不斷實驗與軸轉,快速達成 PMF。達成 PMF 後,企業可正式進入「可擴張階段」,將組織重心轉向增長。五、精實創業與傳統商業計畫之比較特性傳統商業計畫精實創業基礎詳細預測與長期計畫驗證假設、快速實驗速度緩慢準備後執行迅速推出 MVP成功基準實現計畫學習速度對失敗態度終點學習過程適用環境穩定、成熟市場高不確定、變化市場六、方法的應用與限制儘管精實創業具高度實用性,它亦有五項主要挑戰:非萬能公式:依舊需創業者的直覺與判斷。短期導向風險:若過度依賴顧客回饋,可能忽略長期願景。產業限制:對生命科學、基礎建設等高成本產業不適用。MVP 風險:品質過低的原型可能損害品牌信任。顧客參與陷阱:過度迎合短期需求反而削弱創新核心。七、總結:精實思維的本質Eric Ries 的理論不僅是創業方法,更是一種思維模型:以學習代替猜測,以數據驅動決策,以實驗降低風險。它要求的不只是速度,而是「用更少資源創造更多意義」。正如書中強調:「真正的創新,不是做更多事,而是更快學到正確的事。」延伸建議:企業與創業者可結合「設計思維」或敏捷開發方法,進一步提升創新效能。兩者相輔相成——設計思維聚焦用戶洞察,精實創業負責驗證假設,最終形成一套「從想法到市場契合」的完整創新循環。

2025-10-2424 min

15分鐘書房EP#118 : 從0到1 : Zero to One by Peter Thiel✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins---------------------------------------------------------------------------------核心主題深度解析1. 進步的兩種形式:從0到1 vs. 從1到n提爾將人類的進步劃分為兩種截然不同的路徑,並以座標軸來視覺化呈現:進步類型定義核心概念範例垂直式/密集式進步 (從0到1)創造前所未有的新事物,開創新領域。科技 (Technology)從打字機到文書處理機;從馬車到汽車。水平式/延伸式進步 (從1到n)複製並擴展已成功的模式。全球化 (Globalization)將一台打字機複製成一百台;將美國的麥當勞模式推廣到全世界。這種劃分不僅是理論上的,更指出了未來的關鍵挑戰。提爾認為:「大部分的人認為全球化將定義未來世界,但事實是科技發展的影響比全球化更大。」在一個資源有限的世界裡,若僅僅依靠全球化(從1到n)來擴展現有模式,而不進行科技創新(從0到1),最終將導致資源枯竭與環境災難。因此,創造新科技不僅是商業機會,更是實現可持續繁榮的必要條件。新科技通常源於小型、敏捷的新創公司,因為大型組織的官僚體系和既得利益者往往會規避風險,難以進行顛覆性創新。2. 獨佔的辯護:競爭是給輸家玩的提爾最為顛覆性的觀點之一,是他對獨佔(Monopoly)的推崇與對競爭(Competition)的批判。他直言:「資本主義和競爭是反義詞」,並認為「競爭是給輸家玩的」。傳統觀點 vs. 提爾的觀點主題傳統經濟學觀點彼得‧提爾的觀點競爭健康的市場動態,能促使企業改進產品、降低價格,對消費者有利。摧毀利潤,使企業陷入「求生存的殘酷奮鬥」,無法進行長期規劃與創新。競爭會讓參與者變得越來越相似,失去獨特性。獨佔扭曲市場,對消費者不利,應受政府監管。是每個成功企業的寫照。指的不是透過非法手段或政府庇護,而是因為產品或服務太出色,以至於沒有其他公司能提供近似的替代品。他將快樂的企業比作托爾斯泰筆下的不幸家庭:「所有快樂的公司都各不相同:每家公司都靠解決一個獨特問題而獲得獨佔地位。所有失敗的公司都一樣:他們未能逃脫競爭。」創意獨佔的好處• 對企業內部: 豐厚的獨佔利潤讓公司有餘裕思考金錢以外的事情,例如關心員工福祉、投入雄心勃勃的研發項目,甚至認真對待企業倫理。• 對社會外部: 創意獨佔者透過增加「全新的富足類別」為顧客提供更多選擇。例如,Google的出現提供了前所未有的資訊取得方式。獨佔利潤也成為其他企業創新的強大誘因,鼓勵它們創造出更優秀的產品來打破現有獨佔。獨佔企業的四大特徵提爾指出,成功的獨佔企業通常具備以下特質的組合:1. 專利技術 (Proprietary Technology): 這是最實質的優勢,使產品難以或無法被複製。提爾提出「10倍改進法則」:新技術必須在某個重要面向比最接近的替代品好上至少10倍,才能獲得真正的獨佔優勢。2. 網路效應 (Network Effects): 產品會隨著使用者增加而變得更有價值。Facebook就是典型例子,朋友都在上面,使得使用者很難轉移到其他平台。3. 規模經濟 (Economies of Scale): 隨著規模擴大,企業實力增強。軟體公司的邊際生產成本接近於零,因此能享有巨大的規模經濟效益。4. 品牌 (Branding): 建立一個強勢品牌是宣示獨佔的有效方式。蘋果公司透過其設計、用戶體驗和品牌形象,成功地將自己塑造成一個獨特的類別。3. 逆向思維與發現「秘密」提爾認為,所有偉大的企業都建立在一個「秘密」之上。秘密指的是「重要且未知的、困難但可行的事」。要發現秘密,必須培養逆向思維。關鍵的逆向問題 提爾在面試時最喜歡問的問題是:「有什麼是你跟其他人有不同看法,但是你覺得很重要的事實?」• 壞答案: 「我們的教育體系崩壞了」、「美國是特例」、「上帝不存在」。這些答案或是廣為人知的共識,或只是在一個熟悉的辯論中選邊站。• 好答案: 形式為「大部分人都相信X,但事實卻與X相反。」這種答案接近於洞察未來。秘密的類型• 自然的秘密: 關於物理世界的未知面向,需要透過探索和研究去發現。• 關於人的秘密: 人們自己不知道或刻意隱瞞的事情。社會中有四股趨勢阻礙人們相信並尋找秘密:漸進主義、風險規避、自滿和扁平化(認為所有新事物都已被發現的觀念)。提爾鼓勵創業者要相信秘密的存在,因為每個正確回答「有什麼有價值的公司還沒有人創立?」這個問題的答案,本身就是一個秘密。4. 打造確定的未來提爾將人們對未來的看法分為四種類型,這個框架有助於理解不同文化和時代的心態:確定的 (Definite)不確定的 (Indefinite)樂觀 (Optimistic)確定的樂觀相信未來會更好,並有具體計畫去實現它。(例如:1950-60年代的美國)不確定的樂觀相信未來會更好,但不知道如何實現,因此不做具體計畫,而是保持選擇性。(例如:1982年至今的美國)悲觀 (Pessimistic)確定的悲觀相信未來會更糟,但可以預測,因此必須為之準備。(例如:現今的中國)不確定的悲觀相信未來會更糟,且不知道該怎麼辦。(例如:現今的歐洲)提爾強烈批判當今西方世界普遍存在的「不確定樂觀主義」,這種心態體現在金融業(重新配置既有資本而非創造新財富)和政治上。他認為,進步需要「確定的樂觀」,即擁有一個清晰的願景,並制定長期計畫去實現它。新創企業正是實踐確定樂觀主義的最佳載體,它讓創辦人能夠主宰自己和一小部分世界的未來,拒絕將成功歸因於純粹的運氣。--------------------------------------------------------------------------------給新創企業的實踐框架1. 創立之初:基礎決定命運提爾提出一條「提爾定律」:「根基有問題的新創公司是無法修復的。」創辦人最重要的工作就是把初始的事情做對。• 創辦人關係: 選擇共同創辦人如同結婚,創辦人之間的衝突極具破壞力。最好選擇有共事歷史的人。• 所有權、經營權與控制權: 必須清晰界定誰擁有股權、誰負責日常營運、誰正式治理公司,以避免利益衝突。董事會應保持小規模(不超過五人)。• 團隊組成: 應盡可能讓所有人都全職投入,因為兼職員工或顧問的利益與公司長期價值不完全一致。

2025-10-2219 min

15分鐘書房EP#117 : 早起的奇迹 : The Miracle Morning by Hal Elrod✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins---------------------------------------------------------------------------------《上班前的關鍵1小時》核心框架《上班前的關鍵1小時》的核心論點是,人們如何度過早晨將極大地影響其在生活中各個領域的成功水平。專注、高效的早晨會帶來專注、高效的一天,最終創造成功的人生。導致平庸的七大原因:1. 後視鏡綜合症 (Rearview Mirror Syndrome):人們錯誤地相信過去的自己定義了現在的自己,從而限制了當下的潛能。2. 缺乏人生目標 (Lack of Purpose):沒有明確的目標,人們容易得過且過,選擇最輕鬆的道路。3. 孤立事件謬誤 (Isolating Incidents):錯誤地認為單一的選擇(如賴床、跳過一次鍛煉)只影響當下,而忽略了每個行動都在塑造個人身份和自律性。4. 缺乏責任感 (Lack of Accountability):沒有外部支持和監督,人們很難堅持執行計劃。5. 平庸的社交圈 (Mediocre Circle of Influence):個人的成長水平會趨近於最親近五個人的平均值。6. 缺乏個人發展 (Lack of Personal Development):未投入時間提升自我,導致能力無法匹配其渴望的成功水平。7. 缺乏緊迫感 (Lack of Urgency):抱持「明天再說」的心態,將改變推遲到一個永不到來的未來。Life S.A.V.E.R.S.:六大實踐法為了克服平庸,艾爾羅德設計了「人生拯救法」(Life S.A.V.E.R.S.)框架,這是一套由六個經過驗證的個人發展實踐組成的晨間例行公事。實踐 (Practice)中文目的與描述Silence靜心透過冥想、祈禱、深呼吸或感恩練習,以有目的的靜默開始一天。此舉能立即減輕壓力、提升自我覺察力與清晰度。Affirmations自我肯定設計並重複朗誦積極正向的陳述,以重新編程潛意識,克服限制性信念,建立成功所需的心態與自信。Visualization觀想運用想像力創造清晰的心理圖像,預演達成目標的過程與結果。這種心靈排練能增強動力,使大腦為成功做好準備。Exercise運動晨間運動能顯著提升能量、改善健康、增強自信與情緒福祉。即使是幾分鐘的簡單活動(如瑜珈、跳躍)也能帶來益處。Reading閱讀每天閱讀至少10頁能快速獲取知識、想法與策略,向已成功實現目標的專家學習,加速個人轉型。Scribing書寫透過寫日記或日誌,將思緒從腦中取出,從而獲得洞見、捕捉創意、回顧教訓並表達感激,提升思維清晰度。實踐策略與客製化為了確保例行公事的成功執行,艾爾羅德提供了一系列具體的策略,並強調其框架的高度彈性。• 五步驟防貪睡起床策略 (The 5-Step Snooze-Proof Wake-Up Strategy) 1. 睡前設定意圖:在前一晚有意識地為隔天早晨創造積極的期待。早晨的第一個念頭通常是睡前的最後一個念頭。 2. 將鬧鐘放在房間的另一端:強迫自己必須起身走動去關掉鬧鐘,運動能創造能量。 3. 刷牙:起床後立即進行簡單的活動,如刷牙和用冷水洗臉,以提高清醒程度。 4. 喝一杯水:經過一夜睡眠,身體處於輕微脫水狀態,補充水分有助於消除疲勞。 5. 換上運動服或淋浴:為接下來的晨間例行公事做好準備。• 三十天習慣養成挑戰 (The 30-Day Habit Formation Challenge) 艾爾羅德將習慣養成過程分為三個階段,認為完全鞏固一個新習慣需要30天,而非傳統觀念的21天。 ◦ 第一階段(第1-10天):無法忍受 (Unbearable):新習慣的新鮮感消退後,會感到痛苦和困難。此階段的關鍵是認知到這種不適只是暫時的。 ◦ 第二階段(第11-20天):不舒服 (Uncomfortable):已逐漸適應新習慣,但仍需紀律與承諾來維持。 ◦ 第三階段(第21-30天):不可阻擋 (Unstoppable):新習慣開始成為身份認同的一部分。此階段是鞏固期,透過正向強化將習慣內化。• 客製化與彈性 ◦ 六分鐘奇蹟:為極度忙碌的人設計的精簡版,每個S.A.V.E.R.S.項目各執行一分鐘。 ◦ 時間與順序:實踐的總時長(從6分鐘到60分鐘以上)和六個項目的順序可根據個人需求自由調整。 ◦ 適用性:該例行公事可被各種生活型態的人採納,包括學生、父母

2025-10-1721 min

15分鐘書房EP#116 : 高效原力:愉悅生產力法則 : Feel-Good Productivity by Ali Abdaal✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins---------------------------------------------------------------------------------1. 作者與背景阿里.阿布達爾(Dr. Ali Abdaal)是一位前醫生、企業家,同時也是全球最受關注的生產力專家之一。他在英國劍橋大學接受醫學訓練期間,為了兼顧繁重的課業與創業項目,開始深入研究生產力科學。2. 核心理念:愉悅生產力《高效原力》的核心理念是,傳統觀念中「成功導致快樂」的因果關係應被顛覆,取而代之的是「感覺良好才能帶來成功」。本書主張,正向情緒並非達成目標後的附屬品,而是實現高效能與創造力的根本驅動力。科學基礎此一理念建立在堅實的心理學與神經科學基礎之上,特別是心理學家芭芭拉.弗德里克森(Barbara Fredrickson)提出的**「擴展與建構」(Broaden-and-Build)理論**。該理論指出:• 擴展(Broaden):正向情緒能開闊我們的思維,讓我們看到更多可能性、吸收更多資訊並提升創造力。• 建構(Build):長期來看,正向情緒有助於累積心理、社交與身體資源,如韌性、人際連結和健康,這些資源在未來能幫助我們應對挑戰。此外,愉悅感能促進大腦分泌四種關鍵的「快樂荷爾蒙」,為生產力提供燃料:• 腦內啡(Endorphins):在體能活動或壓力下釋放,減少不適感。• 血清素(Serotonin):調節情緒與睡眠,產生滿足感。• 多巴胺(Dopamine):與動機和獎勵相關,提升專注力。• 催產素(Oxytocin):與社交連結相關,強化人際關係。與傳統生產力論的對比本書的觀點與強調紀律、奮鬥和「吃苦耐勞」的傳統「奮鬥文化」(hustle culture)形成鮮明對比。阿布達爾認為,僅依賴意志力與紀律的策略是不可持續的,容易導致倦怠和情緒低落。相反地,透過主動創造愉悅的工作體驗,生產力會自然而然地發生,過程也將變得更輕鬆、更充實。3. 愉悅生產力三大支柱阿布達爾將其系統化為三個循序漸進的部分:激勵(Energize)、解鎖(Unblock)和續航(Sustain)。3.1 第一部分:激勵(Energize)此階段的核心是喚醒內在動力,透過三個「能量來源」為工作與生活注入正向情緒。遊戲化思維(Play)將玩樂精神融入工作中,使其變得有趣而非負擔。關鍵在於從「嚴肅」(Serious)的態度轉變為「真誠」(Sincere)的態度——即全力以赴,但保持輕鬆的心態,不執著於結果。• 核心策略: ◦ 創造冒險:將日常任務視為冒險或「支線任務」,例如嘗試新的工作地點或學習新軟體。 ◦ 尋找樂趣:經常自問「如果這件事變得有趣,會是什麼模樣?」(What would this look like if it were fun?),並加入音樂、點心或幽默感等元素。 ◦ 降低風險:將失敗重新定義為學習的「數據點」,而非災難。物理學家理查.費曼(Richard Feynman)透過分析旋轉盤子的搖擺這種「玩樂」行為,最終獲得了諾貝爾獎的靈感,便是此方法的典範。 ◦ 選擇角色:從八種遊戲性格(如收藏家、創造者、探索者)中選擇一種,以該角色的視角來應對任務。自我賦權(Power)此處的「Power」指個人的掌控感與自信,即相信自己有能力塑造自己的命運。這種賦權感能激發強大的內在動機。• 核心策略: ◦ 提升自信:使用「自信開關」,即「假裝自己很有自信」,直到真正感到自信。或採用「蝙蝠俠效應」,想像自己化身為一個無所畏懼的偶像或分身(Alter Ego)來應對挑戰。 ◦ 提升技能:抱持「初學者心態」(Shoshin),以開放和謙遜的態度學習。同時,透過「門徒效應」(Protégé Effect),即教導他人來鞏固自身所學。 ◦ 掌握主導權:即使無法選擇「做什麼」,仍可選擇「如何做」。掌控過程與心態,將「我必須做」轉變為「我選擇做」或「我得以做」,從而提升自主感。掌控關係能量(People)人際互動是重要的能量來源。有些人是「能量給予者」,而有些人則是「能量吸血鬼」。建立正向的人際連結能顯著提升生產力。• 核心策略: ◦ 建立同袍心態:將同事視為共同奮鬥的「戰友」(Comrades),而非競爭者,從「我的成功」轉向「我們的成功」。 ◦ 尋求同步性:與他人同步工作(即使是線上虛擬空間)能帶來團隊感與激勵。 ◦ 尋求幫助:請求他人協助不僅能解決問題,還能運用「富蘭克林效應」(Benjamin Franklin Effect)增進關係,因為人們通常樂於幫助。 ◦ 過度溝通:積極分享好消息以增強正向情緒,並以坦誠(Candid)而非僅僅誠實(Honest)的方式溝通壞消息,著重於解決方案而非個人批判。3.2 第二部分:解鎖(Unblock)此階段旨在克服拖延,核心是找出並直接處理導致拖延的負面情緒,而非僅僅依賴動機或紀律。拖延障礙核心問題應對策略不確定性 (Uncertainty)因不清楚目標、步驟或原因而陷入「不確定性癱瘓」。尋求清晰(Seek Clarity)恐懼 (Fear)因害怕失敗、評判或未知而觸發大腦的「戰或逃」反應。尋找勇氣(Find Courage)慣性 (Inertia)如同牛頓第一運動定律,靜止的物體傾向於保持靜止,導致難以啟動。開始行動(Get Started)尋求清晰(Seek Clarity)• 探索「為何做」:運用「指揮官意圖」(Commander's Intent)明確高層次目標,或透過「五個為什麼」法深入探究任務的根本目的。• 明確「做什麼」:設定「NICE 目標」取代傳統的 SMART 目標。NICE 代表:短期(Near-term)、基於投入(Input-based)、可控(Controllable)和激發活力(Energizing)。並使用「水晶球法」(事前驗屍)預想潛在障礙。• 規劃「何時做」:利用「執行意向」(If/When X happens, then I w

2025-10-1639 min

15分鐘書房EP#115 : 慢速工作力 : Slow Productivity by Cal Newport✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins---------------------------------------------------------------------------------Cal Newport 的著作《慢生產力:無倦怠成就的失落藝術》(Slow Productivity: The Lost Art of Accomplishment Without Burnout) 提出了一種旨在對抗現代知識工作中普遍存在的過勞和「偽生產力」的哲學。本書的核心論點是,當前以可見的忙碌作為衡量標準的生產力定義已經過時且有害。Newport 提倡一種更具可持續性的方法,其靈感來自歷史上卓有成就的思想家和創造者,並基於三大核心原則:專注於少量事務、以自然的節奏工作、並專注於品質。本書的目標讀者主要是那些在工作中擁有高度自主權的知識工作者,如學者、企業家和自由職業者。它旨在提供一個框架,以實現有意義、高品質的成就,同時避免與「奮鬥文化」相關的壓力和倦怠。然而,本書的評價呈現兩極分化的趨勢。支持者讚揚 Newport 準確地診斷出現代工作場所的問題,並提供了深思熟慮的替代方案。批評者則指出,書中提出的許多概念只是對 Newport 早期作品(如《深度工作》)的重述,缺乏新意。此外,許多人認為書中提出的解決方案不切實際,僅適用於一小部分享有特權的專業人士,而對大多數在傳統組織結構中工作的員工而言,缺乏可操作的建議。許多評論者認為,Oliver Burkeman 的《四千週》在處理類似主題時更為出色。導論:現代生產力的困境Newport 指出,現代工作文化面臨著一個根本性問題:我們採用了源自製造業的生產力衡量標準,並將其錯誤地應用於知識工作。在工廠中,產出(如每小時生產的 T 型車數量)是可以精確測量的。然而,知識工作的產出是無形的,無法輕易量化。由於缺乏明確的衡量指標,組織便採用了一種 Newport 稱之為**「偽生產力」(pseudo-productivity)** 的啟發式方法。該方法將可見的活動(如回覆電子郵件、參加會議、長時間待在辦公室)作為衡量有用努力的粗略替代品。這種心態導致了一種將忙碌本身視為生產力的文化,使得員工陷入不斷增長的活動循環中,而這些活動未必能帶來有意義的結果。其後果是普遍的過勞、壓力,以及一種儘管時刻保持忙碌卻未完成任何重要工作的挫敗感。核心哲學:慢生產力為了應對「偽生產力」的挑戰,Newport 提出了「慢生產力」的概念,其靈感源自 1980 年代在義大利興起的「慢食運動」。慢生產力是一種旨在以可持續且有意義的方式組織知識工作的哲學,其目標不是降低抱負,而是重新定義實現抱負的路徑。這種方法主張,與其追求在更短時間內完成更多任務,知識工作者應該專注於隨著時間推移產出高品質的成果。它借鑒了歷史上知識工作者(如科學家、藝術家和作家)的習慣,這些人透過深思熟慮、專注和不懈追求卓越來創造具有持久影響力的作品。慢生產力的三大支柱Newport 將慢生產力框架建立在三個核心原則之上。支柱一:專注於少量事務 (Do Fewer Things)此原則挑戰了「更忙等於更有成就」的普遍觀念。Newport 認為,同時處理過多事務會導致認知能力下降和成果品質不佳。每次在不同任務間切換注意力時,大腦都會留下「注意力殘留」(attention residue),這會自我削弱認知能力,使工作變得更加疲憊和令人沮喪。• 核心理念:減少承諾和義務,以便能將時間和精力集中在最重要的任務上。這並非指「完成更少」,而是指「同時做更少」,從而更快、更好地完成每一項任務。• 策略與技巧: ◦ 限制大型專案:將進行中的大型「使命」或專案數量限制在一個可管理的範圍內。 ◦ 量化工作負載:建立一個清晰的系統來評估新專案的行政管理負擔(Newport 稱之為「管理費用稅」),以決定是否及何時承接。 ◦ 簡化小型任務:採用如「辦公時間」(office hours) 或「待辦事項清理會議」(docket-clearing meetings) 等策略,以批次處理方式高效管理日常瑣碎事務。 ◦ 策略性接受任務:建立一個「待辦箱」(Holding Tank) 用於存放新想法或任務,而不是立即將其加入「進行中列表」(Active List),從而能夠評估當前的工作量後再做決定。支柱二:以自然的節奏工作 (Work at a Natural Pace)此原則反對現代工作中持續不斷、高強度的步調。Newport 引用歷史和人類學的例子,指出人類的經濟活動在歷史上具有季節性特徵——從狩獵採集時代的遷徙季節,到農業時代的播種與收穫季節。他主張,在工作中引入節奏變化可以帶來更好、更可持續的成果。• 核心理念:接受工作強度存在自然波動是正常的。工作節奏應該是有變化的,包含忙碌期和相對緩和的時期,而不是一年 50 週都處於「紅線」狀態。• 策略與技巧: ◦ 延長時間表:為專案分配比預期更長的時間,以允許深度思考和仔細修訂,避免匆忙行事。 ◦ 引入季節性變化:在工作安排中創造「小季節性」,例如設立無會議日、定期安排下午休息,或在一年中規劃出工作強度較低的時期。 ◦ 優化工作環境:根據工作性質量身打造工作空間和儀式。例如,作家 Lin-Manuel Miranda 在一座歷史悠久的莊園中創作《漢密爾頓》的部分內容,而 Neil Gaiman 則在樹林裡建造了一間寫作小屋。支柱三:專注於品質 (Obsess Over Quality)第三個原則是將卓越作為首要目標,而非僅僅追求產量。當一個人專注於將工作做到最好時,放慢速度、減少干擾和以更自然的節奏工作就成為必要的手段,而非一種選擇。• 核心理念:將時間和資源投入到提升工作品質上。這種對卓越的追求自然會將忙碌和「偽生產力」視為實現真正目標的障礙。• 策略與技巧: ◦ 培養對卓越的欣賞:跨學科學習,研究其他領域的傑出作品和人物,以提升自己對品質的標準。 ◦ 投資於優質工具:投資於更好的工具(例如 Newport 提到的 50 美元實驗筆記本)可以向自己發出信號,表明你對這項工作的認真態度,從而激發更高品質的思考。 ◦ 尋求同儕回饋:與擁有高標準的社群互動,獲取建設性的批評,以推動技能達到新水平。 ◦ 對自己「下注」:採取高風險的舉措,將自己的工作推向更高層次。這可以是在業餘時間從事熱情專案(如 Stephanie Meyer 創作《暮光之城》),甚至是辭掉日常工作或減薪,以專注於新的追求。目標讀者與適用性Newport 明確指出,《慢生產力》主要針對那些在工作中擁有高度自主權的知識工作者。這包括學者、企業家、自由職業者以及其他能夠在很大程度上控制自己時間和專案的人。對於這部分人群,書中的原則提供了擺脫過勞循環並創造更有影響力工作的藍圖。然而,本書的適用性也成為其最主要的批評點之一。許多評論者認為,書中的建議對於在傳統公司結構中、工作內容和節奏由他人決定的普通員工而言,是遙不可及的。評價與分析《慢生產力》獲得了廣泛的關注,但也引發了激烈的辯論。其評價呈現出明顯的兩極分化。正面評價與貢獻• 切中時弊:本書成功地捕捉並闡述了現代知識工作者普遍感到的挫敗感和倦怠,其對「偽生產力」的批判引起了廣泛共鳴。• 深具啟發性的哲學:慢生產力的核心理念——優先考慮可持續性和品質而非忙碌——為那些對傳統生產力建議感到幻滅的人提供了一個有吸引力的替代方案。

2025-10-1328 min

15分鐘書房EP#114 : 創造性大腦:天才的神經科學 : The Creating Brain by Nancy C. Andreasen✨ 加入《15分鐘書房-內圈》,搶先獲得每本書的幕後筆記、重點精華,還能親自票選下一集想聽的書! 成為內圈成員再享專屬折扣與獨家好康 👉 https://t.me/bookroom15mins---------------------------------------------------------------------------------第一部分:創意、天才與大腦的神經科學本段重點闡述 Nancy C. Andreasen 博士《創造性大腦》的核心觀點與科學依據,解析創意的定義、評估方式、人格特質、腦部運作及與心理健康的關聯。創意定義與衡量科學認定創意為「能創造兼具新穎及實用成果的能力」,與智力僅有部分重疊,高智商非創意的必要條件。創意思維分為「聚斂性」(尋找共通點)和「擴散性」(產生新想法),分別由 RAT、Torrance Test 評核。創意生成過程Wallas 模型將創意流程分為準備、醞釀、豁朗(頓悟)及驗證四階段。「心流」或「混沌邊緣」是創作者常見的主觀體驗。創意人格特質開放態度、好奇心與冒險、模糊忍耐度高、強毅力、自學與博學皆是高創意者共性。創意大腦基礎破除左右腦分工和單一創意中心迷思。創意是多腦區(包括額葉、海馬迴、聯想皮質)協同工作成果。大腦具有可塑性,能因後天訓練增強創意能力。創意與心理疾病關聯愛荷華作家群研究發現創意群體有較高情感障礙(躁鬱、憂鬱、酒精濫用)比例。但精神疾病非創意因果,多數情感發作反而抑制創造力。輕微病徵可能助突破常規,藥物治療可提升穩定與創作產出。基因與環境塑造先天結構雖重要,後天(如開放競爭、名師啟蒙、多元學習、非標準教育)影響更大。歷史上創意爆發時刻常有豐富社群、經濟繁榮、包容文化作支撐。第二部分:分子生物學洞見AqpZ水通道蛋白結構與功能Aquaporin Z 為高效水通道,結構上由四個單體組成,具物理與化學篩選雙重選擇水分子機制。中間 NPA 位阻機制避免質子洩漏,保障高效過水與細胞膜電梯度穩定。軸突運輸與髓鞘健康雞視動神經研究揭示兩類磷脂經軸突運輸到髓鞘,烯基醯基-GPE累積於髓鞘。缺陷將影響髓鞘完整性,為脫髓鞘病理機制之一。第三部分:哲學、倫理學與文學評論神經科學對倫理挑戰神經科學的進展使倫理學傳統如「自由意志」與「道德主體同等」面臨挑戰。因個體生理差異,行為、衝動受限,促使道德判斷變得複雜。以安斯康姆等哲學家、沙諾斯基的實證反思為例。文學評論:經典推理小說有聲書以《無人生還》為例,介紹經典「密室推理」小說的有聲書演繹特色。朗讀者大衛·霍羅維奇對角色、懸疑氛圍把握精準,使故事更富層次與聽覺享受。

2025-10-0915 min

15分鐘書房EP#89 : 不當行為:行為經濟學之父教你更聰明的思考、理財、看世界 : Misbehaving: The Making of Behavioral Economics by Richard Thaler行為經濟學:人類決策的可預測非理性一、什麼是行為經濟學?行為經濟學是一門跨學科領域,結合了心理學、神經科學與經濟學,研究心理因素如何影響個人或機構的經濟決策。它挑戰了傳統經濟學中「經濟人」(homo economicus)的假設——那種完全理性、自私、擁有穩定偏好的理想化決策者。行為經濟學指出,現實中的人類(humans)往往受到認知偏誤、情感、社會情境等影響而「不當行為」(misbehave)。Richard Thaler 在《不當行為》一書中生動地批評傳統模型中的「經濟人」:「他們數學能力像電腦 HAL 一樣,自制力像聖雄甘地一樣,但卻完全是混蛋。」換言之,人類決策是「有限理性」且「可預測的非理性」。行為經濟學的使命,是將其他社會科學的智慧帶入經濟學,讓模型更貼近真實世界。二、行為經濟學的理論基石1. 有限理性 (Bounded Rationality)由 Herbert Simon 提出。傳統經濟學假設人能做出最佳化決策,但現實中,人們的理性受到認知限制、資訊不足與時間壓力的制約。「剪刀比喻」:一刃是人類的心智限制,另一刃是環境結構。兩者交互作用,形塑決策方式。滿意化(Satisficing):人們往往選擇「足夠好」而非「最優解」,以節省成本與精力。2. 展望理論 (Prospect Theory)由 Daniel Kahneman 與 Amos Tversky 提出,是行為經濟學最具影響力的成果。相對性思維:人們關心的是相對於「參考點」的得失,而非絕對財富。損失厭惡:損失的痛苦大於等值收益的快樂。失去 10 元比得到 10 元更強烈。價值函數:收益部分遞減、損失部分遞增,且損失曲線更陡峭。確定性效應:人類高估確定結果,導致在收益下風險規避,在損失下卻偏好風險。3. 心理會計 (Mental Accounting)Richard Thaler 指出,人們傾向於將金錢劃分為不同「心理帳戶」,而非視為同質資源。彩票中獎 =「意外之財」,容易隨意花掉。工資 =「收入帳戶」,用於日常開銷。儲蓄 =「非流動財富帳戶」,難以動用。心理會計解釋了沉沒成本謬誤與非理性消費習慣。4. 捷思法與認知偏誤 (Heuristics & Biases)Kahneman 與 Tversky 的經典研究顯示,人類在快速判斷中依賴心理捷徑,但也因此產生系統性錯誤:可得性捷思法:根據能否容易回想來判斷機率。例:高估飛機失事風險。代表性捷思法:依刻板印象判斷機率,導致「琳達問題」的合取謬誤。錨定效應:初始資訊過度影響後續判斷。確認偏誤:傾向尋找與信念一致的證據。沉沒成本謬誤:已投入成本影響持續決策,即使理性上應放棄。三、社會影響與合作行為行為經濟學不僅關注個體,還研究人與人的互動。公平偏好:人們不僅追求利益最大化,也追求「公平」。最後通牒博弈顯示,人寧願犧牲金錢,也要懲罰不公平。利他懲罰:即使自身無利可圖,人也願意付出成本懲罰違規者。神經科學研究證實,這行為會激活獎勵區域。從眾效應:人會模仿他人,金融市場羊群行為、消費選擇都與此有關。形象動機:人們捐款時更願意公開行為,因為社會聲譽本身是一種回報。四、時間偏好與自我控制人類在時間上常表現出「現在偏誤」。馬歇洛實驗:能延遲滿足的孩子,往後在學業與事業中更成功。規劃者-執行者模型:內在衝突存在於「有遠見的規劃者」與「短視的執行者」之間。預先承諾策略:綁住未來的自己以避免衝動。奧德修斯讓船員將自己綁起來以抵抗海妖誘惑,就是經典例子。「明天儲蓄更多」計劃:Thaler 設計的養老金制度,讓員工自動將未來薪水增長投入退休金,利用人性的慣性與偏好。五、研究方法行為經濟學的研究工具更加多元:實驗室實驗:可控制變數,但外部效度有限。自然實驗與 RCT:以真實世界數據檢驗干預政策,應用於發展經濟學。神經科學研究:利用 fMRI、腦損傷病例,探索決策背後的腦區與情緒。調查數據:收集主觀幸福感與偏好,補足其他研究。六、政策應用:推力理論 (Nudge Theory)由 Thaler 與 Sunstein 提出,主張透過「選擇架構」引導行為,而不剝奪自由。自由家長制:既尊重選擇自由,又引導更好決策。典型應用:預設選項(器官捐贈、自動加入退休金計畫)。社會規範推力(告知大多數人已繳稅)。簡化資訊、提供反饋。批評:被指過於操縱。效果持久性與普遍性仍有疑慮。不應取代傳統政策,而應互補。七、行為金融學與發展經濟學行為金融學挑戰有效市場假說,指出市場常受情緒與偏誤驅動。常見現象:過度反應、羊群效應、「賭場錢效應」與「收支平衡效應」。Keynes 的「美顏競賽」比喻:投資人不是根據真實價值,而是根據「他人會怎麼想」。行為發展經濟學研究貧困如何限制「心智帶寬」,影響決策與生產力。在金融普惠、醫療、勞動力市場中,行為干預往往比單純教育更有效。例如非洲的 M-Pesa 行動支付比金融知識普及更能推動儲蓄。八、批評與未來展望缺乏統一理論:行為經濟學補充了傳統理論,卻未完全取代。可重複性危機:部分研究結果難以複製。WEIRD 問題:研究樣本多為西方、受教育人群,普遍性受限。未解釋「為什麼」:多描述偏誤,卻未完全揭示深層原因。未來方向:將行為洞見融入宏觀經濟,解釋金融危機與經濟波動。在政策上與傳統工具互補,而非取代。Thaler 的理想是「行為經濟學最終消失」,因為經濟學本身就會變得足夠「行為化」。九、結語行為經濟學的最大啟示在於:人不是完全理性計算機,而是受心理與社會影響的「人類」。理解這些「可預測的非理性」能幫助我們設計更有效的政策、金融制度與生活策略。 • • 在一個充滿不確定性的世

2025-08-2718 min

15分鐘書房EP#88 : 讓大腦自由 : 12條提升生活與學習的原理 : Brain Rules by John Medina《讓大腦自由 Brain Rules》作者:約翰·梅迪納 (John Medina)發展分子生物學家、生物工程學教授、研究顧問一、核心前提我們日常生活中許多問題,其實來自於對大腦運作方式的無知。Medina 博士認為,只要理解並應用大腦的 12 條科學規則,就能顯著提升學習力、記憶力與工作效率,進而提升整體生活表現與成功機會。這些「腦力法則」涵蓋演化、運動、睡眠、壓力、記憶、專注力、感官整合、性別差異,以及人類天生的好奇心。它不僅是一套腦科學的知識,更是一種生活與教育的改造指南。二、十二條腦力法則1. 大腦是為了生存而演化人類並非地球上最強壯的物種,但我們演化出最強大的大腦。這個器官使我們能適應不斷變化的環境,善於解決問題、從錯誤中學習,並與他人合作。人類從草原時期開始,直立行走節省能量,讓大腦得以發展精密結構。「蜥蜴腦」負責基本生存(呼吸、反射),而大腦皮層是人類最具代表性的部分,掌管高層次思考。合作與社交理解是人類最廉價、卻最強大的生存工具。2. 運動能促進大腦功能運動不僅對身體,更對大腦有巨大益處。有氧運動能增加血流量,提供氧氣與葡萄糖,並清除有毒物質。運動可刺激神經連結,降低失智與阿茲海默症風險。影響三大與心理健康相關的神經遞質:血清素、多巴胺、去甲腎上腺素。👉 結論:規律運動不是讓我們更聰明,而是讓我們恢復「正常大腦」狀態。3. 充足睡眠對大腦至關重要睡眠不是休息,而是「大腦最忙碌」的時刻。睡眠能鞏固記憶,整理白天學到的資訊。缺乏睡眠會損害注意力、數學能力、情緒調節,甚至影響運動靈巧度。午睡 26 分鐘,能讓飛行員的表現提高 34%。👉 結論:沒有足夠睡眠,任何學習與工作效率都會大打折扣。4. 壓力損害學習能力大腦能應對短暫壓力,但長期慢性壓力卻會摧毀學習與記憶能力。長期壓力會釋放皮質醇,損害海馬體細胞。「失去控制感」是最糟的壓力來源。情緒壓力影響整個社會,讓學生學不好、員工工作效率下降。👉 提醒:我們的家庭、學校與工作大腦是一體的,壓力環境會全面損害表現。5. 每個大腦的連線都獨一無二沒有兩個大腦是相同的。即便雙胞胎,大腦連線也不同。學習會實際改變大腦的結構。智力有多元型態(語言、音樂、邏輯、人際、內省…)。因材施教應成為教育的核心。👉 啟發:教育與職場都應尊重個體差異,量身設計方式才能發揮潛能。6. 大腦討厭無聊,只專注於有意義的事物注意力像聚光燈,一次只能專注一件事。人腦特別關心與生存、情感相關的訊息。多工會讓錯誤率提高 50%、效率下降 50%。演講超過 10 分鐘,注意力必須透過故事或情緒刺激重新拉回。👉 啟發:學習與工作都需要「有意義的餌料」來吸引專注。7. 重複是記憶的關鍵記憶不是一蹴可及,而是透過重複鞏固。分散學習比突擊背誦更有效。長期記憶需要海馬體與皮層長期互動。「精細編碼」與豐富聯想能強化記憶痕跡。👉 技巧:間隔重複+情境化學習,能讓記憶牢固。8. 多感官整合強化學習同時調動視覺、聽覺、嗅覺能讓學習更深刻。氣味特別能喚起情緒記憶。感官互動能提升反應速度與學習效果。👉 啟發:學習時若能用圖像、聲音與情境搭配,記憶將更加持久。9. 視覺凌駕其他感官視覺是最強大的學習通道。一張圖像遠比文字更能被長期記住。我們對電影的記憶往往勝過文字記錄。👉 技巧:運用圖像化與視覺比喻,能加強理解與傳播效果。10. 音樂能提升大腦功能聽音樂能降低焦慮、血壓與疼痛。演奏音樂能改善記憶力、警覺性與情緒。👉 音樂不只是娛樂,它是一種有效的腦力補品。11. 男女大腦存在差異男性與女性的大腦在結構與基因上不同,處理壓力的方式也不同。男性記住事件大意,女性記住情感細節。女性擁有兩條 X 染色體,攜帶更多與大腦相關的基因。👉 提醒:教育與職場應認識性別差異,並非誰更好,而是方式不同。12. 人類是天生的探索者嬰兒透過觀察、假設、實驗來探索世界,是學習的最佳典範。成年人大腦仍有可塑性,能持續學習。好奇心是推動人類進步的最大引擎。👉 啟發:學習與工作若能保留「探索空間」,將激發源源不絕的創新。三、對教育與工作的批判與建議現有問題學校:久坐、缺乏運動、單調教學,與大腦最擅長的學習方式背道而馳。職場:小隔間、過度壓力、多工要求,導致效率下降與錯誤增加。改進方向教育:提供運動時間、多感官教學、因材施教。職場:設計動態環境、降低壓力、創造探索與自主空間。👉 實例:Google 允許員工將 20% 的時間用於自由探索,誕生了 Gmail 與 Google News。四、結論《腦力法則》提醒我們:大腦不是機械,而是高度動態、受環境與情緒影響的器官。運動、睡眠、重複、專注、好奇心,都是讓大腦發揮潛能的關鍵。教育與職場若能順應大腦的自然規律,將大幅提升學習力、工作效率與幸福感。👉 最珍貴的大腦定律是:好奇心是學習與成長的永恆引擎。

2025-08-2530 min

15分鐘書房EP#86 : 影響力 : Influence: The Psychology of Persuasion by Robert Cialdini羅伯特·B·西奧迪尼的著作《影響力:說服心理學》中闡述的主要說服原則。西奧迪尼是一位世界知名的說服與影響力研究權威,他的研究在社會心理學和商業領域都產生了重大影響。本書強調了人類決策中的捷徑(或稱「固定行為模式」),以及如何透過這些捷徑進行有意識的說服,無論是為了銷售、談判、公共健康,還是為了避免被他人操縱。核心概念:人類決策中的捷徑西奧迪尼的核心思想是,在當今資訊過載的複雜世界中,人們經常會利用心理捷徑或「經驗法則」來快速做出決定。這些自動化的反應模式雖然在大多數情況下都是有效率且有用的,但也使我們容易受到那些了解這些捷徑運作方式的人的操縱。「人們採取捷徑來決定某個產品或服務,而身為行銷人員或銷售人員,我們需要了解這些捷徑。」西奧迪尼的七大說服原則西奧迪尼最初在他的書中提出了六個原則,並在最新版本中增加到七個,將其稱為「影響力的七種武器」。這些原則是:互惠 (Reciprocity)定義: 人們傾向於回報他人給予的恩惠。當你先給予價值、禮物或服務時,對方會感到有義務回報。核心思想: 「每一個人都有一種自然的傾向,以另一方給予他或她的方式來回報。」這種義務感是所有人類文化的基礎。應用範例:提供免費樣品(如可口可樂)。提供免費試用或分析(如線上行銷機構)。餐館服務生在結帳時給予薄荷糖或其他小禮物,可顯著增加小費。查理·蒙格寄給西奧迪尼伯克希爾·哈撒韋公司的股票,以感謝他的書為公司帶來的巨額利潤,展現了「付出在先」的重要性。抵抗策略: 區分真正的善意和企圖操縱的策略性贈予。如果禮物是為了操縱,就無需回報。承諾與一致性 (Commitment and Consistency)定義: 一旦人們做出選擇或採取立場,就會感受到個人和人際壓力,促使他們的行為與該承諾保持一致。人們渴望被視為可靠和穩定。核心思想: 「一旦我們做出選擇或採取立場,我們將面臨個人和人際壓力,使行為與承諾保持一致。」應用範例:「登門檻」技巧:先讓對方做出小承諾(例如簽署請願書),這會增加他們對未來更大、相關請求的順從度。Amazon 的「付費離職」計劃,讓員工選擇留下,從而加深對工作的承諾。玩具製造商在聖誕節前推廣熱門玩具,然後在節後重新上架,利用父母的承諾迫使他們購買。抵抗策略: 在做出承諾後,重新評估最初的動機和資訊。不要因為面子或慣性而堅持錯誤的決定。社會認同 (Social Proof / Consensus)定義: 當人們不確定如何行動時,會觀察他人的行為,並認為大多數人的選擇是正確的。核心思想: 「我們通常認為,當許多人做某件事時,這件事就更為正確。」應用範例:餐館門口排長隊會吸引更多人。產品的客戶評價和推薦(如 TripAdvisor 上的好評)。網紅行銷和名人代言。酒店鼓勵客人重複使用毛巾,透過告知其他客人的高重複使用率來提高依從性。情境喜劇中的罐頭笑聲。抵抗策略: 培養獨立思考,質疑表面的「大多數人」行為,尤其是在不確定或模糊的情況下。喜好 (Liking)定義: 人們更容易答應他們認識和喜歡的人提出的請求。核心思想: 「我們有一種與生俱來的人類傾向,同意或贊同我們喜歡的人。」影響因素:外表吸引力: 有吸引力的人被認為更聰明、善良和誠實(光環效應)。相似性: 喜歡與自己有共同點的人(背景、意見、興趣、特徵)。讚美: 人們喜歡被真誠地讚美。接觸與合作: 頻繁的正面接觸和為共同目標的合作會增加好感。關聯: 將產品或提議與受歡迎的事物或人物聯繫起來(如明星代言)。應用範例:喬·吉拉德(史上最偉大的汽車銷售員)透過向客戶寄送賀卡並表示「我喜歡你」來建立關係。「好警察/壞警察」策略中,好警察透過同理心和合作贏得嫌疑犯的信任。面試時,透過找出與面試官的共同點來增加好感。抵抗策略: 在做決定時,將對方與其提議分開評估。問自己是否因為過度喜歡對方而做出不理性的決定。權威 (Authority)定義: 人們傾向於服從那些他們認為是權威、可信或專業的人的指令或建議。核心思想: 「人們內心深處有一種對權威的責任感。」影響因素:頭銜: 教授、醫生等頭銜會自動賦予權威感。衣著: 制服(如白大褂、警服)或高檔服裝能象徵權威。地位標誌: 豪華汽車、珠寶等也能傳達地位和權威。應用範例:醫生在診間牆上展示文憑,增加患者依從性。米爾格拉姆實驗:參與者會對他人施加電擊,只因權威人士的指示。房地產公司在介紹銷售人員時強調他們的專業經驗。抵抗策略: 質疑權威的真實性(他們真的是專家嗎?)及其公正性(他們有自身利益嗎?)。稀缺 (Scarcity)定義: 機會或物品因其有限的可用性而被認為更有價值。人們對失去的恐懼往往比對獲得同等價值的渴望更具動力。核心思想: 「愛任何東西的方法是意識到它可能會失去。」應用範例:「限時優惠」、「限量版」、「最後幾件」。訂房網站上顯示「只剩下一個房間」。不動產經紀人暗示其他買家對房產感興趣。麥當勞的麥樂雞塊限時供應,反而增加其吸引力。抵抗策略: 在稀缺情境下,冷靜評估你是否真正需要該物品,或者只是因為稀缺而想要它。避免因錯失恐懼而做出衝動決定。聯盟/團結 (Unity) (最新增補原則)定義: 人們傾向於答應他們認為是「自己人」的請求,即那些與他們有共同身份或歸屬感的人。核心思想: 「人們對他們認為是『自己人』的人說『是』。」這種團結感可以來自家庭、團隊、種族、宗教或政治立場。應用範例:大學生更願意為與自己同校的學生捐款。在團隊管理中,營造「我們是一家人」的氛圍,提高成員的奉獻精神。西奧迪尼透過提醒一位同事他們是「同一個心理學系12年的成員」,成功獲得了所需數據。抵抗策略: 警惕利用「自己人」情感綁架的行為。保持獨立判斷,避免因狹隘的群體利益而放棄客觀思考。倫理應用與抵抗操縱西奧迪尼強調,這些原則本身是中性的,關鍵在於如何使用它們。它們可以用來指導人們做出正面選擇,也可以被濫用進行操縱。「你必須找到一個使用這些原則的良好平衡點。過度使用這些原則會導致他人的嫉妒和仇恨。」倫理使用: 說服應該基於真實的資訊,並指向現有的、合乎道德的原則。例如,只有當稀缺性

2025-08-2210 min

15分鐘書房EP#85 : 快思慢想 : Thinking, Fast and Slow by Daniel Kahneman《快思慢想》作者:丹尼爾·康納曼(Daniel Kahneman)一、作者背景與研究貢獻丹尼爾·康納曼是一位心理學家,因對「人類判斷與決策心理學」的開創性研究,獲得2002年諾貝爾經濟學獎。他與合作者阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)一起,挑戰了傳統經濟學中「人類是理性決策者」的假設,證明人類思維充滿偏見與系統性錯誤。他最具影響力的著作《快思慢想》系統整理了這些研究成果,揭示了人類思維運作的兩套系統:快速直覺的「系統1」與緩慢理性的「系統2」。二、兩套思維系統1. 系統1:快思考特性:自動、迅速、直覺化、帶有情感色彩、不費力。功能:處理日常任務,例如開車、辨識表情、快速算術、直覺判斷。優勢:效率極高,對生存關鍵情境(危險、威脅)特別重要。限制:易受偏見與錯覺影響,常在複雜情境下導致錯誤。2. 系統2:慢思考特性:刻意、費力、邏輯、計算、有意識。功能:應對需要深思熟慮的情境,例如規劃、分析、數學推理。優勢:能進行嚴謹推理、修正錯誤。限制:懶惰、耗能,往往依賴系統1的直覺,容易被牽著走。3. 兩者互動兩個系統通常協作無間:系統1快速生成印象與直覺,系統2在必要時介入修正。但問題在於,系統2常常太懶惰,放任系統1的偏見主導決策。三、人類非理性與認知偏誤康納曼歸納了多種常見的偏誤與思維陷阱:光環效應:喜歡一個人某方面,便誤以為他在其他方面也同樣優秀。錨定效應:初始數字會像「錨」一樣影響後續判斷。可得性啟發:容易想起的事件被誤判為更常見或更重要。代表性啟發與連言謬誤:人們偏好符合刻板印象的答案,即使機率較低。過度自信與規劃謬誤:高估能力、低估時間與成本。眼見為憑(WYSIATI):僅依手頭有限資訊做判斷,忽略未知。損失規避:損失帶來的痛苦遠大於獲得同等收益的快樂。框架效應:同樣的資訊,表達方式不同會改變選擇。沉沒成本謬誤:已投入資源越多,越不願意放棄,即使已無價值。峰終定律:人們記憶一段經驗時,主要依「高峰」和「結束」來評價。回歸平均值:極端表現之後,往往會回到平均水準,但人傾向編造因果解釋。四、專家直覺:何時可靠?康納曼指出,直覺的可靠性取決於環境特性:可靠直覺:存在穩定規律,且能即時獲得反饋。例如:棋藝大師、麻醉師。不可靠直覺:環境混亂、缺乏規律。例如:股票市場、長期經濟預測。這提醒我們,並非所有「專家直覺」都可信。五、改善決策的策略1. 放慢思考在直覺容易出錯的情境中,必須刻意啟動系統2。例如「球棒與球」的經典問題提醒我們,直覺答案往往錯誤。2. 事前驗屍法在做重大決策前,先假設專案失敗,再反推原因。這能有效降低過度樂觀。3. 尋求外部觀點別人更容易看出我們的盲點,因此跨團隊討論有助修正偏見。4. 對抗偏見意識到「熟悉≠真實」等陷阱,並在關鍵選擇前反思:我是否被框架或損失厭惡影響?5. 體驗自我 vs 記憶自我康納曼區分了「活在當下」的體驗自我與「做出回憶評價」的記憶自我。我們的決策常常是為了記憶,而非當下體驗的幸福。六、AI 與未來啟示康納曼也將「雙系統模型」延伸至人工智慧:目前AI像是「系統1」,擅長模式識別,但缺乏真正的理解。要達到「系統2」層次,AI需要因果推理與情境感知。人機協作將帶來巨大挑戰:隨著AI超越人類專業,人類可能逐漸被取代。七、結論與反思《快思慢想》最重要的啟發是:人類並非理性機器,而是被偏見與直覺牽動的存在。認知偏誤無法完全避免,但可以透過覺察與刻意練習,降低錯誤風險。在快速變動的世界裡,謙遜與自覺是最重要的思維習慣。康納曼提醒我們:「智力不僅是推理的能力,更是能在需要時,從記憶中找到相關資料,並將注意力放在關鍵問題上。」這不僅是一種思維方式,更是一種謙卑的生活態度。

2025-08-2111 min

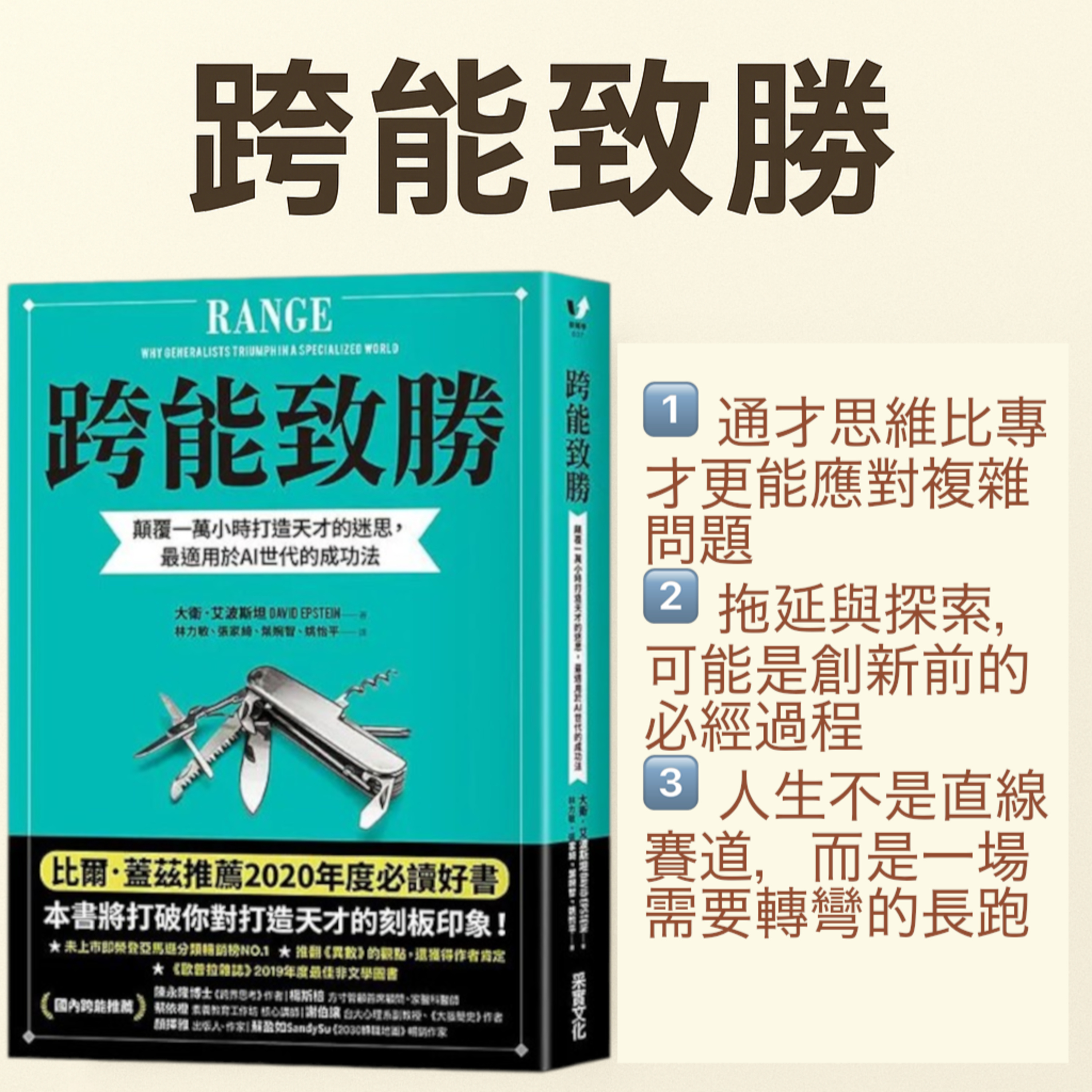

15分鐘書房EP#84 : 跨能致勝 : Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World by David Epstein為什麼「廣博」比「早期專精」更重要在現今快速變化、充滿不確定性的世界裡,傳統上被推崇的「越早專精越好」的模式,正在面臨挑戰。David Epstein 在《Range》中指出,通才——擁有跨領域經驗與廣泛知識的人——在長期發展中往往比專才更具優勢。他透過研究、案例與故事,論證廣泛探索與延遲專精的重要性,並挑戰了社會上盛行的「一萬小時定律」與「搶跑文化」。Epstein 的核心訊息是:不要害怕「落後」,探索的曲折道路,可能正是最能帶來長期成就與滿足感的路徑。第一章:挑戰「一萬小時定律」與搶跑文化過去流行的觀點(如 Malcolm Gladwell 提出的「一萬小時定律」)強調,只要越早開始專精並累積大量刻意練習,就能成為頂尖人物。然而,Epstein 指出這並非普遍真理。Tiger Woods 模式:Tiger 自幼即專注高爾夫,透過早期專業化與大量練習成為傳奇球星。這條道路常被視為典範。Roger Federer 模式:與此相反,Federer 在青少年時嘗試多種運動,直到較晚才專注於網球。他的廣泛經驗反而培養了靈活度與協調性,為後續成就奠基。取樣期(Sampling Period):許多成功的運動員與音樂家,都經歷過「探索不同領域」的階段,直到找到真正契合的興趣與能力後,才逐漸聚焦。Epstein 強調:我們傾向讚揚「老虎伍茲式」的早專精,但實際上,更多人受益於「費德勒式」的廣泛探索。第二章:學習環境——「友善」vs.「複雜」心理學家 Robin Hogarth 將學習環境分為兩種:友善環境(Kind Environment)規則清晰、模式重複、回饋即時。適合專才發揮,如高爾夫、棋類。在這些環境中,早期專精確實能快速提升,但也容易被自動化取代。複雜環境(Wicked Environment)規則模糊、回饋延遲或不準確、變數多。如金融市場、商業、政治。在這些情境中,經驗甚至可能誤導人。此時,通才具備的「跨領域整合能力」與「適應性」更具優勢。現代世界越來越偏向「複雜環境」,因此廣博的知識與靈活思維成為關鍵。第三章:廣博經驗如何帶來創造力與創新通才最大的價值,在於能連結不同領域的知識,激發新觀點與解法。抽象推理與費米問題:複雜問題需要拆解、估算與跨知識推理,這是通才的強項。類比思維:科學與技術創新常來自跨領域的類比,例如開普勒藉由音樂和光學理解行星運動。局外人優勢:外部人士因不受既有框架限制,能找到專家忽視的解法。InnoCentive 平台的案例證明了「創新常來自局外人」。橫井軍平與任天堂哲學:透過「枯萎技術」創新(用簡單成熟技術組合新應用),Game Boy 成為經典。3M 與多面手:研究顯示跨領域的「多面手」在重大創新中的貢獻最大。諾貝爾獎得主也往往擁有藝術、音樂等多元愛好。總結:通才之所以能創新,正是因為他們能從不同角度組合舊知識,產生新價值。第四章:學習的「慢而難」與深層掌握社會推崇「快速學會」,但真實的深層學習往往是緩慢與困難的。期望困難(Desirable Difficulties):看似低效的學習方式(間隔練習、交錯練習、主動回憶)更能促進長期知識遷移。程序性 vs. 連結性知識:教育若僅注重步驟操作,學生難以舉一反三;真正的重點在於建立概念間的連結。火花效應(Fadeout Effect):短期教育計畫常因教授「封閉式技能」而失效,唯有開放式技能(批判思考、問題解決)能長期受益。Epstein 認為,學習應該「慢、難、深」,而非「快、淺、易」。第五章:匹配品質與短期規劃成功與滿足感的關鍵,不是單純的努力,而是找到「能力、興趣與工作之間的契合度」。延遲專精的好處:研究顯示,晚些找到方向的人,長期更容易達到滿意的匹配,收入成長率也更快。在實踐中找到自我:Herminia Ibarra 強調,只有不斷嘗試不同角色,我們才能理解自己真正的優勢。黑馬計畫(Dark Horse Project):最幸福的人生軌跡往往並非線性規劃,而是持續調整,逐步尋找契合點。放棄的價值:盲目的「堅持到底」並非總是好事,有策略的「放棄」能讓我們更快找到適合的道路。Epstein 的建議是:採取短期規劃,保持彈性,逐步提升匹配品質。第六章:組織層面的通才優勢通才的價值不僅存在於個人層面,也深刻影響組織創新。多元化管道:招聘不應過度限縮,否則會錯過「連續創新者」。組織不協調性:創新需要平衡結構化流程與個人自主,允許跨界交流與挑戰權威。放下熟悉工具:專家因依賴舊方法,常無法應對新挑戰。NASA 挑戰者號災難就是典型案例。結論:組織要避免「專才陷阱」,並鼓勵跨領域思考。第七章:培養刻意的「業餘精神」Epstein 提倡「刻意業餘精神」(Deliberate Amateurism),鼓勵保持好奇心與遊戲態度。非結構化探索:許多科學家透過「週末實驗」找到突破。質疑理所當然:像 Andre Geim 一樣,質疑專業常識,才能開啟新發現。萬事通的真正價值:完整諺語其實是——「萬事通,卻無一精通,但往往勝過精通一項的人。」這揭示了廣泛技能的優勢。結論:不要覺得落後Epstein 在書中反覆強調:不要因為自己沒有早早專精而焦慮。探索與曲折,是找到自我、發揮潛能的必要過程。在這個充滿不確定性的時代,能夠跨領域思考、快速學習與持續調整的通才,將擁有最大的競爭優勢。《Range》傳遞的訊息是:人生的成功之路不止一條,探索與延遲專精的廣博之路,同樣能帶來深刻的創造力、滿足感與長期成功。

2025-08-2115 min

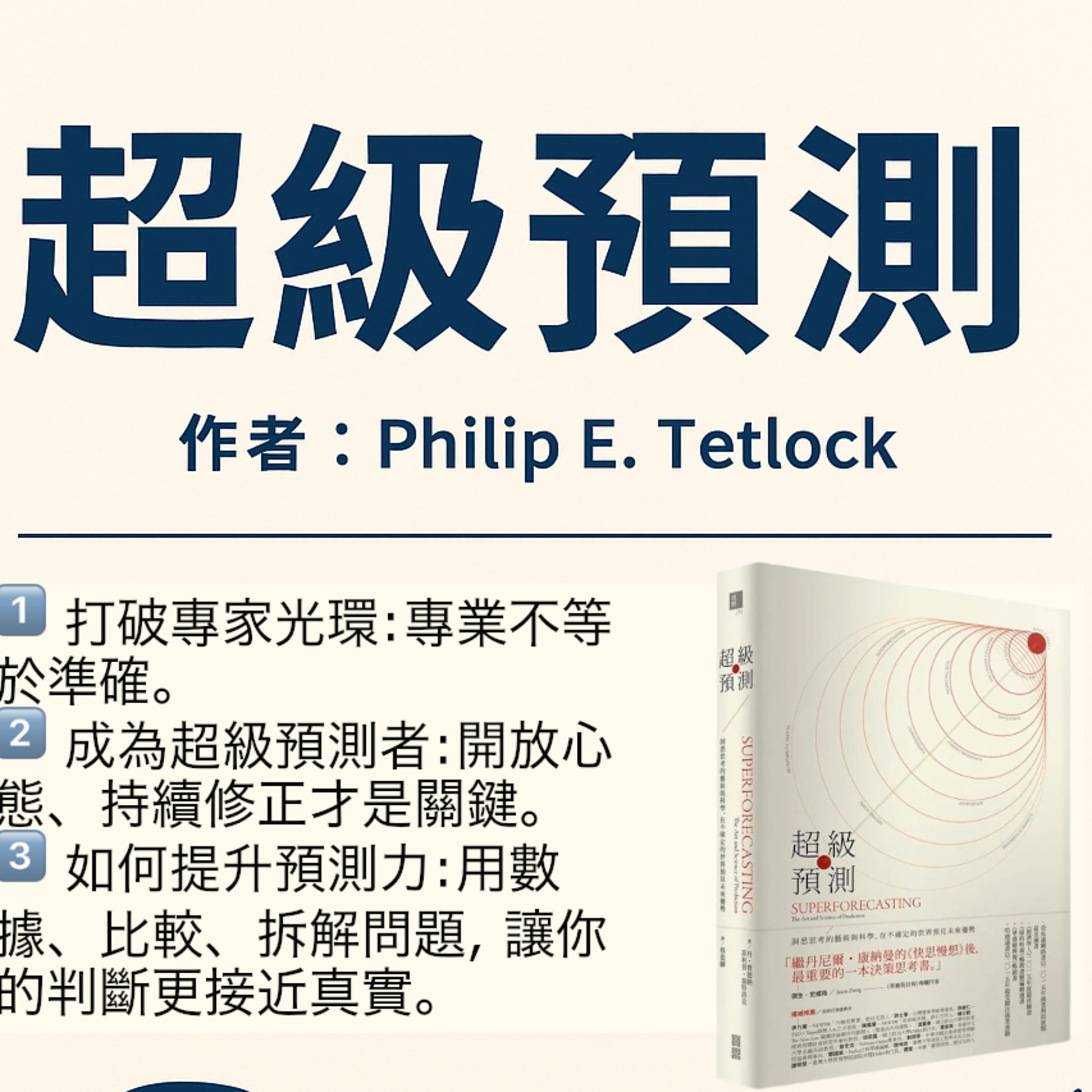

15分鐘書房EP#83 : 超級預測:預測的藝術與科學 : Superforecasting by Philip E. Tetlock《超級預測:預測的藝術與科學》作者: 菲利普·泰特洛克(Philip E. Tetlock)和丹·加德納(Dan Gardner)一、核心論點:預測是一種可培養的技能,而非天賦《超級預測》的核心主張是,準確預測未來並非神秘天賦,而是一種可以透過特定方法和思維模式培養的技能。作者的廣泛研究,特別是政府資助的「良善判斷計畫」(Good Judgment Project, GJP),證明了普通人只要應用科學方法,就能顯著提高預測準確性,甚至超越專業專家和情報分析人員。「我們都是預測者。我們做的每一個決定,從換工作到買房子,都基於我們對未來的期望。」 二、迷思與現實:專家與「飛鏢黑猩猩」長久以來,人們習慣依賴專家進行預測,認為他們擁有特殊知識。然而,泰特洛克早期的研究(「專家政治判斷」實驗)揭示了一個令人震驚的結論:「平均而言,專家的預測能力,與一個隨機丟飛鏢的黑猩猩一樣準確。」 這句話雖然諷刺,卻有力地指出,大多數專家的預測並未優於隨機。這並非指所有預測都無用,而是強調了許多專家缺乏對其預測準確性的追蹤和學習機制。「準確性很少被提及…他們唯一不可否認的天賦是講述一個引人入勝的故事的能力,這就足夠了。」三、超級預測者的崛起:「良善判斷計畫」的發現為深入探討哪些人能做出更好的預測,美國情報高級研究計畫局(IARPA)資助了「良善判斷計畫」(GJP)。該計畫招募了數千名志願者,對數百個地緣政治事件進行預測。結果顯示,一小群被稱為「超級預測者」的個體,其表現持續優於普通預測者,甚至「比掌握機密資訊的情報分析人員準確 30% 以上」。「善斷計畫」第一年的 2800 名參加者中,只有 58 名超級預測者。他們的平均 Brier 分值是 0.25,比普通預測者的準確率高出 60%。不僅如此,他們還看得更遠。普通預測者對未來 100 天的事所作預測達到的準確率,超級預測者在相同的準確率上可以看到 300 天。(誰是超級預測者? | 端傳媒Initium Media)這些超級預測者並非擁有超凡智力或內部消息,他們的平均智商約在 110 到 115 之間,屬於中上水平但並不罕見。他們成功的關鍵在於其獨特的「思維方式」。四、超級預測者的思維方式與特徵泰特洛克將專家的思維模式分為兩類:刺蝟(Hedgehog):依賴一個「大觀念」或單一意識形態來解釋一切,預測通常自信且極端,不願因證據而改變想法。他們「傾向於將複雜問題擠壓到偏好的因果模板中。」狐狸(Fox):思維靈活、兼容並蓄,從多個來源收集資訊,並根據新證據不斷調整觀點。他們「知道很多事情,但刺蝟只知道一件大事。」研究表明,狐狸型預測者表現優於刺蝟型。超級預測者普遍展現出以下特徵和技巧:謙遜與開放心態:他們承認現實的複雜性和人類判斷的局限性。他們的信念是「用來驗證的假設,而非需要守護的寶藏。」他們「積極地開放心態」,願意在遇到新資訊時迅速改變意見。量化與精確:他們避免模糊的語言,如「可能」、「或許」,而是用數字(百分比)來表達預測的機率。「將模糊語言的預感轉化為數值機率,一開始會感覺不自然,但這是可以做到的。」即使是細微的機率差異,如 82% 而非 80%,也可能對準確性產生實際影響。拆解問題(費米式思考):面對複雜問題,他們會將其分解為更小、更易於處理的子問題。這包括將已知與未知區分開來,透過一系列粗略的假設和估算,得出驚人的好機率估計。「他們從分解問題開始,將其分解成可以回答的小部分,並清楚地描述難以回答的部分。」先外後內(基礎機率):在深入研究具體細節之前,他們會先考慮外部觀點,即尋找類似事件的歷史基礎機率。「超級預測者知道天下沒有新鮮事。」這能為他們的初步判斷提供一個堅實的錨點,避免過度受單一案例的獨特性影響。頻繁且有判斷力的更新:他們會根據新資訊不斷更新預測,但會仔細辨別資訊的相關性,避免對不相關或誤導性資訊反應過度。「當事實改變時,我的觀點也會改變」— 這是凱恩斯的名言,也是超級預測者的重要心態。 他們善於從噪音中「篩選出微妙的信號」。團隊協作:GJP 實驗證明,團隊合作能顯著提高預測準確性(平均比個人預測者準確 23%)。成功的團隊會培養開放溝通、尊重辯論和資訊共享的文化,避免「群體思維」。「多樣的背景和觀點能提高預測準確性。」記錄與反思(永續測試心態):他們會記錄自己的預測、推理和信心水平,並定期回顧,從成功和失敗中學習。這是一種「永續測試心態」(Perpetual Beta),強調不斷學習、調整和改進。五、對抗認知偏差超級預測者是認知偏差的「專家」,他們會主動設計方式來減輕這些偏差的影響:確認偏誤(Confirmation Bias):他們積極尋找與自己觀點相悖的資訊來源,甚至透過演算法隨機化新聞資訊,以避免偏聽偏信。過度自信:與普遍觀念相反,最自信的專家往往預測最不準確。超級預測者保持謙遜,並理解信心與準確性之間的關係,避免盲目相信自信的意見。一致性偏誤(Consistency Bias):社會文化常貶低改變觀點的人。然而,超級預測者「在呈現新資訊時,會非常迅速地改變他們的意見。」他們視改變觀點為尋求真相的表現。範圍不敏感(Scope Insensitivity):普通人在回答數量相關問題時,可能對數量的變化不敏感。超級預測者則能根據時間範圍或數量變化,精確調整機率判斷。六、領導者與預測領導者常被期待自信和果斷,這似乎與超級預測者的謙遜和靈活相悖。然而,書中提出,領導者可以學習「任務式指揮」(Auftragstaktik)原則,即在戰略上保持連貫性,同時下放決策權,鼓勵下屬在不確定環境中批判性思考並採取行動。領導者應「歡迎批評:當你想要提出反對意見時,禮貌是沒用的。」 真正的領導力在於在決斷與謙遜之間取得平衡,並激勵團隊成員成為優秀的預測者。七、局限性與未來展望泰特洛克承認預測的局限性,特別是針對「黑天鵝事件」(高度不可預測且影響深遠的事件),但他與塔雷伯(Nassim Nicholas Taleb)的「黑天鵝」理論持有不同觀點。泰特洛克認為,雖然無法預測所有事件,但訓練有素的預測仍具有重要意義,尤其是在短期和邊界清晰的問題上。「如果你用書中概述的框架,你不會得到完美的結果,但你會得到一個框架來追蹤你的預測。」《超級預測》呼籲一種「基於證據的預測」革命,強調透明度、嚴格測試和從模糊表述轉向可量化、可評分的預測。這種方法不僅能提高個人和組織的決策品質,也能協助社會更有效地應對複雜多變的未來。

2025-08-1913 min

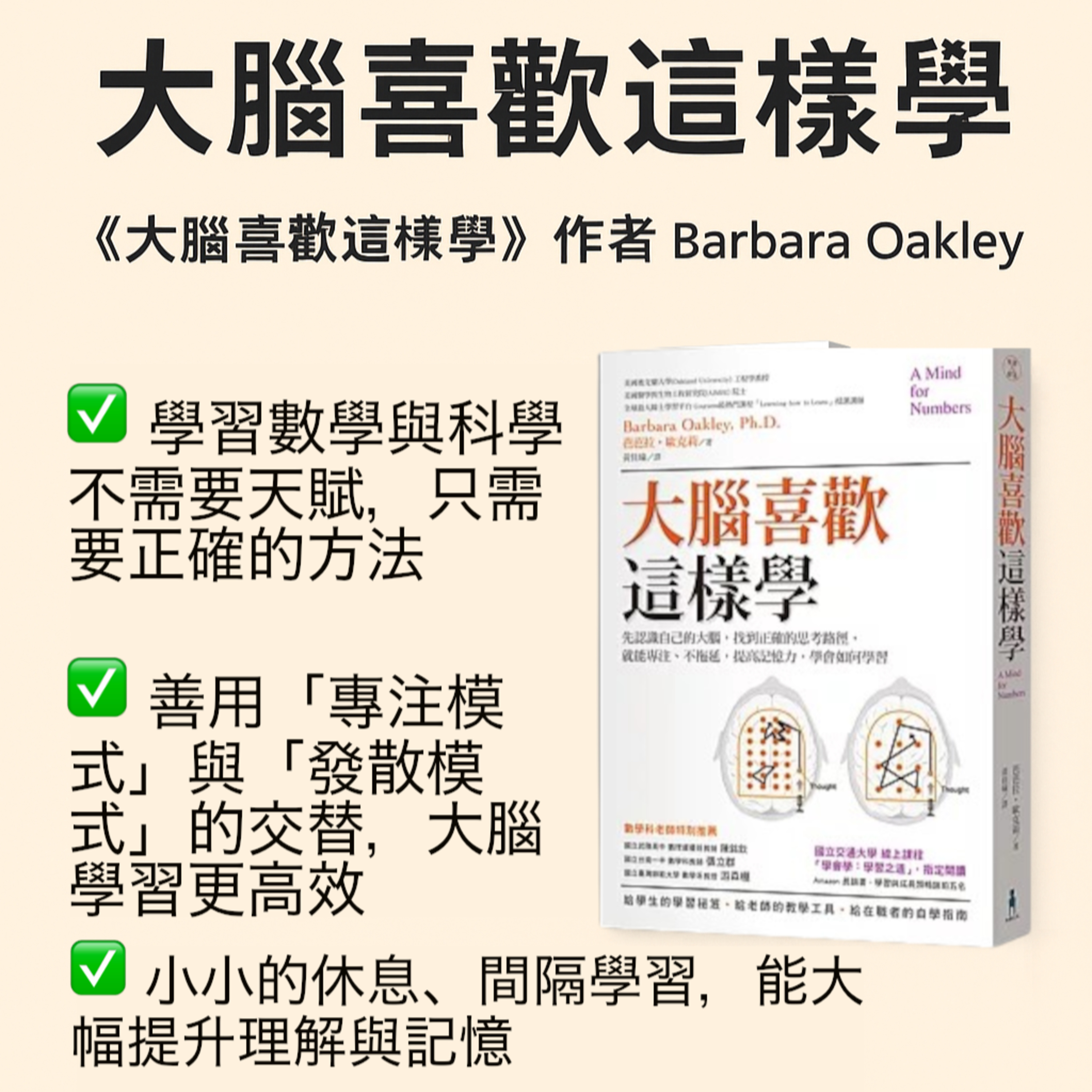

15分鐘書房EP#82 : 大腦喜歡這樣學 : A Mind for Numbers by Barbara Oakley芭芭拉·奧克利(Barbara Oakley)是一位工程學教授,她透過自身從高中數學與科學的失敗經驗,到最終獲得系統工程學博士學位的歷程,揭示了任何人,無論其天賦如何,都能透過正確的學習策略來掌握困難的學科。她的著作《數字心態:如何精通數學與科學(即使你曾代數不及格)》不僅適用於STEM領域,更是一本關於「如何學習」的綜合指南,強調了主動學習、理解大局、管理記憶以及克服拖延的重要性。一、思考模式:專注模式與發散模式奧克利將大腦的思考模式分為兩種截然不同但又相互協作的狀態:專注模式(Focused Mode):特點:高度專注、有意識地針對特定問題進行思考。它利用大腦的前額葉皮層,進行邏輯、分析和循序漸進的推理。「就像聚光燈一樣,只聚焦在一個區域,照亮每一個細節。」應用:適用於處理已知概念、執行步驟清晰的任務,例如練習已知的數學問題。局限:長時間停留在專注模式可能導致「思維定勢效應」(Einstellung effect),即舊有想法或初始直覺阻礙了新穎或更優解決方案的出現。這就像撞到一堵磚牆,或在彈珠檯上,緩衝器靠得太近,導致思緒只在小範圍內跳動。發散模式(Diffuse Mode):特點:放鬆、非集中注意力,讓思緒自由漫遊。它涉及大腦的多個區域,在背景中進行問題解決,並建立之前不明顯的連結。「就像泛光燈一樣,照亮了更廣闊的區域。」應用:適用於理解新概念、解決棘手問題、產生創新想法,或當你對某個問題感到卡住時。許多「啊哈!」時刻(例如洗澡或散步時突然產生的靈感)都發生在發散模式中。重要性:發散模式為專注模式提供了「黏土」來製造「磚塊」(即,為問題解決提供了新的見解和廣闊的視角)。學習新事物時,發散模式尤為關鍵,因為它能建立新的神經連結。兩者協作的重要性:為了最佳學習,需要在兩種模式之間頻繁切換。「學習就像爬山,你需要休息(發散模式),也需要努力攀登(專注模式)。」睡眠是切換到發散模式最有效的方式,它有助於鞏固記憶、清理大腦毒素,甚至可能引導夢境解決問題。小憩或進行體力活動(如散步、運動、淋浴)也能有效地啟動發散模式。長時間的專注會導致效率遞減,因此有計劃的休息至關重要,允許大腦在背景中處理信息。二、記憶系統:工作記憶與長期記憶大腦擁有兩種主要的記憶系統,它們像電腦的RAM和硬碟一樣運作:工作記憶(Working Memory):特點:負責即時和有意識的處理信息。「就像魔術師只能讓四個物品在空中停留。」它的容量有限,約能同時處理4個信息塊。挑戰:需要持續的精力來維持信息,否則信息會很快消失。長期記憶(Long-Term Memory):特點:像一個巨大的倉庫,可以儲存數十億個信息「包裹」。一旦信息進入長期記憶,它通常會保留下來。挑戰:由於信息量龐大,有時難以檢索。需要定期重新訪問信息,以確保其易於查找。信息遷移與鞏固:間隔重複(Spaced Repetition):「像鍛煉肌肉一樣,你需要定期鍛煉才能使其更強壯。」這是將信息從工作記憶轉移到長期記憶的關鍵方法。透過在學習後、隔一段時間後再次回顧材料,可以強化神經連結。例如,使用Anki等閃卡軟體進行間隔重複練習。提取練習(Retrieval Practice):這是最有效的學習方式之一。主動回憶所學內容(例如,閱讀一頁後,不看書回想主要思想),比被動重複閱讀更有效。每次努力回憶都會強化大腦中的知識路徑,使其更容易找到。三、學習策略與技巧《數字心態》提供了多種實用策略,幫助學習者更有效率地學習和記憶:分塊學習(Chunking):概念:將獨立的信息片段透過意義連結起來,形成一個「塊」或概念。例如,「穿衣服」是一個行為塊,包含了許多子步驟。益處:分塊能釋放工作記憶空間,讓大腦更有效率地處理複雜想法。建立一個概念塊庫,能幫助更快地解決問題和培養直覺。建立步驟:專注注意力:消除干擾,專注於要分塊的信息。理解基本思想:理解核心概念,這是將記憶痕跡連結在一起的「超強黏合劑」。單純理解問題解決過程不足以形成易於回憶的塊,需要主動回憶。獲取更廣泛的語境:透過在不同情境中重複練習,理解何時使用或不使用該塊。這有助於將塊融入更大的圖景,並應用於新問題。精通:分塊學習涉及「自下而上」(重複練習)和「自上而下」(理解大局)的過程,兩者對精通都至關重要。簡化與解釋(Explain Like I'm Five):方法:嘗試將一個複雜的概念用簡單的方式解釋給一個十歲小孩聽。這迫使你將複雜材料分解為關鍵元素,從而加深理解。益處:「理解往往是在試圖向他人解釋之後才產生的。」說出來或寫下來更能深入編碼信息。比喻與類比:將新思想與你已經深入理解的事物聯繫起來(例如,電流像水流)。這有助於將抽象概念具體化,建立新的神經結構。避免能力錯覺(Illusion of Competence):警惕:被動重複閱讀、過度劃重點、或僅僅看著問題解答就以為自己懂了,都會產生這種錯覺。解決:主動回憶、自我測試、和真正理解問題的每一步,才是有效學習。穿插練習(Interleaving):方法:練習不同類型、需要不同策略的問題。這能幫助大腦理解何時以及如何應用某種技巧。避免過度學習:在已經掌握某個知識點後,長時間重複練習同類問題是低效的。利用感官與聯想:使用視覺圖像、記憶宮殿技術、音樂/韻律、首字母縮略詞等助記符,能讓信息更難忘,利用大腦強大的視覺和空間記憶系統。手寫筆記比打字更能深入編碼信息,大聲朗讀也能強化記憶。四、克服拖延症拖延症是一個「基石性」的壞習慣,會影響生活的許多方面,對學習尤其有害:拖延的原因:我們拖延那些讓我們感到不舒服的事情。研究顯示,僅僅是想到要處理數學問題,數學恐懼症患者的大腦疼痛中心就會亮起來。然而,一旦他們真正開始做,疼痛感就會消失。負面影響:拖延會壓縮學習時間,導致只能進行膚淺的專注模式學習,沒有足夠的時間讓發散模式工作,導致概念難以鞏固。它還會增加壓力,讓學習變得不愉快。克服策略:專注過程,而非結果(Process over Product):將注意力從最終產品(如「完成一份作業」)轉移到學習過程本身(如「專注工作25分鐘」)。這能降低開始任務的心理負擔。番茄工作法(Pomodoro Technique):設定一個25分鐘的計時器,在此期間專注於一項任務,然後休息5分鐘。每四個番茄後休息15-30分鐘。這有助於保持專注、減少分心,並防止倦怠。拆分大任務:將大型、遙遠的任務分解為每日的小目標。每天晚上列出第二天的待辦事項清單,這能讓潛意識處理任務,並減輕工作記憶負擔。移除或忽略干擾:創造一個無

2025-08-1809 min

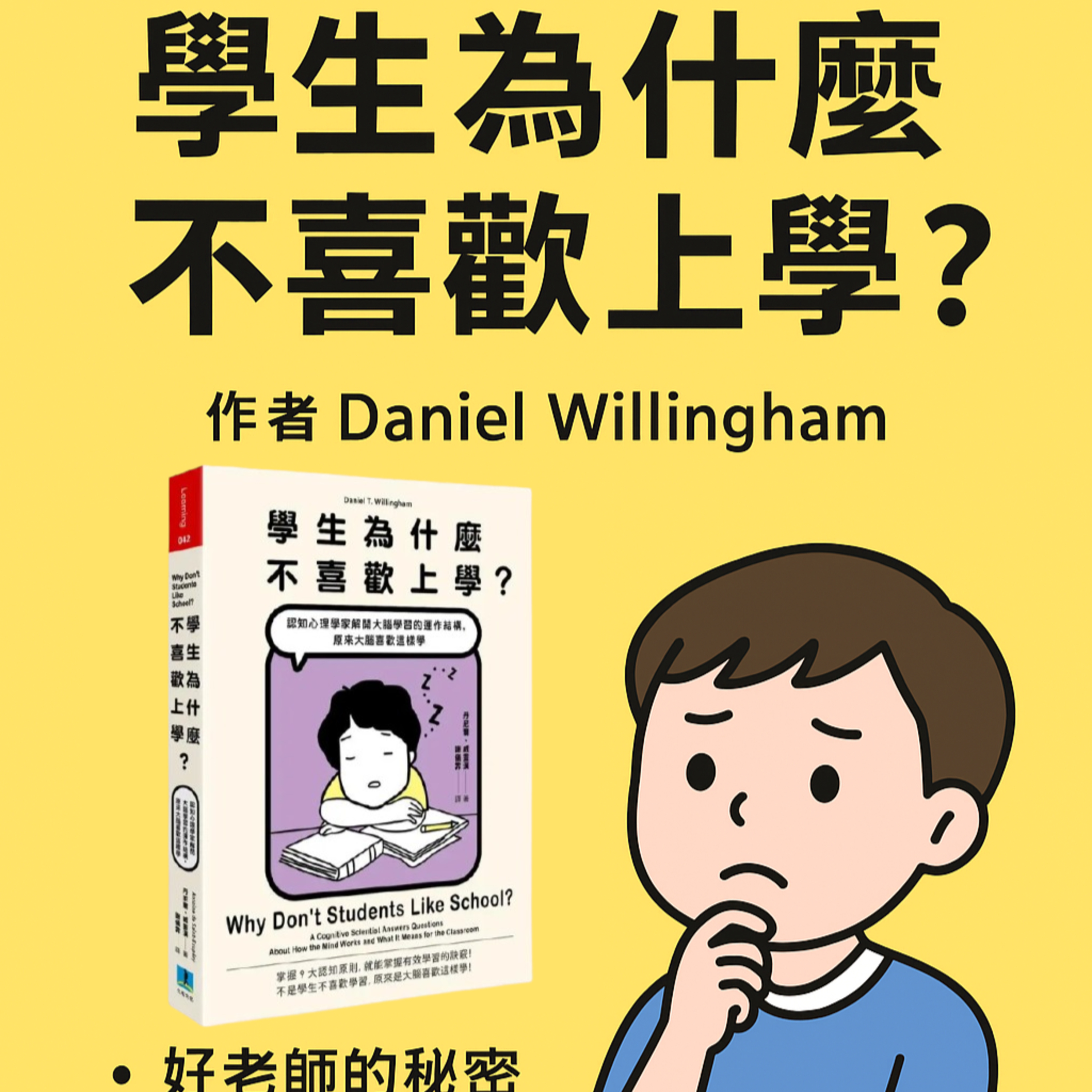

15分鐘書房EP#81 : 學生為什麼不喜歡上學? : 提升學習動機的認知科學 : Why Don’t Students Like School? By Daniel WillinghamDaniel Willingham 的著作《學生為什麼不喜歡上學?:一位認知科學家對大腦運作原理及對課堂影響的解答》中的核心主題與重要觀點。Willingham 博士是一位認知心理學家,他的研究著重於大腦如何學習,並強調將認知科學的發現應用於課堂實踐的重要性。核心主題1. 大腦天生懶惰:避免思考的傾向Willingham 博士的核心論點之一是,人類的大腦並非天生為「思考」而設計,而是為了「避免思考」。「思考是緩慢的、費力的,而且不可靠的」。為了節省認知能量,大腦會優先依賴記憶和自動化反應來處理日常任務和問題。為什麼思考是費力的? 思考是「緩慢、費力、靠不住」的。例如,在超市選擇麵包時,我們通常不會花大量時間比較營養成分、價格和公司的環保政策,而是傾向於選擇以前買過且滿意的產品。這是因為使用記憶比啟動思考過程更有效率、更快、更可靠。記憶的優先性: 「當我們能夠避免思考時,我們就不會思考。相反,我們會依賴記憶。」大腦會將重複的、耗費思考的任務自動化,使我們能夠在「自動駕駛」模式下完成複雜的事情,例如開車回家。2. 好奇心與成功的思考儘管大腦有避免思考的傾向,但人類天生具有好奇心,並且享受「成功思考」帶來的愉悅感。這種愉悅感與大腦的獎勵系統中的多巴胺釋放有關。然而,好奇心是脆弱的,如果問題太簡單或太困難,人們就會避免思考。「最佳挑戰區」: 學生享受解決難度「適中」的問題,即「問題不能太容易,也不能太難」。如果功課總是對學生來說「稍微有點困難」,他們不喜歡上學也就不足為奇了。多巴胺與學習: 「解決問題會帶來愉悅感」。成功解決問題會產生多巴胺,這不僅是一種獎勵,也是學習過程的一部分。這鼓勵大腦記住答案,以便將來不必再次思考同樣的問題。好奇心的培養: 好奇心會被那些我們認為可以解決的問題所激發,且能獲得「最大的資訊增益」。這意味著當我們對某個主題已經有一定了解,但還存在一個缺失的環節時,好奇心最強烈。3. 事實性知識是批判性思考的基礎一個普遍的誤解是,教育應側重於培養批判性思考技能而非事實性知識。然而,Willingham 強調,「事實性知識必須先於技能」。批判性思考、推理和解決問題等高階認知技能與長期記憶中的事實性知識密不可分。知識與思考的結合: 「思考就是用新的方式組合資訊」,這些資訊來自於環境和長期記憶中的事實。知識廣度與深度: 專家與新手的主要區別在於其領域知識的組織方式。專家擁有大量「組織結構不同的知識」,能夠識別問題的深層結構,而非僅停留在表面細節。例如,專家級的棋手擁有約 50,000 種棋盤配置的記憶,而非僅依賴推理。閱讀理解: 背景知識對於閱讀理解至關重要。讀者需要能夠「填補作者省略的細節」,而這只有在擁有足夠的背景知識時才能做到。知識傳遞: 知識在不同領域之間的轉移並不容易。當學生初次學習一項思考技能時,該策略會「綁定」於最初學習時所用的具體範例。只有通過在多種情境中持續實踐,學生才能將抽象概念內化,並在不同情境中識別相同的問題結構。4. 記憶是思考的殘留物Willingham 最著名的觀點之一是「記憶是思考的殘留物」。我們記住的不是我們想要記住或努力記住的東西,而是我們實際思考過的東西。意義是關鍵: 學生記住的是他們思考內容的意義,而不是其外觀或聲音。老師的目標應該是讓學生思考材料的意義。故事的優勢: 人類心智「精確地調適以理解和記憶故事」。將課程內容以故事形式組織,利用「四個 C」(因果關係、衝突、複雜性、角色),能有效幫助學生理解和記憶。這是因為故事結構引導學生思考事件的因果關係,並鼓勵他們填補細節。分散注意力的風險: 「吸引注意力的東西」或「發現式學習」應謹慎使用。如果演示或活動本身比其要傳達的內容更有趣,學生可能會記住演示而非核心概念。5. 練習與自動化熟練度需要練習。通過反覆練習,低階的心理過程(例如,運算數學事實)會變得「自動化」,從而釋放工作記憶以進行更高階的思考。實踐的好處: 練習有三個主要好處:「強化學習進階技巧必備的基本技巧;防止遺忘;提升知識應用能力。」分散練習: 與集中式學習相比,分散式練習(將學習時間分散到多個時段)能帶來更持久的記憶效果。超越熟練度: 即使已經達到熟練程度,繼續練習也很重要,因為這有助於減輕工作記憶的負擔,並建立長期知識。專家與練習: 專家之所以能夠在思考時展現出眾的能力,很大程度上是因為他們透過長期的練習將許多程序自動化了。6. 智力是可塑的,且環境影響巨大Willingham 挑戰了智力是固定特徵的觀點。他指出,智力雖然有遺傳成分,但其發展受到環境的顯著影響,並且可以通過持續的努力工作來改變。弗林效應: 過去幾十年來,許多國家的人均智商得分顯著提高,這被稱為「弗林效應」,證明了環境因素對智力的重要影響。「成長心態」: 學生對智力的看法(固定或可變)會影響他們面對挫折時的應對方式。抱持「成長心態」的學生(認為智力可以改變)在遇到困難時會更加努力並尋求學習經驗。表揚方式的重要性: 老師應「表揚過程而非能力」。例如,讚揚學生的「努力」或「使用好的策略」,而非讚揚他們「聰明」,因為後者會強化固定心態,讓學生擔心失敗會暴露他們「不夠聰明」。7. 教學是一種複雜的認知技能教學本身就是一種複雜的認知技能,需要練習和回饋才能提高。教師的心智運作與學生的心智運作遵循相同的認知原理。教學與工作記憶: 教學對工作記憶的要求很高,因為教師需要同時處理多項任務。經驗與實踐: 「經驗意味著你只是從事這項活動。練習意味著你正在努力提高你的表現。」許多教師在教學的前五年會有顯著的進步,但之後的進步曲線趨於平緩,因為他們停止了有意識的練習和尋求回饋。教學的反思: 教師應透過錄影、撰寫教學日誌、與同事討論等方式,有意識地反思和改進自己的教學實踐。8. 學習風格缺乏科學依據Willingham 明確指出,「學習風格」理論(如視覺型、聽覺型、動覺型學習者)缺乏科學依據。他認為,學生在學習和思考方面的相似點遠多於不同點,因此教學策略應側重於課程內容本身,而非迎合所謂的個別學習風格。能力與風格的區別: 雖然學生在能力上存在差異(例如,有人視覺記憶好,有人聽覺記憶好),但這不應與學習風格混淆。學習風格是指不同的學習方式在獲取「意義」時的有效性,而這並未得到實證支持。通用有效的教學方法: 教學方法應基於認知科學原理,提供普遍有效和引人入勝的學習體驗,而非為不同風格的學生設計截然不同的教學方式。教學方法的多樣性: 然而,這並不意味著教學方式不應多樣化。改變教學方式(例如,從聽覺轉向視覺或互動)可以重新吸引學生的注意力,並幫助他們練習不同的心理過程。實際應用與建議專注於問題: 教師應將學習材料視為問題的答案,並花時間闡明問題的重要性,以激發學生的好奇心。管理認知負荷: 透過減慢教學速度、使用記憶輔助工具(如板書)和確保學生具備足夠的背景知識,來避免工作記憶過載。教學內容的故事化: 利用故事的「四個 C」來組織課程內容,使其更具吸引力、更容易理解和記憶。強調背景知識: 確保學生掌握紮實的事實性知識,尤其是在早期教育階段,因為這是高階思考技能的基礎。鼓勵練習: 納入持續且分散的練習,幫助學生將基本技能自動化,並加深對概念的理解和應用。

2025-08-1716 min

15分鐘書房EP#80 : 專注力協定 : Indistractable by Nir EyalNir Eyal,暢銷書《鉤癮效應》的作者,在其後續著作《專注力協定》(Indistractable)中指出,如果2025年只能獲得一個能力來幫助實現目標與夢想,那一定是「極致專注力」。這項能力能讓「預計要做的事情」與「實際的行動」100%相符。Eyal 本人也曾深受分心困擾,甚至為了探討此一主題,購買了英文原版《專注力協定》。「我真心覺得這樣下去,我會一事無成。」他的個人經歷促使他深入研究,並揭示了分心並非僅是科技問題,而是更深層的心理驅動。核心概念:區分「引力」與「分心」Eyal 提出了「引力」(Traction)與「分心」(Distraction)兩個核心概念。這兩個詞都源自拉丁文 "trahere"(意為「拉動」),並以「action」結尾,強調它們都是「行動」。引力(Traction):「任何將你拉向你所說要做的事情的行動 — 那些你有意圖做的事情,那些讓你更接近你的價值觀並幫助你成為你想成為的人的事情。」這包括所有你計畫好、符合你價值觀和長期目標的行為。例如,專心寫程式碼、運動健身、陪伴家人等。分心(Distraction):「任何將你拉離你計畫要做的事情的行動 — 那些與你的價值觀不符,並使你偏離你想成為的人的行動。」分心並非單指玩樂或使用科技產品,而是任何「偏離計畫」的行為,即使是看似有生產力的工作(如回覆 Email),如果其與當前設定的任務不符,也構成分心。如 Eyal 所言:「你不能把一件事稱為分心,除非你知道它是讓你從什麼東西分心。」「引力幫助我們達成目標;分心則讓我們離目標愈來愈遠。變得心無旁騖,意思就是努力地讓自己做到言出必行。」因此,辨別引力與分心的關鍵在於「意圖」。只要是事先計畫好、並有意識地去做的活動,即使是玩樂,也是一種引力。心無旁鶩的四大策略《專注力協定》提出一個系統性的四步驟模型,幫助個人和組織掌握注意力,實現「心無旁鶩」:掌握內在誘因 (Master Internal Triggers)為引力空出時間 (Make Time for Traction)反擊外在誘因 (Hack Back External Triggers)運用協定預防分心 (Prevent Distraction with Pacts)1. 掌握內在誘因:時間管理即痛苦管理「分心所付出的代價是時間,並且,就像任何其他行動一樣,分心源自想要逃避不適的那欲望。」Eyal 強調,分心真正的根源來自於我們內心的不適感,如無聊、焦慮、壓力、疲勞或不確定性。我們傾向於利用分心行為作為一種逃避這些痛苦情緒的手段。克服內在誘因的四步驟:步驟一:有意識地察覺分心前的不適感並思考背後誘因。 「尋找開始分心前的不適感,專注在內在誘因上。」步驟二:把誘因寫下來。 記錄發生時間、當時的活動以及感受,有助於辨識模式並獲得掌控感。此法類似「接納承諾法」,透過書寫來面對內在觸發因素。步驟三:探索你的感受。 在衝動行為前,等待五到十分鐘,並以好奇而非輕蔑的態度探索這些感覺。可以運用「水流上的樹葉」冥想技巧,讓思緒如葉子般漂流而過,不加以執著。步驟四:提防臨界時刻。 這些是從一件事轉換到另一件事的時間點,特別容易感到無聊而分心。作者建議在這些時段安排替代的「引力活動」,如閱讀書籍或進行呼吸練習,而非隨意上網。重新構思情緒、任務與氣質:情緒: 意志力並非有限資源,它更像一種情緒,可透過心態調整來恢復。不要給自己貼上「缺乏自制力」或「容易分心」的標籤,應練習自我疼惜。任務: 在枯燥或困難的任務中加入「玩」的元素,如設定挑戰或尋找新奇點,使其變得更有趣,減少逃避感。氣質: 練習自我對話,以鼓勵朋友的方式鼓勵自己,相信自己能夠克服困難。2. 為引力空出時間:規劃先行,主宰生活「你不能把一件事情稱為分心,除非你知道它是讓你從什麼東西分心。」如果沒有事先規劃時間,就無法辨別哪些是引力、哪些是分心。未經規劃的時間很容易被他人的請求或外界刺激所佔據。實施「時間盒」(Timebox)策略:從價值觀出發: 先釐清自己想成為什麼樣的人、想過什麼樣的生活,並將這些價值觀轉化為具體的時間分配。Eyal 建議將生活領域分為三個核心部分:你自己: 確保有時間照顧身心靈健康,如運動、冥想、充足睡眠。人際關係: 為家人和朋友安排固定、有品質的相處時間,而非僅剩餘時間。工作: 規劃深度工作時間(reflective work)與反應式工作(reactive work),確保高價值任務的執行。排滿你的行事曆: 將每天或每週的時間區段填滿,不留「空白」,即使是休閒活動也要納入計畫。這確保了「言出必行」。規劃時間而非產出: 由於人們常低估完成任務所需時間,應專注於為任務規劃固定的時間區塊,而不是預估完成整個任務。例如,規劃每天早上兩小時的寫作時間,而非目標完成一篇文章。與利害關係人同步: 與上司或同事分享你的時間表,讓他們了解你的專注時段,並協助優先排序任務,減少不必要的干擾。「如果你不事先規劃一周的每天要做什麼,那就會有別人來幫你規劃。」時間盒不僅提升效率,也帶來對生活的掌控感,減少因未完成事項而產生的焦慮。3. 反擊外在誘因:問自己「誰在服務誰?」「每一個外在誘因,我們都必須問:『這個誘因是在服務我,還是我在服務它?』」儘管科技帶來便利,但也成為分心的主要來源。單靠意志力對抗是不可行的,更有效的方法是主動設計環境。減少外部干擾的策略:數位邊界: 關閉所有非必要的應用程式通知(聲音、紅點),只保留重要通知(如電話、簡訊)。將手機放置在視線之外,遠離工作區域。清理工作空間: 保持實體與數位桌面整潔,只保留工作必需物品,減少視覺和數位雜亂。將所有非即時使用的文件放入「Everything」資料夾。管理電子郵件與群組訊息:Email: 減少寄出不必要的郵件以減少收到的數量。設定專屬的「溝通時間」來處理郵件,將不緊急的郵件分類,並取消訂閱不重要的新聞信。群組訊息: 設定規律的「進出」時間,避免全天候在線。精挑細選加入的群組,確保對話有貢獻。用於快速、不需深度思考的交流,重要議題應以文件或會議處理。精簡會議: 要求會議召集人提供議程並預先提出解決方案,以確保會議有目的且高效。限制會議中裝置的使用,鼓勵全心投入。智慧手機與桌面管理: 移除不常用或容易分心的 App。將具潛在分心風險的 App 移至桌面較不顯眼的位置,或僅在電腦上使用。善用「勿擾模式」或「開車勿擾」功能,自動回覆訊息。線上文章與社群媒體: 使用「稍後閱讀」應用程式(如 Pocket)保存有趣內容,避免即時分心。使用瀏覽器擴充功能(如 News Feed Eradicator)移除社群媒體動態牆,使其僅作為工具而非娛樂來源。溝通訊號: 在辦公室或家中,使用視覺訊號(如「專注皇冠」、辦公桌標示牌)明確告知他人你正在進行深度工作,不希望被打擾。4. 運用協定預防分心:「預先承諾」的力量「衝動的解藥就是深思熟慮。」預防分心的最後一步是透過「預先承諾」(Pacts)來移除未來的選擇,從而克服衝動行為。這是一種自我約束,

2025-08-1529 min

15分鐘書房EP#79 : 情緒想告訴你的事 : The Language of Emotions by Karla McLarenKarla McLaren 在書中提出一個核心觀點:情緒並不是我們的敵人,而是內在智慧的信使。

我們從小在文化、家庭、教育中學到「好情緒要留住,壞情緒要趕走」,結果導致我們對情緒的真實功能缺乏理解,甚至抗拒。

作者透過心理學、神經科學,以及多年與創傷復原者工作的經驗,發展出一套「情緒流動模型」,幫助我們重新認識每一種情緒的價值、訊息與行動方向。她的核心訊息是:所有情緒都有其存在的理由,只有當我們接收到它們的訊息並採取適當行動,它們才會平靜離開。第一部:理解情緒的基礎1. 情緒不是問題,而是資源* 情緒是人類進化的產物,幫助我們在環境中生存與適應。* 情緒會以生理反應、思維模式、行為傾向的形式出現,目的是促使我們採取行動。* 壓抑情緒會導致心理與身體的壓力累積,增加焦慮、抑鬱、慢性病等風險。2. 情緒的四大功能1. 訊號功能:提醒我們注意環境的變化。2. 行動動力:驅動我們保護自己或追求需要。3. 社交溝通:透過表情、語調與行為向他人傳達狀態。4. 認知整合:幫助大腦記憶重要事件、形成價值觀。3. 情緒光譜與能量層級* 情緒並非只有正面或負面,而是存在於一個光譜上。* 每種情緒都有「健康模式」與「失衡模式」: * 健康模式:傳遞準確訊息、促進行動。 * 失衡模式:訊息被扭曲、能量失控或壓抑。第二部:認識情緒的語言4. 恐懼(Fear)* 訊息:提醒我們注意危險、調整行動以保護自己。* 健康功能:讓我們保持警覺,作出安全決策。* 失衡表現:過度恐懼會變成焦慮;缺乏恐懼則可能魯莽。* 回應策略: 1. 停下來深呼吸,讓身體回到可思考狀態。 2. 評估恐懼的來源與真實性。5. 憤怒(Anger)* 訊息:告訴我們界線被侵犯,或需求被忽視。* 健康功能:激發力量,保護自我尊嚴與資源。* 失衡表現:過度憤怒變成攻擊;壓抑憤怒則會引發抑鬱與無力感。* 回應策略: 1. 找出被侵犯的界線。 2. 冷靜後清楚表達需求與立場。6. 悲傷(Sadness)* 訊息:提醒我們有失去、結束、分離,需要釋放與調整。* 健康功能:幫助我們放手,接受新狀況。* 失衡表現:過度悲傷可能陷入憂鬱;完全拒絕悲傷會阻礙情感復原。* 回應策略: 1. 允許自己感受失落的情緒波動。 2. 用儀式、談話、創作等方式完成情緒釋放。7. 喜悅(Happiness / Joy)* 訊息:肯定當下的滿足與價值感。* 健康功能:增強人際連結、提升心理韌性。* 失衡表現:過度追求快樂可能變成逃避現實。* 回應策略: 1. 全心享受喜悅,同時不依賴外在條件。 2. 轉化為持續的感恩與創造能量。8. 內疚與羞愧(Guilt & Shame)* 訊息:內疚提醒我們行為影響他人;羞愧則挑戰自我價值。* 健康功能:幫助我們維持社會倫理與自我成長。* 失衡表現:過度羞愧會破壞自尊;缺乏內疚會造成冷漠行為。* 回應策略: 1. 辨別情緒是否基於真實事件或扭曲信念。 2. 對錯誤行為採取補救行動,而非自我苛責。第三部:情緒的流動與轉化9. 允許情緒存在* 情緒如同天氣,會來會去,抗拒只會延長它的存在時間。* 學習與情緒共處,可以用「命名—感受—傾聽」的三步法: 1. 命名情緒(我現在感到憤怒/悲傷/害怕)。 2. 感受身體反應(心跳、呼吸、肌肉緊繃)。 3. 傾聽訊息(它要我做什麼?)。10. 情緒能量的循環* 作者提出「情緒循環模型」:觸發 → 情緒能量上升 → 傳遞訊息 → 行動 → 能量下降。* 當我們忽略或壓抑情緒,循環會被中斷,導致能量卡住,形成長期壓力。11. 情緒與身體的連結* 情緒訊息透過神經系統與荷爾蒙反應傳遞。* 長期忽略情緒會對免疫系統、心血管、消化系統造成影響。* 身體覺察練習(Body Scan)能幫助我們更早捕捉情緒訊號。第四部:與情緒建立健康關係12. 建立情緒界線* 界線不是隔絕,而是讓自己能安全接收情緒訊息,不被淹沒。* 包含時間界線(何時處理情緒)、空間界線(在哪裡處理)、互動界線(與誰分享)。13. 情緒與人際互動* 學會讀懂別人的情緒語言,可以減少衝突、增進合作。* 同理心不是替對方承擔情緒,而是成為安全的傾聽者。14. 將情緒轉化為力量* 情緒的最終目的,不是讓我們一直沉浸其中,而是行動。* 例如: * 恐懼 → 預防措施 * 憤怒 → 界線設定 * 悲傷 → 放手與重建 * 喜悅 → 創造與分享結語:學會情緒的母語作者強調,情緒是一種語言,我們每個人都天生會說,但成長過程中可能忘記了。

重新學會「情緒的母語」,能讓我們:* 更了解自己* 更有效地回應他人* 在壓力與變化中保持穩定* 活出更完整的自我她的邀請是:下一次情緒出現時,別急著推開它,先說一句——歡迎,請告訴我你的訊息。

2025-08-1413 min

15分鐘書房EP#78 : 設計你的小習慣 : Tiny Habits by BJ FoggBJ Fogg 的《設計你的小習慣》行為科學家 BJ Fogg 博士提出的「微習慣」理論與實踐方法,旨在幫助個人與組織透過微小、可持續的行動,實現長期且深遠的行為改變,提升生產力與生活品質。一、核心理論:Fogg 行為模型 (B=MAP)BJ Fogg 博士研究人類行為超過 20 年,並創立了史丹佛大學行為設計實驗室。他提出的「Fogg 行為模型」是理解任何行為發生的核心理論,簡潔地表達為:行為 (Behavior) = 動機 (Motivation) x 能力 (Ability) x 提示 (Prompt)。動機 (Motivation):指一個人想要做某件事的渴望程度。動機是變動不居且不可靠的,容易受情緒和壓力影響而起伏不定。「傳統方法往往將所有雞蛋放在動機這個籃子裡,但作者說動機是一個很不可靠的朋友。」因此,過度依賴動機的改變計劃往往會失敗。能力 (Ability):指一個人完成某件事的容易程度。影響能力的因素包括時間、金錢、體力、腦力、以及行為是否能融入現有常規。Fogg 認為,能力是行為改變最關鍵的槓桿點,因為「當一件事很容易做,就算你動機很低你都會去做」。提示 (Prompt):是促使一個人執行行為的信號或觸發器,是「行為發生的火花」。沒有提示,即使動機高、能力強,行為也不會發生。行動線原理:B=MAP 模型可以用圖表表示,橫軸代表能力(從難到易),縱軸代表動機(從低到高)。圖上有一條「行動線」(Action Line)。只有當動機和能力水平的交點位於行動線之上時,行為才會發生。因此,微習慣方法的核心策略是:不依賴於提高動機(因為它不穩定),而是透過提高能力(讓行為變得極其簡單)來降低對動機的需求,並確保有可靠的提示。二、微習慣方法:ABC 公式與實踐步驟「微習慣」方法是一個三步驟流程,旨在利用 Fogg 模型來建立新習慣,其公式為:在 [錨點時刻] 之後,我將 [微小行為],然後,我將 [慶祝]。錨點時刻 (Anchor Moment):定義:選擇一個你每天已經穩定執行的現有習慣或事件作為新微習慣的「錨點」或「提示」。例如:「在我刷完牙之後」、「在我坐到辦公桌前」、「在我喝完第一口咖啡之後」。重要性:錨點充當了新微小行為的自動提示,比手機通知、便利貼等外部提示更為有效,因為它們「好容易被我們忽略或者製造壓力」。選擇標準:錨點必須是可靠的、每天都會發生的、具體且穩定的,且最好與新習慣在物理位置或頻率上有所關聯。「錨點」與想養成的習慣要有關聯性。微小行為 (Tiny Behavior):定義:選擇一個與你想要建立的習慣相關的、極其微小的行為,小到幾乎不需要任何動機就能完成,並且「小到你幾乎不可能找藉口不做」。目標:其唯一目的是要令這個行為「自動化」。目標是先建立行為的頻率和一致性,而不是強度或時長。範例:「做一次伏地挺身」(而非 50 次),「用牙線清潔一隻牙」(而非全部),「讀一頁書」(而非整章),「寫一句話」(而非整篇日記)。原則:如果感覺有點難或需要一點點努力,就把它變得更小。慶祝 (Celebration):定義:在完成微小行為的瞬間,立即進行慶祝,目的是在你的大腦中創造積極的情緒,將微小行為與愉悅感聯繫起來。重要性:Fogg 博士認為這是最重要但又最容易被忽略的一步。「情緒創造習慣。」當你慶祝時,大腦會釋放多巴胺,將行為轉化為自動習慣。方式:可以是任何讓你感到開心、自豪或成功的簡單動作、聲音或想法,如:「太棒了!」、「我做到了!」、做勝利手勢、微笑、在心裡為自己鼓掌等。原則:慶祝必須是即時的,並且要找到適合自己的、能真正產生積極情緒的方式。三、微習慣的設計、成長與問題排除微習慣設計過程:明確願望 (Magic Wand):釐清你真正想做什麼(例如,更健康、更高效、更平靜),從「真正想要」的價值觀出發,激發內在動機。頭腦風暴微小行為 (Swarm of Bees):圍繞願望,列出所有能想到的、相關的、極其微小的行為。尋找錨點 (Pearl Diving):回顧你的一天,找到可以作為這些微小行為提示的現有習慣或事件。配對與選擇:將微小行為與合適的錨點配對,選擇一兩個最想嘗試、最容易開始的微習慣。練習與調整:按照微習慣公式開始執行,每天執行,即使感覺不需要,專注於一致性。微習慣的成長:塑造 (Shaping): 微習慣的目的是先建立行為的頻率和自動性。一旦微小行為變得自動化,你可以在某些日子選擇做得更多(「金色行為」),但核心的微小行為仍然是你的基礎。隨著時間的推移,你可以逐漸增加行為的難度或時長,這就是「塑造」。但始終保留最初的微小行為作為最低標準,以應對低動機的日子。Fogg 強調:「只要你真的掌握了兩次,你就能做到三次。諸如此類」。問題排除 (Troubleshooting): 如果一個微習慣沒有堅持下去,不要自責,而是運用 B=MAP 模型來診斷問題:檢查提示 (P):你的錨點可靠嗎?你是否真的在錨點時刻之後立即執行了行為?提示是否清晰?檢查能力 (A):行為是否真的足夠微小?是否有任何因素讓它變得困難(時間、地點、精力等)?如果覺得難,就把它變得更小。檢查動機 (M):你真的想建立這個習慣嗎?你的慶祝是否有效?慶祝是否讓你感到積極情緒?如果慶祝無效,嘗試不同的慶祝方式。 通常,問題出在提示或能力上,透過調整錨點或進一步縮小行為,往往能解決問題。停止不良習慣: 運用 B=MAP 模型也可以用來停止不良習慣,目標是打破 B=MAP 的等式:移除提示 (P):識別並移除觸發不良行為的提示(例如,想少看手機,就把手機放在另一個房間)。降低能力 (A):讓不良行為變得更難執行(例如,想少吃零食,就不要把零食放在家裡)。降低動機 (M):嘗試改變你對不良行為的看法,減少其吸引力(這通常比較困難)。 最有效的方法通常是移除提示或降低能力。四、微習慣的深遠意義與應用微習慣方法不僅是關於建立具體行為,它更關乎你如何看待自己。「人們會透過感覺良好而改變,而不是透過感覺糟糕而改變。」每次成功執行一個微小行為並慶祝時,你都在向自己證明:「我是一個能做到這件事的人。」這種積極的自我認知(身份)會進一步增強你繼續執行行為的動機和信心,形成一個良性循環。「每次你成功完成一個微小行為,你的自信心就會快速增長,你也會更有動力再次執行該習慣,並執行相關的行為。」優勢與實例:克服拖延:透過降低起始行動的門檻,即使是困難的任務也能更容易開始。複合效應:每天 1% 的微小改進,一年後累積可達約 37% 的提升。「小行動不僅

2025-08-1412 min

15分鐘書房EP#77 : 輕鬆駕馭壓力 : The Upside of Stress by Kelly McGonigal1. 壓力的本質與心態的重要性Kelly McGonigal 博士重新定義了壓力,認為「壓力是你所關心的事情面臨危機時所發生的事」。她強調,壓力不是發生在你身上的外部事件,而是發生在你內部的反應。這種重新定義讓個人得以掌控對壓力的反應。關鍵事實:壓力與死亡風險的關係: 一項追蹤美國 30,000 名成人長達八年的研究發現,壓力本身並非致命因素。研究顯示,那些經歷大量壓力但「不認為壓力有害健康」的人,其死亡風險是研究中最低的,甚至低於那些壓力較小的人。相反,那些經歷大量壓力並「相信壓力有害健康」的人,死亡風險增加了 43%。這項研究估計,有 182,000 名美國人過早死亡,並非因為壓力本身,而是因為「相信壓力有害」。心態決定影響: 壓力的影響程度深受個人心態影響。McGonigal 博士曾被教導將壓力視為「敵人」,但她的研究表明,人們對壓力的看法會決定他們是經歷其有害影響(如疾病、心臟病、憂鬱),還是經歷其益處(如意義、成長、目標、更強的關係、同情心甚至長壽和韌性)。兩種壓力心態:有害心態 (Stress-Is-Debilitating Mindset): 認為壓力會損害健康和活力,削弱表現和生產力,阻礙學習與成長,因此應避免。持有這種心態的人傾向於逃避或分散注意力,甚至轉向物質來應對壓力,這反而強化了壓力有害的信念。增強心態 (Stress-Is-Enhancing Mindset): 認為壓力能增強表現和生產力,改善健康和活力,促進學習與成長,因此應加以利用。持有這種心態的人更傾向於接受壓力事件,規劃應對策略,尋求資訊或幫助,並將壓力視為成長的機會。2. 挑戰反應與生理轉變McGonigal 博士指出,當我們將壓力反應視為有益時,身體的生理反應也會隨之改變。關鍵事實:威脅反應 vs. 挑戰反應:威脅反應 (Threat Response): 這是我們常說的「戰鬥或逃跑」反應,當你感到無法控制、孤立無援時會發生。身體會出現發炎、血壓升高、難以看清大局等不健康的生理反應。挑戰反應 (Challenge Response): 當你面對關心的事情,並相信自己有能力應對或感覺不孤單時,身體會產生另一種壓力反應。它提供大量能量,但沒有威脅反應的毒性副作用。心率加快和呼吸急促不再被視為焦慮的訊號,而是身體為迎接挑戰而準備的表現。這使得我們更能運用環境中的資訊,更好地與他人連結,並更具技巧。生理轉變: 哈佛大學的一項研究讓參與者接受社交壓力測試(即興演講和數學測驗)。那些被教導將壓力反應視為有益(例如:心臟跳動是在為行動做準備,呼吸加快是在為大腦輸送更多氧氣)的參與者,不僅壓力感和焦慮感更少,自信心也更強。最引人注目的是,他們的血管保持放鬆,心臟雖然仍在跳動,但心血管狀態更健康,類似於喜悅和勇氣時刻的反應。焦慮即能量: 表現出色的人並非不焦慮,他們只是對焦慮有不同的解讀。將身體的壓力反應(如心跳加速、手心出汗、胃部不適)解讀為有用的資源,實際上能將威脅反應轉化為挑戰反應。「我興奮」的效應: 哈佛商學院的研究發現,在卡拉 OK 比賽和公開演講前,對自己說「我興奮」的參與者,表現客觀上優於那些試圖「冷靜下來」的人。這表明,重新框定焦慮為興奮,可以有效提升表現。3. 意義與壓力的連結壓力往往與我們生活中最有意義的目標、角色和關係緊密相連。關鍵事實:有意義的生活是有壓力的生活: 史丹佛大學的一項研究發現,人們生活中所經歷的壓力越大(包括逆境、當前壓力、焦慮時間),他們認為生活越有意義。這表明,如果你想要一個有意義的人生,你就必須明白它會伴隨著壓力。快樂 vs. 繁榮: 壓力通常與「享樂型」的快樂(感到滿足、愉悅)呈負相關。但對於追求「繁榮」(eudaimonic happiness)或「成長型」快樂的人來說,壓力是不可避免的。McGonigal 博士認為,真正的快樂不在於避免不適,而在於以有意義的方式成長並為比自己更大的事物做出貢獻。每天連結價值觀: McGonigal 博士自己每天起床前會花 30-60 秒思考:「今天將面臨什麼挑戰?哪些價值觀與這些挑戰最相關?為什麼我會將自己置於這些挑戰中?」這種練習有助於在壓力時刻,將自己與壓力背後的意義連結起來,從而改變壓力反應的生理狀態,增強目標感,並改善與他人的互動。4. 建立連結:壓力的社交本能壓力不僅能激發個人潛力,還能促使我們尋求與他人的連結。關鍵事實:「照顧和結盟」反應 (Tend-and-Befriend Response): 除了「戰鬥或逃跑」反應,人類還有天生的「照顧和結盟」反應。當我們感到威脅,或關心的人、社群、想法受到威脅時,我們會被勇氣充滿,採取行動保護他人或我們所關心的事物。催產素的作用: 催產素,通常被稱為「擁抱荷爾蒙」,它是一種壓力荷爾蒙,也是壓力反應的一部分。它能調整大腦的社交本能,促使我們渴望與親友的身體接觸,增強同理心,並更願意幫助和支持我們關心的人。催產素也有益於心血管系統,具有天然的抗炎作用,並有助於血管在壓力下保持放鬆,甚至能幫助心臟細胞再生和癒合受損。助人即是助己: 當我們在壓力下向他人伸出援手(無論是尋求支持還是幫助他人),身體會釋放更多的催產素,使壓力反應更健康,並更快地從壓力中恢復過來。利他行為的韌性: 一項追蹤 1,000 名美國成人長達五年的研究顯示,經歷重大生活壓力事件(如經濟困難或家庭危機)會增加 30% 的死亡風險。然而,那些花時間關心他人的人,其死亡風險絲毫沒有因壓力而增加。「關心」創造了韌性。5. 從逆境中成長壓力不僅能幫助我們應對當前挑戰,更是個人成長和韌性的催化劑。關鍵事實:韌性的定義: Salvatore Maddi 將韌性定義為「從壓力中成長的勇氣」。這意味著接受壓力是生活的一部分,不退縮、不孤立,並積極採取行動來改善情況。適度逆境的益處: Mark Seery 的研究顯示,經歷過適度逆境的人,比那些從未經歷過逆境或經歷過極端創傷的人,展現出更強的韌性、更高的生活滿意度和更低的憂鬱與健康問題。創傷後成長 (Post-Traumatic Growth, PTG): 即使在最嚴重的創傷後,人們也能經歷積極的改變,包括個人力量感增強、對生活更深的體會、精神成長、社交連結加強以及發現新的生命方向。PTG 與痛苦並存,痛苦的經歷不一定會定義一個人的一生。視覺化與未來記憶: 運動心理學家 Martin Turner 教導運動員將「威脅反應」轉化為「挑戰反應」,透過具體的「心理意象」來預演開場動作。這種「未來記憶」的視覺化訓練能激發自信,讓大腦和身體為真實的挑戰做好準備。關鍵在於專注於「想要做什麼」的目標,而非「想要避免什麼」的目標。「換檔與堅持」應對模式 (Shift-and-Persist Coping Style): Edith Chen 的研究表明,那些接受壓力並保持樂觀的人,在健康和韌性方面表現更好。反思與成長: 回顧過去的壓力經歷,可以幫助我們認識到個人的力量和應對機制。當前遇到的困難可以透過借鑒過去的經驗和力量來克服。6. 應對壓力的實用建議McGonigal 博士強調,目標不是消除壓力,而是學會與其共處並利用其優勢。實用策略:改變心態: 認識到壓力是個人對所關心事物的反應,而非外部的受害者。選擇將壓力視為潛力來源,而非有害力量。擁抱生理反應: 將心跳加速、呼吸急促等生理徵兆視為身體為迎接挑戰而提供的能量。對自己說「我興奮」而非「我冷靜」,將焦慮轉化為動力。連結意義

2025-08-1317 min

15分鐘書房EP#76 : 正念的奇迹:一行禪師的教導 : The Miracle of Mindfulness by Thich Nhat Hanh一行禪師(Thich Nhat Hanh)是一位享譽國際的越南僧侶、詩人、禪師及和平運動家。他於1960年代創立了「社會服務青年學校」,積極倡導「入世佛教」,鼓勵年輕一代以慈悲之心投身社會公益,而非偏袒任何政治立場,始終堅決對抗「憎恨和無知」。因其在越戰期間對人權與和解的努力,他曾獲馬丁·路德·金提名諾貝爾和平獎。一行禪師的教誨核心在於透過正念,在紛亂的生活節奏中找回自我步調,讓「我」作為自己的主人,順流生命。他的理念強調個人內在和平與世界和平之間的連結,認為「如果我們想要世界和平,我們的內在需要擁有和平」。2. 「奇蹟」的真諦:活在當下一行禪師認為,真正的「奇蹟」並非水上行走或駕馭火焰等超自然現象,而是「在廣袤的大地上行走」,以及「活著」本身。能夠呼吸,與大地互動,就是奇蹟。當我們未能保持專注與警覺時,往往容易受到慾望、憂慮、他人影響及情緒操控所攪動,導致痛苦不安。正念的核心在於「專注於當下」,「對眼前的實際情況保持清醒的感知」,從而達到內心的平靜與祥和。3. 正念的實踐:從日常瑣事到深度禪修正念並非僅限於特定的禪修時間或地點,而是可以融入日常生活的每個時刻。正如一行禪師所說:「真正的修行,在日常生活,隨時隨地,都可以進行。」3.1 練習專注的行動洗碗就是洗碗:這是一個核心的練習。當我們洗碗時,應該「對『正在洗碗』這個事實保持全然的覺知」,將所有注意力集中在手上的動作,充分體驗當前時刻。如果一心想著接下來要做的事,就「根本沒有活在當下,完全不能體會生命的奇蹟」。吃橘子:像吃橘子這樣看似微不足道的事,也蘊含著深層的人生道理。真正享受食物的風味,在於全身心地投入這個過程,不被未來的期待所牽引。日常正念偈語:透過特定的語句(如「以手盥掌,當願眾生,得清淨手,受持佛法」),提醒自己在進行日常事務時保持正念。3.2 透過呼吸培養正念呼吸是連接生命與意識的橋樑,也是最根本的入門練習。覺知呼吸:「入息,你知道你在入息;出息,你知道你在出息。入息長時,你知道:『我入息長』。出息長時,你知道:『我出息長』。」這是一種「有覺知地呼吸」的方法,有助於身心合一,並將散亂的心念重新看好。數呼吸:初學者可以透過數息法(例如吸氣默數「一」,呼氣默數「一」,如此反覆到十再從頭開始)來幫助維持專注。一旦掌握,便可捨棄計數,專注於感受呼吸本身。3.3 行禪:活在當下的練習「Mindful Walk」(行禪)是一種將正念融入走路的方式。透過「吸一口氣,走2步,並說著:『我已經到了!I’ve arrived』」來放慢腳步,不被外界牽引。行禪時,應感受喜悅、自在與快樂,若感到痛苦則方式不對。3.4 安排「正念日」鑑於日常生活的忙碌,一行禪師建議每週抽出「一整天以全面投入到正念修行」,作為「正念日」。這一天要提醒自己:「今天是我的正念日」,並在所有活動中刻意保持正念,例如:清晨醒來輕輕微笑,緩慢地與呼吸相和。寧靜放鬆地進行個人衛生清潔。花至少半小時洗澡,專注於每個動作。輕鬆從容地完成家務,全神貫注,享受工作。午餐時簡單溫馨地用餐,細嚼慢嚥,品味食物。泡茶、喝茶時,放慢腳步細細品味,不操之過急。晚間抄寫經文或寫信,晚餐減量或不食,爾後散步或靜坐。帶著正念入睡。4. 正念與情緒、關係及世界觀正念的練習不單是放鬆或逃避現實,而是「安定地與實相相遇」,它帶來的是一種「平靜而敏銳的覺醒」。接納情緒:正念不強調消除念頭或執念,而是「對其有所動察」。無論是喜悅、悲傷、恐懼或憤怒,都應以「純粹的認知」來歡迎它們,不加以評論,不抵抗,並與之共處,從而達到轉化和療癒。「一即一切,一切即一」:佛法教導「相即」(interconnectedness),即世間萬物皆相互依存。認識到我們與宇宙是「一體」的,能幫助我們超越「虛妄的自我觀念」(false view of self),從而解脫恐懼、焦慮和痛苦。例如,一張桌子的存在離不開樹木、陽光雨水、木匠等無數「非桌子」的因素。同樣,我們的生命也是由五蘊(色、受、想、行、識)和合而成,並與宇宙萬物緊密相連。「如果生命無限,那麼組成我們的五蘊也是無限的。宇宙的無常、生命的成敗,都無法再擺布我們。」面對生死:正念教導我們直面死亡,認識到生與死是「同一實相的兩面」。當一個人懂得如何死,也就懂得如何活。透過禪觀屍體,能幫助我們珍視生命中的每一秒。慈悲觀:「缺乏慈悲的人,看不見那些須以慈悲之眼才能看到的事物。」透過「慈心觀」練習,以慈悲之眼看待自己和他人,能化解憤怒、怨恨,轉化為愛與理解。社群的影響:一個家庭或團體中,若有人修習正念,能提醒身邊的人活在正念中。在團隊工作中,「自己盡全力,就是提醒身邊的人盡最大的努力。」** mindful consumption**:「 mindful consumption 是 crucial for personal well-being and the sustainability of the planet.」這強調了在食物選擇、媒體消費以及社交互動中保持正念的重要性,避免攝入「毒素」(有害的內容和關係)。5. 正念引導與輔助練習引導者角色:冥想引導者的語氣應「平靜、鼓舞人心且敏感」,能夠為參與者創造一個穩定、舒適的環境。微笑的意義:輕輕的微笑,即使是半笑,也有助於放鬆臉部肌肉,促進舒適,平靜神經系統,並培養喜悅感。「Breathing in, I calm my body. Breathing out, I smile.」其他冥想技巧:鵝卵石冥想:想像自己是一顆沉入水中的鵝卵石,順其自然地沉到河底,達到身心的徹底放鬆。出生冥想:專注於自己出生的那一刻,認識到生命與死亡是不可分割的。五蘊觀:觀照自身五蘊(色、受、想、行、識)的和合,以及它們與外部世界的緊密聯繫。骸骨觀:想像自己的身體只剩下骸骨,最終化為塵土,以理解身體並非永恆,而生命無處不在。「無住行」:以不執著於成就或讚譽的精神去工作,只為服務本身。結語《正念的奇蹟》通過具體、簡單的實踐方法,教導我們如何將正念融入日常生活的方方面面,從而減輕焦慮和抑鬱,找到內在的平靜與喜悅,並培養對自己、他人和世界的慈悲與理解。這本書提醒我們,「最重要的時刻永遠只有一個,那就是『現在』。」「活著,能夠呼吸就是一行禪師說的奇蹟了!」

2025-08-1212 min

15分鐘書房EP#75 : 幸福的陷阱 : The Happiness Trap by Russ Harris《幸福的陷阱》由臨床心理學家Russ Harris撰寫,深入探討了西方文化中對「幸福」的普遍誤解,並挑戰了傳統上追求快樂和消除負面情緒的觀念。該書基於「接納與承諾療法」(Acceptance and Commitment Therapy, ACT)的核心原則,旨在幫助讀者擺脫無效的「幸福陷阱」,轉而追求一種充實、豐富、有意義的人生。Harris指出,社會普遍認為幸福是常態,若不快樂則意味著有缺陷,並鼓勵人們控制和消除負面情緒。然而,這種對幸福的「追逐」往往適得其反,導致更大的痛苦。正如書中所述:「我們越是努力追尋快樂,就越可能遭受焦慮和抑鬱之苦。」核心主題與重要觀點一、 幸福的誤解:四大迷思書中揭示了四個普遍的幸福迷思,這些迷思構成了「幸福陷阱」的基本藍圖:幸福是人的常態: 社會文化常灌輸幸福是理所當然的生活狀態,但Harris認為「幸福並不是我們人類的常態」,而是一種短暫、無法持續的愉悅感。不幸福就意味著有缺陷: 當人們不可避免地體驗到痛苦時,社會卻將其視為弱點或缺陷,這導致人們在不快樂時自我批判。ACT則認為「人類的正常思維過程自然會導致心理上的痛苦」,我們並非有缺陷,只是大腦在做它進化該做的事。追求美好生活必須擺脫負面情緒: 社會鼓勵人們消除負面情緒並累積正面情緒。然而,生活中真正有價值的事物往往伴隨著一系列複雜的情緒,包括愉悅和不愉悅。例如,親密的長期關係會帶來愛與喜悅,但也難免會有失望和沮喪。試圖擺脫這些不舒服的感受,反而會阻礙我們創造更好的生活。我們應該能夠控制自己的想法和感受: 人們普遍認為自己應該完全掌控思想和情感,但事實是我們對思想和情感的控制力遠比想像的少。當嘗試控制失敗時,我們會感到不足。這種與人性的鬥爭是「幸福陷阱」的根源。二、 大腦的進化與「痛苦機器」Harris解釋說,人類大腦的進化目標是幫助我們在充滿危險的世界中生存和繁衍,而非讓我們感到快樂。原始大腦的首要任務是識別並避免潛在危害,因此,它被塑造成一個「保證不要被殺」的裝置。經過十萬年的進化,現代大腦仍然持續地「尋找麻煩」,不斷評估和判斷一切,並預測潛在的危險,即使這些危險很多時候並不會發生。此外,為了融入群體(這對遠古人類的生存至關重要),我們的大腦會不斷地將自己與他人比較,警告我們可能被拒絕。現代社會,這種比較通過各種媒體放大,使我們更容易感到「不夠好」。這種進化導致我們「幾乎不可避免地注定要遭受心理上的痛苦,去比較、評估和批判自己,去關注自己所缺乏的,對自己所擁有的不滿,以及去想像各種可怕的情境,其中大多數永遠不會發生。」三、 接納與承諾療法(ACT)的核心原則ACT提出了一套不同於傳統認知行為療法(CBT)的策略,不強調與思想和情感作鬥爭,而是教導人們接納並與之共存。其核心包含六大原則,旨在提升「心理彈性」:認知解離 (Cognitive Defusion): 學會以新的方式看待自己的想法,減少它們的影響力。想法只是「文字或圖像」,而非絕對的事實。例如,將「我不好」改為「我正在產生『我不好』的想法」,可以拉開與想法的距離。其他技巧包括給負面故事命名、用卡通人物的聲音說出想法、或單純地觀察它們來來去去。情緒擴展 (Expansion): 為不愉快的情緒、感覺和衝動騰出空間,而不是壓抑或推開它們。「擴展意味著為情緒創造空間」。當我們開放並為這些感覺留出空間時,它們對我們的困擾會少得多,也消散得更快。連結當下 (Connection): 活在當下,專注並全身心投入正在做的事情,而不是沉溺於過去或擔憂未來。這能讓我們「深深地連結此時此地正在發生的事情」。練習五感覺察(看、聽、觸、嗅、味五種事物)和用心體驗日常活動,可以幫助我們與當下建立連結。觀察性自我 (Observing Self): 這是一種「不會改變的連續性意識」,是我們觀察思想、感覺和身體體驗的那個部分。區分思考中的自我(thinking self)和觀察中的自我(observing self)是關鍵。通過意識到我們是觀察者,可以與內在的掙扎保持距離。價值觀 (Values): 釐清並連結內心深處真正重要的事物。價值觀是「引導我們生活並激勵我們做出重要改變的指導原則」。它們不同於目標(可達成),價值觀是持續的行為方向(例如:成為有愛心的人)。承諾行動 (Committed Action): 採取有效行動,並在價值觀的引導下,創造豐富、充實、有意義的生活。這意味著即使面對不適、恐懼和自我懷疑,也要願意為所重視的事物付出行動。四、 放下對「控制」的執念Harris強調,人類大腦因其能「塑造周圍世界並使其符合我們的願望」的能力,給予了我們對控制的高度期望。然而,這種「控制幻象」在心理層面往往是無效的。他以「流沙」為喻,說明越是掙扎,越會深陷。同樣,對痛苦感受的「掙扎開關」打開,會放大焦慮、引發次級情緒,形成惡性循環。真正的「意願」並非喜歡或享受痛苦,而是「為了做你所重視的事情,你願意容納它、為它騰出空間或讓它存在。」它是一種主動的擁抱,而非被動的忍耐。就像治療癌症的化療,即使副作用難受,人們也願意承受,因為更重視「活下去」這個價值。五、 關於「自我」和「自尊」書中指出,低自尊是一個流行病,人們常將其歸咎於各種問題,並試圖提升自尊。然而,Harris認為「自尊是你對自己是怎樣的人所持有的觀點」,它是一種觀點或判斷,而非事實。過度追求高自尊會讓人陷入永無止境的「好與壞」的評判遊戲,不斷證明自己的價值,耗費大量時間和精力。ACT鼓勵「自我接納」(Self-acceptance),即「對自己的現狀感到滿意」。這意味著認識到自己既不是棋盤上的「黑棋」(壞想法),也不是「白棋」(好想法),而是「棋盤本身」。我們是觀察這些思想和情感的那個「空間」,不受它們的控制或評判。六、 活在當下與珍視生命書中反覆強調連結當下的重要性。我們的大腦常常是「時光機」,將我們的注意力帶到過去的憂慮或未來的幻想中,使我們與當下的豐富體驗脫節。通過覺察身體、呼吸和周圍環境,可以幫助我們回到當下,享受生活中的「感官盛宴」。Harris提醒我們:「生命是寶貴的」。我們不知道自己和所愛之人還有多少時間,所以應當珍視當下的每一刻。即使在痛苦和挑戰中,也能發現「寶藏」——愛、支持、連結和成長。結論:擺脫陷阱,擁抱完整人生《幸福的陷阱》的核心訊息是,真正的幸福並非單純的快樂或感覺良好,而是「接納生活帶給我們的痛苦,立足現實,不斷自我覺察並在夢想的引導下承諾行動,從而過上讓自己感到充實的生活。」它不是關於消除負面情緒,而是學會與之共存,並將生命能量投入到有意義的行動中。ACT的「F.E.A.R.」模式總結了阻礙行動的常見障礙:Fusion with unhelpful thoughts(與無用思想的融合)Excessive expectations(不切實際的期望)Avoidance of discomfort(迴避不適感)Remoteness from values(與價值觀的疏離)當我們感到「卡住」時,可以運用ACT的原則來克服這些障礙。書中鼓勵讀者練習、保持耐心、對自己寬容,並透過實踐來驗證這些技巧的有效性。如同書名中的「陷阱」所暗示,幸福並非一個終點,而是伴隨在我們活出有意義人生的過程之中。

2025-08-1223 min

15分鐘書房EP#74 : 全然接受這樣的我 : Radical Acceptance by Tara Brach全然接受這樣的我(Radical Acceptance)是一種源自佛教原則並融入心理治療(特別是辯證行為療法,DBT)的技巧,旨在幫助個體全然地接受當前無法改變的現實,包括痛苦的情緒、不喜歡的處境,甚至自身的不完美。其核心目的在於減少因對現實的抗拒而產生的痛苦(suffering),而非消除或認可造成痛苦的現實。定義: 「激進接納是全然地接受現實,不帶批判;這能減少因情況造成的痛苦。」它意味著「用你的思想、身體和精神完全接受現實。」「激進接納意味著,無論你如何不喜歡當前的現實,你都要用你的思想、身體和精神完全且徹底地接受它。」與痛苦的關係: 「疼痛是生命的一部分,但激進接納讓我們防止這種疼痛變成痛苦。」當我們抗拒現實時,會加劇自身的痛苦、沮喪、憤怒和絕望。非認可或放棄: 激進接納「並非是認可或贊同這種情況。」它是一種承認現況無法改變的行為,並將注意力從無法控制的事情(情況)轉移到可以控制的事情(你的反應)。它「不意味著你認同或贊同它,也不意味著你不想將來改變它。」最終目標: 透過激進接納,人們能從「不足感(trance of unworthiness)」中覺醒,相信自己的內在價值,並與世界建立更深的連結,從而獲得更大的自由、平靜與快樂。 激進接納的基礎與理論來源激進接納深深植根於佛教哲學,並由心理學家和冥想老師 塔拉·布拉奇(Tara Brach) 等人推廣,將其融入現代心理治療,尤其是辯證行為療法(DBT)。佛教根源:佛教教義認為,人類本質上是慈愛、智慧和富有同情心的,而非有缺陷或有罪的。這與西方文化中亞當和夏娃「原罪」的故事形成對比,後者教導人們生來有缺陷,必須不斷努力來彌補自己。「佛陀教導,人類的誕生是一份珍貴的禮物,因為它讓我們有機會實現我們真實本性的愛與覺知。」痛苦源於對「分離的自我」的誤解,當我們忘記了自身本質的愛與覺知時,就會陷入無盡的渴望和厭惡中。「佛陀的核心教義可能是,我們受苦是因為我們忘記了自己是誰。」辯證行為療法(DBT)的應用: 激進接納是DBT中一項重要的「痛苦容忍(distress tolerance)」技能(HopeWay, Lyra Health)。它旨在防止痛苦演變成苦難,並幫助人們在無法改變的情況下,依然能夠有效地應對和照顧自己)。激進接納的核心支柱:覺察與慈悲塔拉·布拉奇(Tara Brach)指出,激進接納有兩個相互依存的「翅膀」:清晰的覺察(Mindfulness): 「是覺知的品質,能精確地辨識我們當下時刻的體驗。」這意味著客觀地觀察發生在身體、心靈和情緒中的一切,不帶批判或試圖控制。慈悲(Compassion): 「是我們以溫柔和同情的方式與我們所感知的事物相關聯的能力。」這表示以溫柔和關懷來面對我們的痛苦或渴望,而非評判或沉溺。這兩者是不可或缺的。「如果你只將覺察之翼帶入,你可能會清楚地看到心中的疼痛或臉上的憤怒,但你可能會因為自己陷入這種情況而感到憤怒,從而加劇痛苦。這時,慈悲之翼與覺察結合,創造了一種真正療癒的存在。」實踐激進接納的步驟與技巧多個來源提供了實踐激進接納的具體步驟,其中最著名的是RAIN模型和10個步驟。RAIN 模型(認可、允許、探究、滋養)塔拉·布拉奇(Tara Brach)推廣的 RAIN 練習是一個將覺察與自我慈悲融合的有效工具:R - Recognize (認可): 辨識當下正在發生的感受、思想或身體感覺。「意識到你的不適並非弱點,而是你覺醒的道路。」A - Allow (允許): 允許這些體驗存在,不試圖改變、控制或逃避它們。「允許意味著讓我們的思想、情感、感覺或我們所認可的感覺就這樣存在,不試圖修復或避免任何事情。」I - Investigate (探究): 以溫和的好奇心探究這些感受,而不是概念化。這通常涉及將注意力轉向身體的感覺,並問:「我正在相信什麼?」「我需要什麼?」N - Nurture (滋養): 以自我慈悲滋養自己內在的脆弱部分。這可以透過溫柔的觸摸(例如,將手放在心上)、給予自己安慰的話語(例如,「親愛的,沒關係」),或想像來自一個更大愛的源頭的支持來實現。在其他版本中,「N」也被解釋為「非認同(Not-identified)」,即意識到你不再被不足感或任何限制性的自我意識所囚禁。實踐激進接納的10個步驟HopeWay 和 Better Together Family Therapy 均提供了以下10個實踐步驟:觀察你正在抗拒現實。 (例如:「不應該是這樣的。」)提醒自己不愉快的現實無法改變。 (例如:「它已經發生了。」)承認有些事情導致了這個時刻的發生。 (例如:「它就是這樣發生的。」)不僅用你的思想,也要用你的身體和精神來練習接納。 留意你的呼吸和姿勢。列出如果你接受事實,你的行為會是怎樣,然後依此行動。為那些看似不可接受的事件提前計劃,並思考你該如何適當地應對。保持對身體感知的覺察,例如緊張或壓力。 擁抱諸如失望、悲傷或悲痛等感受。承認即使有暫時的痛苦,生命也值得活下去。如果你發現自己在抗拒,完成一個利弊分析練習,以更好地理解你的選擇的全部影響。其他實踐方法神聖的暫停(Sacred Pause): 在情緒反應或衝動行為之前,有意識地停下來,讓自己完全臨在於當下。這可以是一瞬間的暫停,也可以是數小時甚至數季的休息。「學習神聖的暫停是值得兩年會議的時間。」(Tara Brach - "Radical Acceptance Revisited")它提供了一個在刺激與反應之間的空間,讓你可以選擇以愛而非恐懼、以智慧而非衝動來回應。專注身體感受: 身體是覺察的有力門戶。透過專注身體的感受,可以減少反應性,提升清晰度和內在平靜。對自己和他人展現無條件的友善: 像對待親愛的朋友一樣對待自己,並將這種慈悲擴展到他人,即使是那些你不同意或傷害過你的人。承認自身基本良善: 佛教認為沒有「有罪或邪惡的人」,我們的本質是純潔無暇的。認可自己和他人內在的基本良善,是精神覺醒的基礎。接納不完美: 放下對完美的追求,認識到不完美是生命自然且不可避免的一部分。培養感恩: 將注意力集中在生活中積極的方面,無論多麼微小,這有助於接納現狀,並從痛苦中找到成長的機會。激進接納的好處與影響實踐激進接納可以帶來多方面的積極影響:減少情緒痛苦: 大部分痛苦源於對現實的抗拒,接納能減少內在掙扎)。增強復原力: 面對強烈情緒而非逃避,有助於保持平靜並建立情緒力量。提高心智清晰度和專注力: 當不再糾結於不變的現實時,心智會有更多空間進行清晰思考和有效解決問題。改善情緒調節: 阻止情緒螺旋式上升,防止情緒失控。更健康的關係: 放下控制他

2025-08-1116 min

15分鐘書房EP#73 : 你就是那個人:活出真實的你 : You Are the One by Kute BlacksonKute Blackson 是一位備受尊崇的勵志演說家、轉型導師及暢銷書作家,著有《你就是那個人 (You.Are.The.One)》和《臣服的魔力 (The Magic of Surrender)》。他以其直接、清晰且深刻的風格,引導人們從內在尋求自由、發現真實自我並全然地去愛。1. 拒絕受害者心態與外在依賴:「你就是那個人」Kute Blackson 訊息的核心是強調個人力量和自我負責。他認為,我們常常向外尋求答案、拯救或幸福,但真正的力量和潛能早已存在於我們之內。「沒有人會來。」 這是 Blackson 反覆強調的關鍵訊息。他指出,人們往往「等待某人來拯救你?如果這樣,你並不孤單。但這不會發生。你的父母不會救你。你的朋友不會幫助你。沒有人會來。你知道為什麼嗎?你所尋求的一切都已在你之內。因為你已經在這裡了。你就是那個人。」 (《你就是那個人》) 這句話旨在喚醒人們,停止將責任推卸給政府、父母、朋友或任何外部力量,而是認識到「你的生命掌握在自己手中」。終止「我不知道」的藉口。 Blackson 提到一種常見的自我欺騙模式,即「我不知道為什麼我被困住了」、「我不知道這段關係是否適合我」、「我不知道該怎麼辦」,他稱之為「我不知道」的遊戲。他認為這是一種「為了在面對未知時保持自滿的絕佳方式。」成功陷阱與「更好吃的監獄食物」。 Blackson 觀察到,許多人雖然在外在世界取得了所謂的成功——擁有了好的工作、房子、汽車,並受到他人讚揚,但內心卻感到空虛。他將這種狀態比喻為「專注於獲得更好吃的監獄食物,而不是打破監獄」。真正的自由來自於打破這些內心的桎梏,即使這些桎梏看起來舒適且誘人。你的不滿是成長的訊號。 當我們感到不滿時,這並非負面,而是「一個深刻的時刻」,表明「你正在超越過去的模式。你已經耗盡了一種生活方式。這是一個改變的時刻。這是一個清算的時刻。」 這也意味著我們被賦予了更大的潛能,並且「生而偉大」。2. 臣服的力量:超越控制與小我限制Kute Blackson 倡導的「臣服」與普遍認為的「放棄」或「軟弱」截然不同。他將臣服視為一種解放,能引導我們進入更廣闊的可能性,並與生命中更大的智慧連結。臣服不是軟弱,而是力量。 Blackson 挑戰了臣服的普遍誤解:「在我們的文化中,存在許多關於臣服的誤解…臣服不一定被視為積極的事物…我們將臣服定義為放棄,作為揮舞白旗,作為被動…如果我臣服,我就會軟弱;如果我臣服,我就會懶惰;如果我臣服,我就不會實現我的目標、夢想和慾望。」 相反,他提出「如果你臣服,你不會得到更少,你會得到更多。你得到的會比你所計劃、所設定的目標甚至你所想像的更多。」放棄控制的錯覺。 他認為,臣服是「放下控制,或者我應該說,放下我們甚至真正掌握著控制的錯覺」。疫情等全球性事件提醒了人類,我們並不像自以為的那樣掌控一切。與生命更大的智慧對齊。 真正的臣服是「開放自己,開放自己的認知,開放自己的可用性,讓自己對生命開放」。傳統的思維模式是「我想要什麼?」,而臣服的模式則是「生命想要透過我表達什麼?生命想要透過我顯化什麼?」 他強調,當我們與這種「更深層次的衝動」對齊時,「魔法就會發生」。生命作為靈魂進化的學校。 Blackson 將生命視為一個「靈魂進化的宇宙大學」,所有經歷,即使是痛苦和挑戰,都是為了我們的成長。「如果你能夠臣服於情境中固有的教訓,那麼你就會停止抗拒情境,你就會學到你可能吸引該情境、該動力、該經歷、該教訓的原因,我認為當你學到該情境中的教訓時,這就是解鎖自由下一層次、生活下一層次、顯化下一層次、關係下一層次、可能性下一層次的關鍵。」痛苦是成長的入口。 Blackson 顛覆了社會對痛苦的普遍看法,認為「痛苦不是敵人,事實上,痛苦是入口」。當我們學會不再逃避、麻痺或分散注意力,而是全然感受痛苦時,療癒便會開始,因為痛苦能「打破我們的界限,將隱藏的帶到表面,打破我們誤以為是真理的幻覺」。3. 活出真理:誠實、覺察與無悔的人生Blackson 認為,真正的自由和幸福始於對自己完全誠實,並以真實的方式生活。誠實是真正的靈性實踐。 他堅信「沒有真實就沒有臣服」。這意味著停止對自己撒謊,即使真相令人不舒服。他鼓勵人們從問自己「我對自己撒了什麼謊?」開始,並承認「我討厭我的工作」、「我不再相愛了」等真相,即使不立即採取行動,這種承認本身就是轉化的開始。超越制約與面具。 我們從小就被各種社會、家庭、媒體和宗教力量制約,形成了「角色、面具和人格」,這些往往是為了生存和獲得認可而形成的。然而,這些制約限制了我們的真實自我和自由。Blackson 呼籲人們「有勇氣質疑自己」,並意識到「你是誰,是真的你,還是被制約後的你?」學會放手,即使痛苦。 臣服需要放手,而這對小我來說「感覺像是一種死亡」。因為這意味著放棄我們所相信的自己,以及我們所習慣的生活方式。但這種「死亡」實際上是幻覺的死亡,為真實自我的誕生騰出空間。活在當下,直面死亡。 Blackson 強調「你將會死」,這並非悲觀,而是最強大的動力。他鼓勵人們「擁抱死亡」、「讓死亡成為你的朋友」,因為只有當我們意識到生命的有限和珍貴時,才能真正「全然地感受並擁抱生命」。他警示,時間逝去無法挽回,因此要「毫無遺憾地死去」。給予你的天賦。 Blackson 的使命是激勵人們「喚醒和啟發地球上的人們,讓他們獲得內在自由,真實地生活,並實現他們真正的生命目的。」 他認為,每個人都有獨特的天賦,世界正迫切需要這些天賦。就像他書中「世界上最富有的人」一樣,即使一無所有,也全然地給予自己,因為「你是誰就是一份禮物。如果你不與世界分享真實的你,你就是在剝奪他們需要的東西。」4. Kute Blackson 的個人歷程與實踐Kute Blackson 的教誨源於他自身的深刻經歷和轉型。不尋常的成長經歷。 Blackson 出生於迦納,母親是日本人,父親是一位著名的靈性導師和治療師。他從小目睹「奇蹟」,如盲人復明、聾人復聰,這讓他內化了「一切皆有可能」的信念。拒絕既定道路。 在 14 歲時,他被指定為父親靈性組織的繼承人,但他的「內心深處有一種聲音在低語:『這不是你的真理。』」 儘管恐懼失去父親的愛和認可,他在 18 歲時勇敢地選擇了不同的道路,前往美國洛杉磯,追尋個人成長和靈性領域。艱辛的美國初期。 來到美國後,他經歷了困苦,甚至「偷超市的麵包」,睡在撿來的床墊上。然而,即使在最艱難的時刻,他也感到「自由」,因為他「沒有妥協我的靈魂」。印度之旅的轉變。 在經歷了追求世俗成功後的迷失感,以及被好萊塢拒絕的挫折後,Blackson 毅然放下一切,踏上了一段環球之旅,最終在印度經歷了深刻的「覺醒」和內在突破。這次旅程讓他意識到「你不需要去印度。去峇里島。去瑜伽。去靜修。去安息。這本書會讓你與真實的自己連結。這才是真正的旅程。」轉型浸入式體驗。 Blackson 以其獨特的「解放體驗 (Liberation Experience)」和「無邊幸福峇里突破體驗 (Boundless Bliss—The Bali Breakthrough Experience)」而聞名。在這些為期 12 或 14 天的課程中,他帶領客戶進入極端環境,剝離其制約、恐懼和責任,以揭示他們「真正的自己」。這些體驗旨在幫助人們「面對他們的惡魔,面對他們的恐懼」,「變得有意識和覺察」。持續的進化。 儘管他取得了成就,Blackson 仍在不斷進化。2023 年是他最後一年舉辦峇里島之旅,他計畫推出更多能廣泛接觸大眾的研討會和活動。他個人也正在探索如何在作為企業家的同時,將事業與其靈性使命結合起來。與父親關係的和解。 治癒與父親的關係是他個人生活中最大的挑戰之一。經過多年的隔閡,他最終選擇了「放下對他的一切期望,只是決定去愛他」,這深刻地轉變了他們的關係。結論Kute Blackson 的教誨是一個強烈的呼籲,要求人們停止向外尋求,轉而向內探索。透過誠實面對自我、勇敢臣服於生命更大的智慧,並全然地活出自己的真實,每個人都能夠「覺醒你的潛能。實現你的目標」,並「活出你生而為

2025-08-1111 min

15分鐘書房EP#72 : 心態致勝 : Mindset: The New Psychology of Success by Carol S. Dweck心態致勝:成功的心理學作者: Carol S. Dweck,史丹佛大學心理學教授核心概念: Carol Dweck 的開創性研究徹底改變了我們對人類潛能和學習的理解,提出了「固定型心態 (Fixed Mindset)」和「成長型心態 (Growth Mindset)」的概念。她認為,我們對自身能力和智力的信念,深刻影響著我們的實際表現和人生軌跡。1. 固定型心態 vs. 成長型心態:核心區別這兩種心態代表了人們看待自身能力光譜的兩端,對個人在面對挑戰、失敗、努力和人際關係等方面的行為和結果產生深遠影響。固定型心態 (Fixed Mindset)信念: 認為能力、智力、才能和個人特質是天生且靜態的,無法顯著改變。「《心態致勝》廣東話全書講解」提到:「固 定 型 思 維 的 人 認 為 智 力 是 天 生 的 無 法 改 變」。成功與失敗: 專注於證明自己是聰明和有能力的。成功被視為天賦的驗證,而失敗則被視為自身缺陷的證明,是對其價值和能力的直接衡量。這導致他們害怕失敗,因為「如果他們失敗了,這證明他們不夠聰明或沒有天賦」。對挑戰的態度: 傾向於迴避挑戰,因為挑戰可能揭露其不足,威脅其形象。「心態致勝:全新成功心理學」指出,他們「將挑戰視為威脅」。對努力的態度: 視努力為負面信號。他們認為「如果你有天賦,你就不需要努力」。過度努力可能意味著缺乏天賦。對批評的態度: 對批評高度敏感,將其視為人身攻擊,而非成長機會。對他人成功的反應: 容易感到嫉妒或被威脅。成長型心態 (Growth Mindset)信念: 相信能力、智力、才能和特質可以透過奉獻、努力、良好的策略和經驗來發展和提升。正如「心態致勝:全新成功心理學」所言:「成長型心態相信能力和智力可以透過努力、良好策略和他人建議來發展」。成功與失敗: 專注於學習和自我提升。失敗被視為寶貴的回饋和學習機會,而非對個人能力的最終判斷。正如 Carol Dweck 在「Carol Dweck Revisits the 'Growth Mindset'」中強調的:「成長型心態旨在幫助縮小成就差距,而不是隱藏它們。它是關於說出學生當前成就的真相,然後共同努力,幫助他或她變得更聰明。」對挑戰的態度: 擁抱挑戰,將其視為成長和發展的機會。「擁抱挑戰:將其視為成長機會而非對自尊的威脅。」對努力的態度: 視努力為掌握技能和取得成功的關鍵途徑,是進步的引擎。對批評的態度: 樂於接受建設性批評,將其視為改善表現的工具。對他人成功的反應: 從他人的成就中獲得啟發和鼓勵,看到無限的可能性。重點摘要:「你的心態—你如何看待自己—塑造了你對人與事件的反應,從而影響你的結果。」「天賦不是目標。擴展技能和知識才是。」— Carol Dweck「為什麼要浪費時間一次又一次地證明你有多棒,而你本可以變得更好呢?」— Carol Dweck「如果你成功時是某個人,那麼你失敗時又是誰?」— Carol Dweck2. 心態對生活各方面的影響Carol Dweck 的研究不僅限於學術理論,它是一套實用的哲學,能夠轉變我們生活的各個方面:教育: 成長型心態的學生在學業上表現更好,更願意迎接挑戰,並從錯誤中學習。他們認為努力是通往掌握的道路。商業與領導力: 具有成長型心態的領導者能培養創新、協作和適應性強的環境。他們重視學習和發展,鼓勵員工承擔風險並從經驗中學習。微軟執行長 Satya Nadella 就是一個例子,他在微軟推動了成長型心態的文化轉變。相反,像安然(Enron)這樣的公司,其對天賦的崇拜和對失敗的恐懼最終導致了其垮台。體育與指導: 成長型心態的運動員在挑戰中茁壯成長,更有動力練習和提高。即使是像 Michael Jordan 這樣被認為天賦異稟的運動員,也透過不懈的努力和從失敗中學習來取得傳奇般的成功。「他不斷努力提高自己的技能,總是超越自己的極限。」人際關係: 在愛情和友誼中,成長型心態有助於人們看到自己和他人改變的潛力。它鼓勵開放的溝通,同理心,以及願意共同解決困難。固定型心態的人則可能將衝突視為關係破裂的跡象,並避免困難的對話。應對逆境: 成長型心態的人在面對挫折時更具韌性。「心態致勝:全新成功心理學」指出:「韌性:面對挫折時保持努力和毅力。」他們將失敗視為問題,需要面對、處理和學習,而非定義性的判斷。3. 如何培養成長型心態培養成長型心態是一個持續的過程,需要耐心、努力和一致的實踐。認識你的心態: 首先要辨識你生活中傾向於採取固定型心態的領域,尤其是在面對挑戰或批評時。「認識你的心態:辨識你當前的心態(或多種心態)。」辨識觸發點: 留意那些觸發你固定型心態反應的時刻。Carol Dweck 建議:「觀察當你面對挑戰時是否出現固定型心態的反應。你會過度焦慮嗎?或者你腦海中的聲音是否警告你?」「還沒 (Yet)」的力量: 當你遇到困難時,不要說「我做不到」,而是說「我還做不到」。這個詞傳達了進步的可能性,並鼓勵堅持。正如 Carol Dweck 在 TED 演講中提到的,一所高中給不及格的學生評定「還沒」,這讓學生明白他們處於學習曲線中,為他們提供了通往未來的道路。改變內心對話: 意識到內心固定的心態對話,並用成長型心態的回應來反駁它們。擁抱挑戰: 選擇接受挑戰而不是迴避安全,因為挑戰是成長的機會。從錯誤中學習: 將錯誤視為學習機會,而不是失敗的證明。慶祝錯誤,並思考從中學到了什麼。尋求和接受回饋: 將回饋視為有價值的資訊,用來改進和成長,而不是人身攻擊。「從批評中學習:欣賞建設性批評並利用它來提高表現。」讚美過程,而非結果: 讚美努力、策略、專注、毅力和改進,而不是天賦或智力。「讚美孩子所參與的過程:他們的努力、他們的策略、他們的專注、他們的毅力、他們的進步。這種過程讚美能培養出堅韌和有韌性的孩子。」保持好奇心: 始終保持學習的意願,接觸新知識和觀點。與成長型心態的人為伍: 建立一個由具有成長型心態的同儕、導師和合作夥伴組成的網絡。需要注意的誤解和爭議:成長型心態不僅僅是努力: Carol Dweck 澄清,成長型心態不應僅限於讚揚努力。學生還需要嘗試新的策略並尋求他人的意見,以實現真正的學習和改進。過度讚揚努力但不學習可能會導致「虛假的成長型心態」。並非萬能藥: 有批評指出,成長型心態干預對學業成就的影響可能被誇大,或者在某些情況下效果不顯著,例如對已經表現優秀的學生。然而,研究表明,它對「弱勢群體」或面臨困難的學生特別有益。並非完全消除固定型心態: Carol Dweck 強調,我們都是固定型和成長型心態的混合體,而且可能永遠如此。重要的是要意識到固定型心態的觸發點,並積極地向成長型心態轉變,這是一個旅程,而非一蹴可幾的宣告。某些情況下固定型心態可能更合適: 研究指出,在某些方面,例如性取向和衰老,接受這些特質的靜態性可能更有益。結論「心態致勝」的終極訊息是希望與可能。無論你的起點如何,你都有能力改變你的心態並釋放新的成長和成功的可能性。成功不僅僅是

2025-08-1114 min

15分鐘書房EP#71 : 高敏感是種天賦 : The Highly Sensitive Person by Elaine N. Aron📖 高敏感是種天賦 The Highly Sensitive Person 👤 作者:Elaine N. Aron1. 高敏感人格特質的定義與成因1.1 定義與普及高敏感人格特質(HSP)是一種由美國臨床心理學家伊蓮·艾倫(Elaine Aron)於1996年提出的概念,科學術語為「感官處理敏感性」(Sensory Processing Sensitivity, SPS)。它指的是「中樞神經系統的較高敏感性,以及對身體、社會和情緒刺激的較深度認知處理」。伊蓮·艾倫透過其著作《高敏感族自在心法》和《The Highly Sensitive Person》系列書籍,以及相關測驗量表,將此概念普及,並強調HSP是一種天生、正常的變異,而非疾病或缺陷。1.2 普遍性據艾倫夫婦及其同事稱,擁有高SPS值的人群約佔總人口的15-20%,而其他來源也提到高達28%或30%的比例。這種頻率在不同性別、文化和物種中保持一致,表明它在進化上具有重要意義,反映了一種「觀察後再行動」的生存策略。1.3 成因研究表明,高敏感性具有遺傳成分,與多巴胺相關基因可能為主要影響因素,因為多巴胺分泌旺盛會使人處於緊張狀態,進而影響性格。此外,童年時期的負面經歷或缺乏父母的溫暖,也可能導致或加劇高敏感特質並延續至成年。HSP的腦部結構差異也得到科學研究支持,如「鏡像神經元」和「腦島」的活躍,使得他們在處理情緒和感官刺激時更為深入和複雜。2. 高敏感人格特質的核心特徵 (D.O.E.S.)伊蓮·艾倫博士將高敏感族群的特質歸納為 D.O.E.S. 四個面向:D. 深度處理 (Depth of Processing) HSP的大腦在接收資訊後會自動進行更深入、複雜的分析和思考。他們能夠長時間專注於事物,並將過去的經驗應用於當前決策,展現出強烈的直覺。然而,這也可能導致他們在決策時猶豫不決,或陷入過度思考和自我批判。O. 過度刺激 (Overstimulation) HSP對感官和情緒刺激的反應閾值較低,容易感到「不堪重負」。強光、噪音、強烈氣味、粗糙衣物、擁擠人群甚至飢餓,都可能讓他們感到不適、疲憊甚至「關機」或崩潰。這種現象被稱為「超越極限抑制」(transmarginal inhibition),是神經系統阻斷感官輸入以減輕刺激的一種反應。E. 情緒反應和同理心 (Emotional Reactivity & Empathy) HSP擁有高度的同理心,能夠敏銳察覺並深入理解他人的情緒和需求,甚至「能讀懂大人的心思」。他們的鏡像神經元特別活躍,使得他們不論是正向或負向情緒,感受都比一般人更強烈。這使得他們在人際關係中能建立深層連結,但也容易「吸收」他人的情緒,導致情緒疲勞和內耗。S. 敏感刺激 (Sensitive Stimuli) HSP對環境中的細微變化和刺激特別敏銳,例如聲音、氣味、光線、溫度、語言和微表情等。他們能注意到他人容易忽略的細節,這對於需要高度警覺、準確性和細節關注的工作非常有益。然而,這也讓他們更容易受到干擾和感到不適,例如對辦公室的燈光顏色變化感到焦慮。3. 高敏感人格特質的潛在優勢與價值儘管HSP常被視為弱點,但其特質蘊含著強大的天賦和社會價值:豐富的內心世界與創造力: HSP擁有豐富的想像力和幻想力,能將所見所聞轉化為深刻的內心體驗,並渴望透過各種形式表達出來,這使得許多文學家、藝術家和思想家(如梵谷、畢卡索)都具有高敏感特質。強大的同理心與人際連結: HSP能深入共情他人處境,表現出包容和善解人意,特別適合從事助人或服務性質的工作,能與人建立深層次連結。出色的危機管理與決策能力: HSP天性謹慎,在面對新環境或任務時,會先觀察、深思熟慮並預設潛在問題,因此能極大降低出錯概率,有效管控風險。高度的責任感與道德良知: 敏感型兒童較少有自私或破壞規則的行為,成年HSP對他人和社會也抱有強烈責任感,會主動承擔責任並想辦法改善問題,即使非其所造成。對美的深層欣賞: HSP能從細微之處體驗到極致的愉悅,如花香鳥鳴、藝術作品和壯闊風景,這讓他們更能感受生活中的美好。4. 高敏感人格特質的常見困擾與應對策略HSP在日常生活中常面臨多重挑戰,但可以透過學習應對技巧來管理。4.1 常見困擾過度追求完美: 對細節有極高甚至苛刻的要求,導致長期疲憊、焦慮和自卑,因為未達標準時容易自我批判。人際關係被動: 在衝突中表現被動,難以拒絕他人,習慣性地委屈自己以成全他人,導致內心承受壓力。容易被負面情緒淹沒: 由於高度覺察自身和他人情緒,容易被強烈、複雜的情感過度刺激,即使朋友已走出悲傷,HSP可能仍深陷其中。社交疲勞: 社交活動中不斷接收大量外界刺激,很快達到腦容量負荷,導致精疲力盡,需要獨處時間恢復。自我懷疑與負面標籤: 常被貼上「想太多」、「玻璃心」、「太敏感」等標籤,導致懷疑自我價值,甚至發展出焦慮或冒牌者症候群。4.2 應對策略接納特質,停止努力改變: HSP應接受高敏感是與生俱來的特質,而非缺陷。停止強迫自己適應不適合的環境,允許自己維持本來的樣子,並學會誠實表達需求。降低標準,減少自我批判: 練習對自己寬容,從小事開始降低對完美的追求。認識到「就算不完美,大部分的人還是會喜歡你」,有助於減少自卑和焦慮。學習說「不」與設定界線: 勇敢拒絕超出負荷的要求或不必要的社交,為自己敏感的內心留出空間。透過溫和而清晰的表達,維護自身能量和情緒防線。管理刺激與物理防禦: 避免關閉感受力,而是透過物理方式(如降噪耳機、墨鏡、調整環境光線、使用香氛)或選擇性地進入環境來管理刺激。建立規律的生活節奏,確保充足的休息和睡眠,讓神經系統有時間「關機」和修復。調整認知,處理負面情緒: 理解「認知決定情緒」的原則,當深陷負面情緒時,應從理性的角度糾正想法和認知,而非壓抑或發洩。練習「五秒暫停」和呼吸法,為大腦爭取打斷反射性反應的空隙。尋求支持與專業協助: 與能理解HSP特質的朋友或伴侶建立深厚關係,尋求支持。若高敏感特質嚴重影響日常生活,應考慮尋求精神科醫師或心理諮詢師的專業幫助,透過認知行為療法、人際關係療法或靈性療法等來處理伴隨的焦慮、憂鬱等症狀。5. 高敏感人格特質與其他概念的區別與內向/害羞的區別: HSP常被誤解為內向或害羞。然而,高敏感是一種對感官和情緒刺激深度處理的特質,而內向是偏好安靜環境,害羞則與對社會評判的恐懼有關。事實上,約30%的HSP是外向者,他們也可能因過度刺激而疲憊,但其本質並非社交焦慮。與自閉症的區別: HSP和自閉症(特別是高功能自閉症或亞斯伯格症)在 sensory processing sensitivity 上有明顯重疊,如對感官過度敏感。然而,「精神病學今天」的「對高敏感人士建構的批判性分析」強調,歷史上HSP與自閉症是透過感知同理心和社交能力來區分的,但現代研究已「徹底駁斥了自閉症患者缺乏同理心的刻板印象」。專家指出,HSP可能僅是自閉症的一種表現形式,主要的區別在於所需的支持程度。與心理疾病的區別: 高敏感本身不是一種疾病,不需藥物治療。然而,HSP若長期處於不被理解或壓力過大的環境中,可能更容易發展出焦慮症、憂鬱症等心理健康問題,這時才需要尋求專業醫療幫助。6. HSP在職場和社交生活中的應用6.1 職場環境

2025-08-0916 min

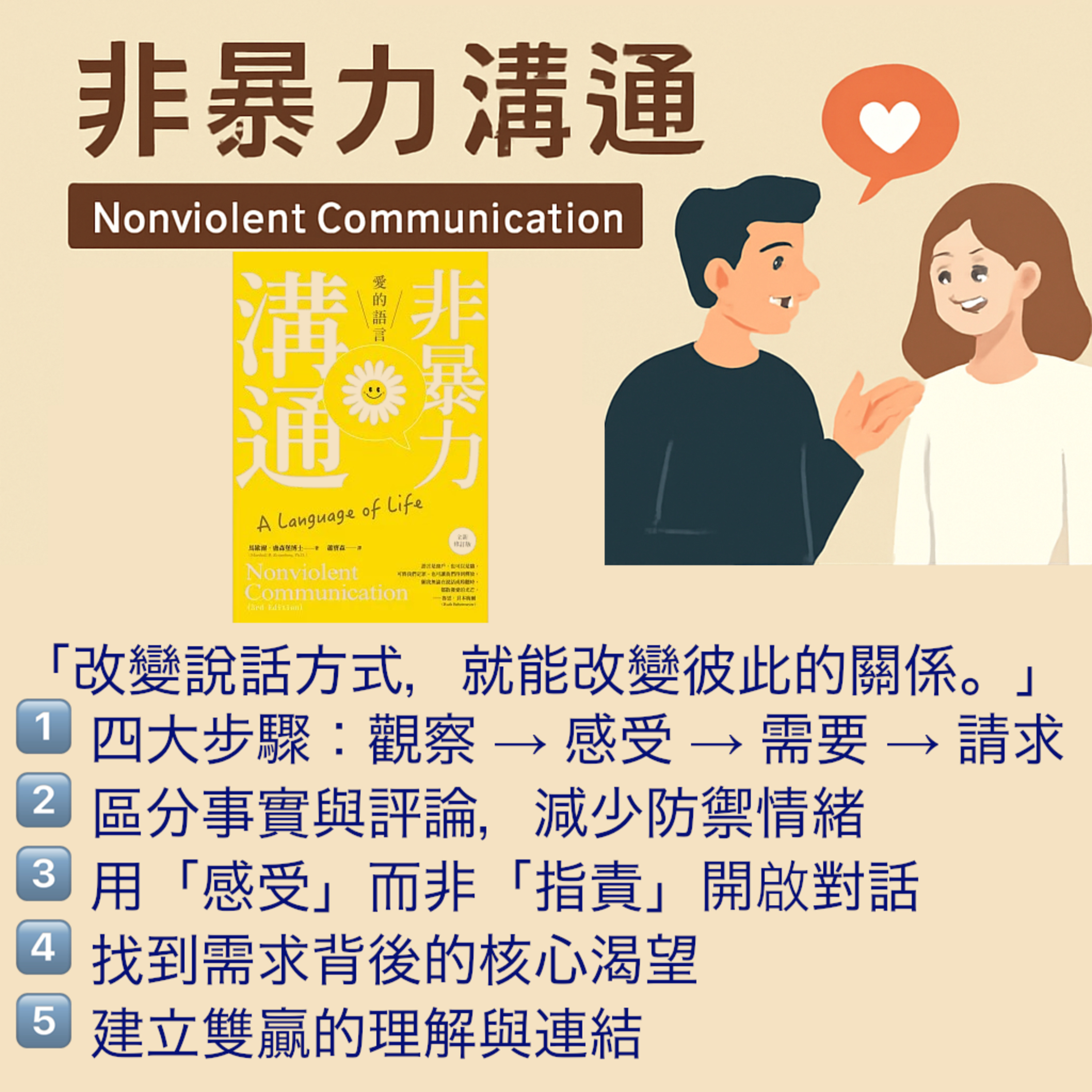

15分鐘書房EP#70 : 非暴力溝通 : Nonviolent Communication by Marshall B. RosenbergMarshall B. Rosenberg 博士《非暴力溝通》1. 非暴力溝通 (NVC) 是什麼?非暴力溝通(NVC)是由心理學家 Marshall Rosenberg 博士發展出的一種溝通方法和心態。它的核心理念是「一種讓我們發自內心給予的溝通方式」,旨在幫助我們辨識自己與他人的需求,並在任何情況下保持與我們內在同理心的連結。NVC 的基本假設是:「所有人都有同理心和慈悲的能力,而人們之所以訴諸暴力和有害行為,是因為他們不知道更有效滿足需求的策略。」(若我們知道更好的方法,就能做得更好)。它不是僵化的公式,而是可以靈活應用於各種情況、關係和衝突的方法。2. 阻礙同理心的溝通方式在日常互動中,我們常常不自覺地使用會疏遠他人並阻礙同理心的溝通方式。Rosenberg 點出了幾種常見的模式:道德評判: 「當他人行為不符合我們的價值觀時,我們會做出道德評判,暗示他們是壞的或錯的。」我們使用「懶惰」、「自私」、「種族主義者」等標籤來評判或歸類他人,這阻礙了同理心和理解。比較: 比較是一種評判形式,會產生優越感或劣等感,妨礙對他人獨特特質和處境的同理心和欣賞。否認責任: 我們將自己的感受、思想或行為歸咎於他人、外部環境、社會規範、規則或政策,說出諸如「我不得不…」、「他們逼我…」或「老闆說了…」之類的話,否認個人責任。將慾望表達為要求: 當我們將自己的願望表達為要求時,會暗示或明確地威脅他人,若他們不照做,就會受到懲罰。這導致他人感到怨恨或抗拒,因為他們感到被脅迫。這些溝通模式的共同點是它們都疏遠了人際關係,因為「對他人的評判是我們未被滿足的需求的異化表達」。3. 非暴力溝通的四個核心要素NVC 建議透過專注於四個關鍵要素來培養清晰和同理心的溝通,以建立真正的人際連結。這四個要素可以應用於表達自己,也能用於同理心傾聽他人:觀察 (Observations): 描述「具體影響我們福祉的行動。事實。行為。」這需要將觀察與評判分開,只描述你所能看到或聽到的事實,不加入解釋、分析或判斷。例如,不說「你真大方」(評判),而是說「我看到你把錢給了需要幫助的人」(觀察)。感受 (Feelings): 表達「我們對所觀察到的事情的感受」。重要的是要區分真實的感受和評判(例如,快樂與好;對自己感到沮喪與不夠格)。「如果說『我感覺…』,你將要描述的不是感覺。」真正的感受不責備或描述他人,它們不是評判,而是描述和命名我們的情緒(例如,快樂、悲傷、受傷、憤怒、失望)。需求 (Needs): 辨識「導致我們感受的需求、價值觀和渴望」。Rosenberg 強調:「我們的感受是由我們的需求引起的。」所有人類都擁有相同的普遍需求,例如自主、連結、安全、尊重、愛、玩耍等。請求 (Requests): 提出「我們要求他人採取的具體行動,這些行動將豐富我們的生活。」請求必須清晰、具體,並以正向的行動語言表達。重要的區別是:「請求不是要求。」請求尊重對方的自主權,讓對方有權利說「不」,而不會受到指責或懲罰。範例應用: 「當我注意到你在吃晚餐時滑手機時(觀察),我感到被忽視(感受),因為我需要我們共享時刻中的連結和在場(需求)。你願意在我們吃飯時把手機收起來嗎(請求)?」4. 為我們的感受負責NVC 強調我們需要為自己的感受負責。他人所言所行可能是刺激,但絕非我們感受的「原因」。我們的感受源於我們對他人言行的看法以及我們當時的需求和期望。NVC 的表達模式: 「我感覺…因為我需要/重視…」例如:「我感到害怕,因為我需要安全」是非暴力的。而「你嚇到我了!」可能會引發防禦心。當別人指責我們讓他們有某種感受時(例如,「你讓我好壓力大」),非暴力溝通的回應方式是「找出他們感受背後的需求」。例如,回應「你讓我很壓力大。這個月你幾乎沒付房租。如果你有更好的工作,我就不用那麼擔心了」時,可以說:「我懂了。你感到焦慮是因為你需要財務安全。」或「所以,你感到壓力大是因為你想要穩定性。你希望我努力爭取穩定的收入。」5. 同理心傾聽NVC 由兩個主要部分組成:誠實表達自己和同理心傾聽他人。同理心傾聽需要「清空我們自己,並全身心地傾聽」。無論對方說什麼,我們都應該努力去聽他們的觀察、感受、需求和請求,而不是試圖去聽他們在想什麼(讀心)。避免: 給予建議、保證、說教或智性理解。同理心要求我們去「感覺」。「不要只做些什麼,要站在那裡!」: 意思是不要急著解決問題,而是要存在,傾聽。傾聽感受和需求: 「無論別人說什麼,我們都允許自己聽到他們的:觀察、感受、需求、請求。」「所有帶有攻擊性的訊息背後都是未被滿足的需求。暴力的溝通是未被滿足需求的表達。」6. 自我同理心與情感解放NVC 不僅是用於與他人溝通的工具,也是實現內心平靜的工具。自我同理心意味著帶著同情心傾聽自己的感受和需求,尤其是在自我批評時。Rosenberg 提出了從「情感奴役」到「情感解放」的三個階段:情感奴役: 「相信我們需要為他人的感受負責。一種非常壓力的生活方式。」令人厭惡的階段: 「當我們意識到我們不為他人的感受負責,但卻沒有同理心。我們仍然不考慮他們的需求。我們告訴他們,他們的感受不是我們的問題。」情感解放: 「我們認識到我們對自己的意圖和行動負責,並認識到我們不為他人的感受負責。我們出於同情心回應他人的需求,也認識到他們的需求。」當我們將自我評判和內在要求轉化為對自身未被滿足需求的認識時,我們就能培養自我寬恕和接納。7. 表達憤怒和衝突解決NVC 提供了一種建設性地表達憤怒和解決衝突的方法。表達憤怒: 「憤怒的核心是尚未滿足的需求。」憤怒的「原因在於我們的思維——在責備和評判的思想中」,而不是他人的行為。表達憤怒的四個步驟:停下來,深呼吸,什麼都別做。思考是什麼想法讓我們生氣。體會自己的需求。表達感受並直接說出需求。衝突解決與調解: NVC 的衝突解決目標是「滿足所有人的需求,而不是各方妥協」。其步驟包括:建立真正的人際連結、確保意圖真誠且目標不是操縱、雙方充分表達需求並仔細傾聽、以及尋求能滿足所有需求的解決方案(滿意而非妥協)。8. 欣賞與感謝在 NVC 中表達欣賞是為了「純粹地慶祝,而不是為了得到回報。我們唯一的意圖是慶祝我們的生命如何因他人而豐富。」表達欣賞應包含三個要素:對方做了什麼使我們的生活得到改善。我們哪些需求得到了滿足。那些需求被滿足後,我們產生了什麼愉悅的感受。例如:「我真的很感謝你昨天傾聽我的話,這讓我覺得被理解了。」這種具體的感謝方式能加深關係,並強化我們重視的積極行為。總結: 《非暴力溝通》是一套有系統的方法,旨在減少我們內心以及與他人互動中的衝突。透過在我們所說的每一個字中融入同情心,並仔細傾聽包括我們自己在內所有人的需求,我們可以逐步改善周圍的世界。NVC 幫助我們以誠實、清晰和同理心來表達自己和傾聽他人,從而建立真實的人際連結,並以滿足彼此需求的方式解決衝突。

2025-08-0817 min