Shows

Today I LearnedHow To Survive Family Conflict (Holiday Edition)As we near the end of the year, it’s a busy time for family get-togethers, especially as children are on school break and adults are taking time off work. Whether you’re having dinner together with the extended family or going on a break with your partner (with or without children), it’s almost inevitable for some of us that there will be some minor disagreements. So how do we avoid them or at least prevent them from blowing up into major arguments? Here to guide us through that is licensed and registered counsellor Esther Chu. Imag...

2025-12-1532 min

Talking TaiwanEp 332 | Talking Taiwan's 2025 Inaugural Fundraising Gala!Get Access to the Replay of the Talking Taiwan Gala Make a Donation at Humanitix https://events.humanitix.com/talking-taiwan-2025-fundraising-gala For Free Access the Replay of the Talking Taiwan Gala Give Us Your Feedback by emailing podcast@talkingtaiwan.con with the Subject Line: 12 MORE Talking Taiwan's inaugural fundraising gala was on April 30th here in New York City at the elegant Eichholtz showroom in Chelsea. The gala was a celebration of Taiwanese American cuisine, culture and community. We had Peter Lin's AAPI Jazz Collective perform, and food catered by 886 Restaurant, DAE tea and Taiwan Beer. It...

2025-11-0736 min

Strides To SolutionsDressage Riders Have Superpowers (And Science Proves It)Esther Adams takes you inside the neuroscience of why equestrians excel at executive function, bilateral coordination, and performance under pressure. Learn how your daily schooling sessions are creating neural connections that transfer to every area of life and why your horse (and instructor) might be the best brain trainer money can buy.USDF First Level - Test 1 https://www.usdf.org/docs/showflash/web/tests/2023/2023%20First%20Level%20Test%201%204.12.pdf?t=9/16/2025%204:53:44%20AMReferencesBeavan, A., Spielmann, J., Mayer, J., Skorski, S., Meyer, T., & Fransen, J. (2020). The rise and fall of...

2025-09-1630 min

VJHemOnc PodcastPost-ASH MDS highlights: managing anemia in LR-MDS and novel approaches to treating HR-MDSThis podcast is the second episode in our series spotlighting key highlights from the 66th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition, which took place in San Diego, CA. This episode focuses on updates in myelodysplastic syndromes (MDS).

You will hear insights into managing anemia in lower-risk MDS (LR-MDS) from Sophie Park, MD, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France, Esther Oliva, MD, Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli, Reggio Calabria, Italy, and Uwe Platzbecker, MD, University of Leipzig, Leipzig, Germany. They share data from the EPO-Pretar trial (NCT03223961), which is investigating early versus late onset of...

2025-01-1719 min

VJHemOnc PodcastPost-ASH MDS highlights: managing anemia in LR-MDS and novel approaches to treating HR-MDSThis podcast is the second episode in our series spotlighting key highlights from the 66th American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition, which took place in San Diego, CA. This episode focuses on updates in myelodysplastic syndromes (MDS).

You will hear insights into managing anemia in lower-risk MDS (LR-MDS) from Sophie Park, MD, CHU Grenoble Alpes, Grenoble, France, Esther Oliva, MD, Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli, Reggio Calabria, Italy, and Uwe Platzbecker, MD, University of Leipzig, Leipzig, Germany. They share data from the EPO-Pretar trial (NCT03223961), which is investigating early versus late onset of e...

2025-01-1719 min

the Bestsellers SummaryMy Book Of Bible Stories: A Comprehensive SummaryChapter 1 What's My Book Of Bible Stories

"My Book of Bible Stories" is a children's book published by the Watch Tower Bible and Tract Society, designed to convey biblical narratives in an accessible and engaging manner for young readers. This volume features a selection of stories from both the Old and New Testaments, accompanied by colorful illustrations and simple language that makes complex themes understandable to children. The book aims to instill moral values and a sense of wonder about Bible teachings, encouraging young readers to explore the messages of faith, love, and obedience found...

2024-12-2304 min

Oneway Radio - Tĩnh Nguyện Hằng NgàyĐƯỢC DỰNG NÊN ĐỂ PHỤC VỤ | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/11/2024Đời sống của một Cơ Đốc nhân trưởng thành không thể nào thiếu vắng sự phục vụ. Phục vụ được thể hiện qua một nếp sống noi gương Chúa Cứu Thế, Đấng đã đến để phục vụ nhiều người. Là người được dựng nên theo hình ảnh Chúa, chúng ta được kêu gọi để sống với một mục đích lớn hơn, đó là tôn cao và làm sáng danh Chúa qua hành động phục vụ.

Hôm nay, ngày 13/11/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính...

2024-11-1208 min

the Bestsellers SummaryExploring the complexities of relationships in The State of AffairsChapter 1 What's The Book The State of Affairs

"The State of Affairs: Rethinking Infidelity" by Esther Perel is a book that explores the complexity of infidelity in relationships. Perel examines why people cheat, the impact of infidelity on individuals and relationships, and how couples can move forward after infidelity. She offers insights and strategies for navigating the aftermath of infidelity and rebuilding trust.

Chapter 2 The Background of The Book The State of Affairs

"The State of Affairs: Rethinking Infidelity" by Esther Perel was first published in 2017 and discusses the...

2024-09-0404 min

the Bestsellers SummaryMating in Captivity: Exploring the dynamics of intimacyChapter 1 Mating in Captivity Summary

"Mating in Captivity" by Esther Perel delves into the complexities of maintaining desire and intimacy in long-term relationships. Perel, a renowned psychotherapist and relationship expert, challenges the conventional wisdom that intimacy and passion are incompatible and explores how couples can cultivate both in their relationships.

Perel argues that the paradox of modern relationships is the clash between security and desire. While security and stability are important for a relationship to thrive, too much predictability and routine can lead to a decrease in passion and desire. She suggests that m...

2024-06-3006 min

Wellness ChecksBear Fruit with PatienceBob Mason, MDiv is the executive director of Medical Strategic Network and director of spiritual care training in our residency program therefore he has been instrumental in teaching us how to provide spiritual care for patients in both inpatient and outpatient settings. Listen and learn how providing spiritual care can boost your wellness and combat against burnout

2024-06-2540 min

Wellness ChecksThe Art of VulnerabiltyMaria Macias, MD shares from her heart her experience in promoting justice, equity, diversity, and inclusion in her journey to wellness and shares how vulnerability is an essential step to wellness. Listen and learn how she uses her creativity for her joy and brightens up the community around her.

2024-06-0934 min

Wellness ChecksHealing CommunitiesWelcome to our first resident interview! We are interviewing Miguel Rodriguez who is one of our family medicine co residents/JEDI leader as well as Mawusi Kamassah who is an excellent medicine-anesthesia resident. Learn how they foster healthy relationships while in residency.

2024-05-2654 min

Wellness ChecksThe Power of GratitudeDr. Lohr shares his perspective from his experience of working overseas as well doing administrative work and seeing patients. He demonstrates how expressing gratitude can carry us through challenging experiences.

Jason Lohr, MD FAAFP, CTropMed, FACHE is the CEO at our SACHS clinic and has done work abroad in Honduras and Nigeria in addition to working as a family physician

2024-05-1247 min

Wellness ChecksLiving IntentionallyDr. Ngozi Ezinwa shares how she establishes priorities in her life in order to protect her wellness. She has a background in family, preventive, orthopedics, and global medicine and has done work for red cross and WHO. She demonstrates how to stay grounded while balancing work, personal life, and her Spirituality

2024-04-2846 min

Wellness ChecksThorn in the FleshIn our interview with Dr. James Crounse, we receive insight on how going through painful experiences can become a way to bring healing to others and bring strength to us in our weakness. Dr. Crounse has done work overseas as well as administrative and clinical work within family and preventative medicine.

Link to the blog mentioned in this episode below

JamieandShallena.blogspot.com

2024-04-1437 min

Wellness ChecksCreative JoysDr. Belliny Phaeton brings on a unique perspective of a med-peds physician practicing lifesytle medicine. She shares how the important it is to have creative outlets can be a joy and be a way to maintain wellness.

2024-03-3135 min

Normally Speaking04 拥有显化Manifestation技能的Norma,人生仿佛开了挂!【Norma说|Normally Speaking】Normally Speaking = “通常来说”,可什么是“通常”?什么是 Common Sense? 是逻辑思考?是⼈情世故?是约定俗成?还是说,其实Common Sense不存在?每一期Norma带你用左脑去思考批判,用右脑去共情感受,以Norma的“通常”思考模式来谈天说地,聊聊人生。【本期嘉宾 – Norma朱嘉盈】有听说过显化Manifestation这个词吗?据说拥有显化这个技能,可以更快实现心中所想,真的有那么神奇吗?那显化到底是什么呢?如何运用显化来加速获得我们想要的?Norma作为长期使用显化技能,且真切感受到其作用的受益者,这一期,就由她来讲述自己对显化的体会!Norma除了在工作中是DayDayCook的CEO之外,在生活中也有很多身份和爱好,忙碌的生活也难免会有应接不暇的时候,如何利用显化管理好自己的时间和心态呢?以及有什么入门的方式和书籍推荐给大家?一起来听听她的故事吧!【本期目录】03:32:“Mindfulness正念”、“Meditation冥想”、“Manifestation显化”有什么分别,可以混用吗?06:15:保持自律也有窍门:给自己量身定制一套生活习惯。08:05:Norma是怎么接触到显化的呢?10:43:正能量互相吸引,同理,负能量也是。11:44:“Read the room”察言观色,观察的是当下的磁场能量。13:40:Norma的晨起显化步骤有哪些?16:01:我们都是宇宙中渺小的颗粒,天大的事在宇宙中都是小事。17:46:Norma进行Manifestation显化时的三个部分。22:30:开始冥想后多久能感受到变化呢?26:21:显化是不是适合所有人呢?26:36:原来小朋友天生就有显化的能力!28:34:打工人如何入门正念显化?31:15:泰国和尚的冥想体验分享!33:17:原来写日记才是冥想显化的好工具。34:31:正念显化不代表可以不努力,等着天上掉馅饼。35:28:Stoicism(斯多葛主义)的概念是什么?35:49:Stoicism(斯多葛主义)和Manifestation(显化)如何配合使用?37:47:如何看待网络上的热门话题:“显化金钱”、“显化爱情”的内容?41:23:有什么关于疗愈的好书推荐吗?【本期Norma推荐书单】《Money,and the Law of Attraction》-Esther Hicks,Jerry Hicks《8 Secrets to Powerful Manifesting》-Mandy Morris《The Obstacle Is the Way》-Ryan Holiday《Mantra Meditation for Wealth》-Shivani Batra《Discipline Is Destiny》-Ryan Holiday《Manifest Now》-Idil Ahmed【节目主播】Norma Chu, 80后, 纯港普夹杂美式英语口音, 美国NYSE上巿公司DayDayCook创始人兼CEO, 哈佛商学院 HBS Alumni, YPO 北亚区董事会成员, 中国媒体百大人物。

2024-03-2142 min

Wellness ChecksValuing HumilityDr. Hugo Leon shares with us in this episode how valuing humility can help protect our wellness. He has traveled the world and practiced in various settings and has a unique approach to medicine. He values the importance of promoting healthy lifestyle and spirituality when it comes to fostering wellness for ourselves and for those around us.

2024-03-1748 min

the Bestsellers SummaryNavigating Turbulent Waters: Good Economics for Hard TimesChapter 1:Summary of Good Economics for Hard Times

Good Economics for Hard Times by Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo provides an insightful analysis of the global challenges faced by economies in recent times. The book explores a range of pressing issues, including inequality, migration, trade, and climate change, and offers evidence-based solutions for policymakers and individuals.

Banerjee and Duflo, both Nobel laureates in Economics, argue that to tackle the complex problems of our times, we need to go beyond ideology and rely on data-driven analysis. They challenge conventional wisdom and offer fresh...

2024-03-1612 min

Wellness ChecksDoc that BakesIn this episode we have a wonderful discussion about wellness with Dr. Nadine Grace-Abraham aka the "Doc that Bakes". She is one of our newer faculty physicians who has recently experienced residency and is able to give us her unique perspective of becoming faculty right out of residency. She also bakes delicious goods

Feel free to check out her Instagram baking page @thedocthatbakes

2024-03-0343 min

Wellness ChecksProtecting RestIn this episode we are continuing our wellness discussion with Dr. Brenda Rea. She has expertise in family, preventative and lifestyle medicine as well as physical therapy and nutrition. She emphasizes the importance of how protecting our rest protects our wellness.

2024-02-1842 min

Wellness ChecksMeaningful EncountersJoin us as we chat with Dr. Ladue, one of our full spectrum family medicine core faculty mentors, as we discuss finding meaningful encounters within our work environment.

2024-02-0345 min

Wellness ChecksBuilding Boundaries pt. 1“Welcome to our first interview with Dr. Mai-Linh Tran and Dr. Ecler Jaqua! They are core faculty at Loma Linda’s Family Medicine program. Join us as we discuss their journey to leading the wellness committee for our program and how they seek balance as Family Medicine physicians.”

2024-01-3133 min

Wellness ChecksBuilding Boundaries pt. 2Welcome back to part 2 with our wellness faculty Dr. Mai-Linh Tran and Dr. Ecler Jaqua! The discussion is continued on this episode on how they seek balance as Family Medicine physicians

2024-01-3120 min

Wellness ChecksPebblesThis episode is featuring Dr. Kelly Morton. She is the director of research for our family medicine program and also works for the school of behavioral health and comes with a unique perspective strategies for wellness

2024-01-3141 min

the Bestsellers SummaryNavigating the Complexities of Poverty: Insights from Poor EconomicsChapter 1:what is Poor Economics book about

Poor Economics is a book written by Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo, two prominent economists known for their work in fighting poverty. The book focuses on understanding the economics of poverty and presents the results of various studies conducted across the world to evaluate different anti-poverty policies and initiatives.

The authors challenge the prevailing assumptions and theories about poverty, arguing that poverty is not solely a result of laziness or lack of effort, but rather a complex issue influenced by a variety of factors. They...

2024-01-2610 min

Fearless PracticeEsther Chu & Richard Tatomir: Working as a Team to Help Canadian Therapists | Ep 107We all know that working as a therapist can be a lonely job. When we work together, we can help one another reach higher heights in our Canadian practices, grow as professionals, and share the success with more people. This is what Richard and Esther have found on their journey so far. Richard hired Esther as an administrative assistant in the early months of 2020 as his solo practice was full, and together they have developed a thriving practice, and even started a Collective to help therapists do the same. In this podcast episode, I chat...

2024-01-2442 min

Wellness ChecksWelcome to Wellness ChecksWelcome to Wellness Checks! This podcast is an avenue where physicians and healthcare professionals share how they stay well while working in a demanding field. Join Adwoa and Esther (family medicine residents) in this exploration of how to stay balanced in order to work and serve well. Whether you’re a resident, an attending, faculty member, or anyone interested in fostering wellness, this podcast may be used as a tool to assist you in your own journey to wellness.

This podcast and the discussions on it belong to us and do not necessarily reflect the view of Lom...

2023-12-1712 min

愛、生活、人生系列請好好走:善終請好好走:善終 黃軒(台中慈濟醫院重症醫學科主任、台中慈濟醫院胸腔腫瘤暨肺癌召集人、連續三年榮獲優良醫師)總是以最大的同理心、最積極的專業與熱情,但又謙卑與柔軟,面對病患與病患家屬的一位重症醫師。當病患家屬不識字,他以圖卡介紹DNR,全名為Do-Not-Resuscitate(不施行心肺復甦術),其內涵為:當病人罹患嚴重傷病,經醫師診斷認為不可治癒,而且病程進展至死亡,已屬不可避免時,病人或家屬同意,在臨終或無生命徵象時,不施行心肺復甦術(包括氣管內插管、體外心臟按壓、急救藥物注射、心臟電擊、心臟人工調頻、人工呼吸或其他救治行為)。當病患家屬執意急救,黃軒冒著被投訴的風險,與對方不放棄地溝通。他總是不吝付出,去緊握每一雙顫抖的雙手,去撫慰在鬼門關,那每一個驚懼的靈魂。他不願見到病床上的悲苦人生,所以他為病患、為家屬、為醫護人員,全力投入搶救,同時考量「善終」。他始終相信:因為愛,在他出生後,才會走好這條路;因為愛,在臨終前,也得讓他好好走完那條路。 黃軒給愛妻訣別的一封信: 正妹,我認識妳時,就如此叫妳了,在我眼底,那才是妳的名字!當日子一天天減少,我抓筆寫字的時間,一天天變少,說話也一天天少時,妳見我完全不說話,妳竟然哭了。妳知道我多麼想和妳說話,分享生活點滴,尤其是那些生死分離的病床故事。有時說得太悲,妳會摀住我的嘴,不願我說下去,妳說,妳不願承擔這些生命的悲苦。但是,妳是無私的,讓我完全投入這些急重症生命的搶救工作。記得醫院剛成立時,人手不足,我已工作好幾天沒回家,妳竟對我說:「你才幾天沒回來而已,那些急重症病患若處理不好,他們是永遠無法回家的……!」我聽了,心好疼,可憐妳一人在家,那幾天是寒流,天氣特別冷。嫁給我,真的讓妳辛苦、委屈了。記得新婚時,由於之前我的假期,都用在外出開會和參加考試,同仁反彈很大,我請太多假了,所以,我們的蜜月假期只有三天。唉,誰叫妳見我一個月,就有勇氣嫁給我,三個月就和我結婚(這些原本是不在我當年的計劃裡),而我們竟又等了一年後,才到馬來西亞公證結婚。 妳知道,如今妳又得再提起勇氣了嗎?嫁給這樣一個急重症醫師,就已經註定我會比妳先走了,我常在高壓下工作,壽命自會減少。儘管我已說過好多遍,但妳始終不信,今天我要吿訴妳,妳一定要相信:「正妹,我一生都感恩妳,因為妳總是體恤,合理化且原諒我一切不好的習氣,甚至我一直疏忽妳對我的等待和期望…… 妳等待:我們要有可愛的子女,我沒有給妳。 妳等待:和我坐渡輪遊玩世界,我沒有給妳。 妳期望:我睡覺時能安靜不吵,我沒有如此。 妳期望:可以常常陪妳吃早餐,我沒有如此。 妳卻如此:天天凖備好晩餐。 妳卻如此:常常打好精力湯。 妳卻如此:不埋怨電話找不到我,即使找到了,也都是不同護理人員接電話,因為我正替急重症病患急救中。 妳卻如此:半夜醒來蓋棉被、調空調,擔心我太熱、太冷,又起來趕蚊子。 想起我這一生,搶救很多急重症病患,甚至陪了很多別人的父母親離開人世,但我卻因人在海外,無法陪我僑居地的父母,見最後一面。正妹,我相信妳會是我在人世間看到的最後一個正妹,筆至此,我心底竟充滿了欣慰。臨終前,有正妹陪,哪個男人會說不幸福呢!正妹,妳要知道,死亡並不可怕,死神已經決定好何時帶我走了。請相信我,我是天天和死神在一起,決定病患生死的專家。我和死神,早已是生死至交的好朋友了,只是他有時候壞脾氣發作,會在病患死前,凌遲和延長無效的醫療,使得病患肉體殘破、痛苦萬分。我太了解狀況,已簽了「不施行心肺復甦術」,這是預防他壞脾氣發作時,最有效的對策。想到如今是正妹一個人在世間,我會不捨得的,若是有人願意對正妹好,代我繼續照顧正妹,我是不反對的。今天,我依舊沒有力氣說話,寫字也中斷好幾次,但我腦海裡,卻還記得我們常玩的遊戲:一邊在路邊走,一邊故意注視對方,直到我們其中一方害羞,受不了時才結束。我相信自己,會在腦海裡、在心中、在夢裡,甚至在另一個世界的角落,依然感性地凝望著妳。謝謝妳,正妹,我愛妳。 PS.此為黃軒醫師想像自己有一天,將離開人世前,寫給結髮妻子的一封信。 善終,不只是為我們摯愛的家人,更是為我們自己。有時候,難以放手或不願放下,讓病人離不開的,反而是家人。我們每個人都應該把死亡,當作一件人生大事。放棄急救,並不是放棄治療,而是在生命最後的關頭,不再讓生命,受盡人為的摧殘。一般人會準備好退休生活,準備好養老金等,卻都不會準備好自己的善終。真正的善終,應該不只是肉體痛楚的解決,還要包括心中的感受。例如,協助病患完成他的心願,讓他在最後的一段路上,有人陪伴、不孤單。 「好走」的關鍵是讓人「活到死」,而非「死著活」-陳曉蕾《香港好走》。 我有權,被當作一個活生生的人,直至死亡。 我有權,保持希望,雖然有機會改變。 我有權,接受帶來希望的照顧,雖然有機會改變。 我有權,用我自己的方法,表達我面對死亡的感受和情緒。 我有權,參與決定我的護理計劃。 我有權,期望得到持續的醫療及護理照顧,雖然治療目標已經由治癒變為紓緩。 我有權,不孤獨地死亡。 我有權,免於痛楚。 我有權,發問而得到真誠的回應。 我有權,維持我的個人意願,不被其他不同看法的人論斷。 我有權,接受人們關懷、敏感、有知識的照顧,這些人知道我的需要,亦會幫助我面對死亡,感到滿足。 我有權,期望我的遺體得到尊重。 這份「臨終患者人權書」(The Dying Person’s Bill of Rights)是美國韋恩州立大學(Wayne State University)護理系副教授Amelia Barbus在1975年主持工作坊時的集體創作,也是陳曉蕾《香港好走》開宗明義的提醒:每一個生病的人,不會、不該、也不能因病失去對身體的自主決定權。 一般人只學如何成為一個成功的人:工作、賺錢、買房、成家立業,沒有人會去想,當生病的時候,要怎麼去面對。當疾病來時,常措手不及,不但肉體上承受折磨,心理上也對死亡與未知,感到恐懼。有些人不免封閉自我、自怨自艾;有些人卻坦白告訴醫生「不要搞我,讓我舒舒服服吧」。每個人都希望自己的親人能戰勝病魔、好好活著,不願放棄任何一點希望。最慘的香港人,其實是有錢人,他們有能力住很好的醫院、獲得最好的照護,家人會一直安慰病患,不要想太多,有醫生在幫忙,不要談、也不要想,等好起來再說……。然而,病患終究會去世,沒來得及在生前好好討論葬禮、分配遺囑,徒留無法挽回的遺憾,甚至造成家族的意見分歧。 「活到死」,而非「死著活」,正是一個人能否好走的關鍵。二零一四年,溫蒂.蜜雪兒被診斷出罹患早發性失智症,她曾以為,人生就這樣戛然而止。然而,在與失智症共處的這些年裡,她成了暢銷書作家,瞭解到任何病症都有前、中、後期,臨終也是一樣。善終這件事,不該由別人替你做出決定。 二零一八年,埃絲特.拉姆斯—瓊斯(Esther Ramsay-Jones)與丈夫和兩個孩子一起去滑雪度假,但在度假期間,她的母親喬伊絲(Joyce),一位退休英語教師,出現了中風的初期症狀。當她和家人從法國趕回來時,醫生發現她的母親,已處於腦瘤末期。埃斯特是一名從事緩和照護的心理學家,儘管對這個家庭來說,她母親的診斷結果,和後來的預後,帶來很大的衝擊,但沒有人比埃絲特更適合替她母親安排善終。埃斯特回憶她母親的話:「我知道沒有我,你們依舊會繼續生活下去。」這顯示了母愛的強大與慷慨。埃斯特回憶說:「我的母親一直想盡可能長壽。我記得她去世後,爸爸在她的一隻鞋裡,發現一張紙條,上面寫著她想做的五件事,第三條是「活到八十五歲,見證每個人的成長。」埃斯特的母親很想一直活下去。她最初的作法是,只要不讓自己陷於一個更糟的局面,就盡可能接受治療。當腫瘤活體組織檢驗,證實是膠質母細胞瘤時,她不想動手術,因為這對她的行動和語言能力有很大的風險,作為一名退休英語教師,她的詞彙和語言表達能力,是非常重要的,但她還是接受化療,稍後還接受緩和性放射治療。不過,在治療十週之後,她發生了轉變:她變得更加堅忍,更加接受自己即將離世的事實,而且她不想讓所有人,陪她一起等待。人們在得知自己是癌末時,通常不會堅持最初的想法。埃絲特的母親,起初一定希望自己和家人都能盡可能地活著,她不想獨自留下丈夫一人。而且,如果時間充裕,她會一下子把所有事情都處理好。埃斯特說:「但媽媽沒有太多時間,因為她在診斷後的四個月內去世。她說她不想舉行葬禮,她想火化。在家中的後花園,有一棵桑樹,她想把骨灰灑在那棵樹的樹根。她希望在臨終時,只有她的直系親屬陪伴在身邊。她一直是姊妹中

2023-12-1017 min

La Experiencia De Ser TúPide Y Se Te Dará Por Esther Y Jerry Hicks-Episodio #8En este episodio le comparto uno de los libros más interesantes que he leído. Este libro escrito por Esther y Jerry Hicks te invita a que sueñes de nuevo y a que recuperes el control de tu vida. Brinda pasos y consejos para que la vida de tus sueños se haga realidad.

2023-11-3050 min

愛、生活、人生系列受寵、疼愛 Being Favored and Loved受寵、疼愛 Being Favored and Loved 舊約聖經<以斯帖記>:以斯帖是個孤兒。父母去世後,以斯帖被好心的堂兄末底改收留了。末底改年紀比她大很多,將她帶回家當女兒撫養<以斯帖記2: 5-7, 15>。一天,波斯帝國澤克西斯王擺設盛宴,以佳餚美酒,款待貴族群臣,席間,他召美麗的王后瓦實提前來。可是,瓦實提正於另一個地方為婦女設宴,不肯前來。這令澤克西斯王非常氣憤,感覺受到羞辱,就問謀臣該如何處罰王后。結果,瓦實提王后被廢。之後,國王的侍從就到全國各地,物色年輕貌美的處女,讓國王從中挑選一個做新王后。這時,末底改的堂妹以斯帖,已經從一個小女孩,長成婷婷玉立的少女了。長大後的以斯帖,是個美女,外表漂亮,惹人喜愛,但智慧以及謙卑的態度,沒有缺少。以斯帖發現,她被帶到一個完全陌生的世界,置身於很多少女當中,這些少女是從波斯帝國各地招聚來的。負責照管少女的,是叫希該的官員。接下來的一年裡,她們會接受許多美容護理,包括用香膏按摩身體<以斯帖記2: 8, 12>。這樣的環境和生活方式,很容易讓少女們過度關注自己的外表,助長她們的驕傲與競爭。以斯帖很低調,希該很喜歡她,對她愛護備至。聖經說:「凡看見以斯帖的人,都很喜愛她。」<以斯帖記2: 9, 15>。當以斯帖謁見國王的時候,她可以向國王索求她需要的東西,但是,除了希該提到的之外,以斯帖別無所求。在波斯宮廷裡,謙卑的精神,尤其難能可貴。聖經說:「國王愛以斯帖勝過愛其他少女。她在國王面前,得蒙恩寵,備受愛護。國王把后冠戴在她頭上,立她為王后,代替瓦實提」<以斯帖記2: 17>。 受寵 (Being Favored) 通常是指在特定的環境或場合中,得到特別的待遇或關注,這種待遇往往是基於個人的地位、功績或其他因素而給予的。例如,一個成功的企業家,在商業圈中是很有影響力的,因此,他會受到其他人的寵愛和重視。疼愛 (Being Loved) 是一種更加深厚的感情,出於對一個人的愛和關心,所給予的特殊關注和照顧。在舊約聖經<以斯帖記>中,以斯帖受國王的寵愛,末底改則是疼愛以斯帖。在這種關係中,疼愛是一種互相的感受,表現為彼此的關懷和愛護。寵愛是對某人特別關注,基於對對方的欣賞、喜愛和依賴,願意給超過尋常對待的愛護和照顧。疼愛是一種積極的情感體現,帶來溫暖和幸福,能夠尊重對方的需求和感受,不會過度保護,或干涉對方的自由,是以關懷和支持的方式,幫助對方成長和發展的。 受寵與疼愛,就是寵愛 (Love)。寵愛是一種積極的力量,可建立親密和持久的關係,與關懷、照顧、尊重和支持等連結。然而,要得到別人的寵愛,就要先寵愛自己 (Love Ourselves)。寵愛自己是一種態度,一種生活方式,一種以自己為出發點的角度,使自己心靈獲得滿足與健康,且不讓周圍的人擔心的表現。現在的我們,處於養尊處優的環境,看待事件,常常很多元。愛自己,就是要活得有尊嚴,很快樂。要愛自己的優點,也要愛自己缺點。要愛自己的脂肪,也要愛自己身體的每個毛孔。每天,我們都要和身體談戀愛,重視我們自己的身體,常常跟身體對話,愛自己身體的每個器官與內在。愛自己,就是要對自己好一點!在我們的生活中,常常有太多的事情要擔心:家庭、工作及各式各樣的責任等,我們因而總是常常忘記留點時間給自己。所以,寵愛自己,就是要讓自己睡飽一點,喝足一點,跟朋友去聚會,去旅行,去購物,去登山,上健身課程等。去做自己覺得很有趣的事,並享受做事時的每分每秒。 我們要相信寵愛(Believe in Love)。寵愛自己,才能得到別人的寵愛。我們一定要相信自己是被寵愛的。只要我們相信自己是被寵愛的,即使宇宙沒有的愛,都會被我們創造出來。被寵愛的力量,是非常強大的。當我們感受到別人對我們的愛與欣賞時,我們會感到自信、快樂和安心。被寵愛的感覺,會激發我們的動力,使我們更有信心地去追求自己的夢想和目標。被寵愛的力量,可以給我們帶來更多的機會和成功。因為人們會願意與他們欣賞和喜愛的人合作和交往,因而,我們會受到別人的青睞,增加我們的影響力,讓我們創造更多的機會和成功。然而,被寵愛的我們,也需要保持謙遜和感激,永遠感謝與記得支持我們的人,永遠保持真誠和誠實,永遠感激不盡。 Bible, The Old Testament, “The Book of Esther”: Esther’s birth name was Hadassah. She was of the tribe of Benjamin and lived during the time Israel was exiled. Tragically, Esther was orphaned at an early age. After her parents died, she was adopted by her cousin, named Mordecai. Mordecai loved Esther dearly and raised her well in the face of dreadful circumstances. Esther lived with Mordecai in Susa City under the rule of King Xerxes of Persia. For a full 180 days, the King displayed the vast wealth of his kingdom and the splendor and glory of his majesty (“Esther” 1:4-5). During the King’s banquet, he summoned his queen to show off her beauty to his guests, but she refused. King Xerxes was infuriated by Queen Vashti. Upon consulting the experts in law and justice, a royal decree was issued: “Let a search be made for beautiful young virgins for the King. Let the King appoint commissioners in every province of his realm to bring all these beautiful young women into the harem at the citadel of Susa. Let them be placed under the care of Hegai, the King’s eunuch, who is in charge of the women; and let beauty treatments be given to them. Then let the young woman who pleases the King be queen instead of Vashti” (“Esther” 2:2-4). Once the edict was declared, they started taking the young virgins. Esther was not only beautiful but a woman of honor. In his quest for a new queen, the King was dishonoring countless young women, stripping them of their virginity, and casting them aside to the rank of concubine. Although Esther had no control over what was happening to her, she took control of her responses with humility and grace. During the 12 months that Esther was put through the beauty treatments required, it was her character that gained the favor

2023-05-1216 min

RARE à l'écouteMaladie rare - Diagnostiquer une maladie de FabryBienvenue sur RARE à l'écoute, la chaîne de Podcast dédiée aux maladies rares.Pour ce cinquième épisode sur la maladie de Fabry, nous recevons le Dr Esther Noël, médecin interniste au sein des services de médecine interne du CHU de Strasbourg, et responsable du centre de compétences adulte de la maladie de Fabry à Strasbourg, sous l'égide de la filière G2M.Nous abordons aujourd'hui le diagnostic de la maladie de Fabry, les principaux symptômes de la maladie, la pose du diagnostic, les diagnostics différentiels à...

2023-03-1312 min

University of Minnesota PressCruisy, Sleepy, Melancholy: On filmmaker Tsai Ming-liangA critical figure in queer Sinophone cinema, Tsai Ming-liang is a major force in Taiwan cinema and global moving image art. A new book by Nicholas de Villiers, CRUISY, SLEEPY, MELANCHOLY, offers a fascinating, systematic method for analyzing the queerness of Tsai’s films and reveals striking connections between sexuality, space, and cinema. Here, the author is joined in conversation with Beth Tsai. Nicholas de Villiers is professor of English and film at the University of North Florida.Beth Tsai is visiting assistant professor of East Asian Lan...

2023-03-031h 20

Escape From Plan AEp. 400: NY GagTeen, Filip, and Chris celebrate episode #400 by discussing several of the major articles in NY Mag's week of Asian American-related articles, including the ones on so-called Asian American paranoia about violence and Asian American writers' fixation on hapas.

Join us on Patreon: www.patreon.com/planamag

Check out the new Plan A merchandise shop: planamag.com/shop/

TWITTER:

Filip (@filipgwriting)

Chris (@JesuInToast)

REFERENCED RESOURCES:

The New Politics of Asian American Hate by Esther Wang | NY Mag: https://nymag.com/intelligencer/article/stop-asian-hate-crimes-politics.html

The Mixed Asian Metaphor by Andrea Long Chu | NY Mag: https://www.vulture.com/2022/09/the-mixed-asian-metaphor.html

The...

2022-10-031h 16

例外状态 State of Exception舊事重提|尋找「香港性」:中港「合拍片」的優勢與困境舊事重提|尋找「香港性」:中港「合拍片」的優勢與困境

请大家在爱发电https://afdian.net/@lwztsoe上打赏支持我们!

詭譎子的课程链接:「邊緣與認同:華語語系文學與文化生產」

在大家都叫嚣着「香港电影已死」的时代里,不可否认的是,以往备受关注的港产片导演纷纷北上,与内地导演和制片公司合作拍摄商业电影或者主旋律电影。这样的「合拍片」甚至在内地的电影市场也占据了很大的比重。有学者指出,如今的主旋律电影,通过香港导演的加盟,将港片的打斗、枪战、警匪等元素结合进来,一定程度上摆脱了传统主旋律电影沉闷的叙事方式。与此同时,也有观点认为合拍片限制了香港导演的创作,更是香港电影的「堕落」。那么,合拍片究竟对中港来说是共赢还是所谓的「堕落」,对更广泛的华语语系电影的意义又是什么?在合拍片里,是否还能保留「香港性」,文化主体性又如何去平衡?在内地的审查制度下,创作的边界又在哪里?政治隐喻还能否大行其道?合拍片的未来又会是什么样的?

本期我们邀请到几位做电影研究的小伙伴一起聊一聊「合拍片」的前世今生与未来发展,并从学术的角度思考合拍片的利弊和对中港电影市场的影响。希望听众朋友们听完这一期讨论之后,再去看合拍片,会有不一样的感受和思考。

时间轴

2:38 定义合拍片

9:00 政策定义的合拍片和观众对合拍片的直观感受之间出现偏差

13:20 不用执着从合拍片里看到以往香港电影的「港味」,而是要以更包容的心态去看其中的「香港性」

15:23 香港导演将港片的类型元素融入主旋律电影,比如《红海行动》《湄公河行动》《长津湖》等,与以往主旋律电影的叙事和镜头等有何不同

21:50 合拍片发展的简要脉络

24:28 早期的合拍片和时代特征

34:50 合拍片是一个不可避免的趋势吗?

37:30 主旋律电影难以推向全球市场,香港电影行业的「拿来主义」 对合拍片的影响

40:18 香港新生代导演更关注「香港性」的本土议题,难以接棒合拍片市场,而内地团队已经学习并开始运用港产片的元素和技巧

47:31 合拍片反而刺激新一代香港本土电影对「本土性」议题的关注

50:30 合拍片模式和内地审查制度对香港导演创作的限制

59:20 合拍片中仍有香港导演在努力尝试引入「香港性」,包括政治隐喻

1:12:46 鲁晓鹏对中国/华语电影的跨国范式(Transnational Cinema Paradigm)的界定,以及合拍片对中国电影、香港电影呢、和更广义上的华语语系电影的意义

1:29:25 合拍片有利有弊,其优势在哪里

1:33:23 现在的香港本土电影,在海外找资金的难度在哪

1:39:14 合拍片的未来想象

本期主播:

梦楚

Warwick 大学文化政策研究MA,前财经记者,现努力做个文化撰稿人

本期嘉宾:

陈思宇

香港中文大學 中国研究MPhil,研究近十年的中国主旋律电影

若杉

香港大學 文化研究MA,四处流浪和创作的独立电影人

华旭

香港中文大學 文化研究MA,關注本土、混雜與邊緣中的權力運作

背景音乐:

Opening 《终身美丽》郑秀文+《不能承受的感动》郑秀文 粤语国语混剪(前者为《饮食男女》电影主题曲)

Ending 《最可爱的人》张靓颖 (《长津湖》电影主题曲)

书单&参考资料:

彭麗君:《黃昏未晚:後97香港電影》,香港:中文大學出版社,2018年。

黃宗儀:《中港新感覺:發展夢裡的情感政治》,台北:聯經,2020。

Victor Fan. Extraterritoriality: Locating Hong Kong Cinema and Media. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019.

Stephen Yiu-wai Chu, Main Melody Films: Hong Kong Directors in Mainland China. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022.(即将出版)

陳嘉銘:“志明與宗師——在北上和南下之間的香港電影合拍片”in 《感/觀日常:跨文化研究讀本》,香港:香港中文大學文化及宗教研究系&進一步多媒體有限公司,2014年。

黃愛玲(策劃):《今天文學雜誌》(2012年冬季號總99期:回歸十五年香港電影專輯),香港:中文大學出版社,2012年。

Cheung, Esther M. K, et al. A Companion to Hong Kong Cinema. John Wiley & Sons, Incorporated, 2015.

尹鴻, and 何美. "走向後合拍時代的華語電影:中國內地與香港電影的合作/合拍歷程." 傳播與社會學刊, no. 7 (2009): 傳播與社會學刊, 2009-01-01 (7).

張春曉&劉金平:《港影魔方:轉動文化的六個面向》,上海:復旦大學出版社,2020年。

2022-07-031h 51

Universo Underground / Electronic AnatomyElectronic Anatomy 018En nuestra decimoctava edición traemos para ti un set inspirado en Anjunadeep, un prodigioso sello discográfico, cúmulo del talento y producción de música Breaks, Progressive, Deep y Melodic House. Paralelo a Universo Underground 002, Electronic Anatomy 018 trae para ti música continua sin interrupciones, ideal para escuchar en la oficina, el coche, en el GYM o en la comodidad de tu casa. Hemos compilado y mezclado con gran esmero una serie de tracks que a lo largo de su fundación han marcado la escena underground.

Recuerda que cada viernes de quincena traemos un set...

2022-06-241h 02

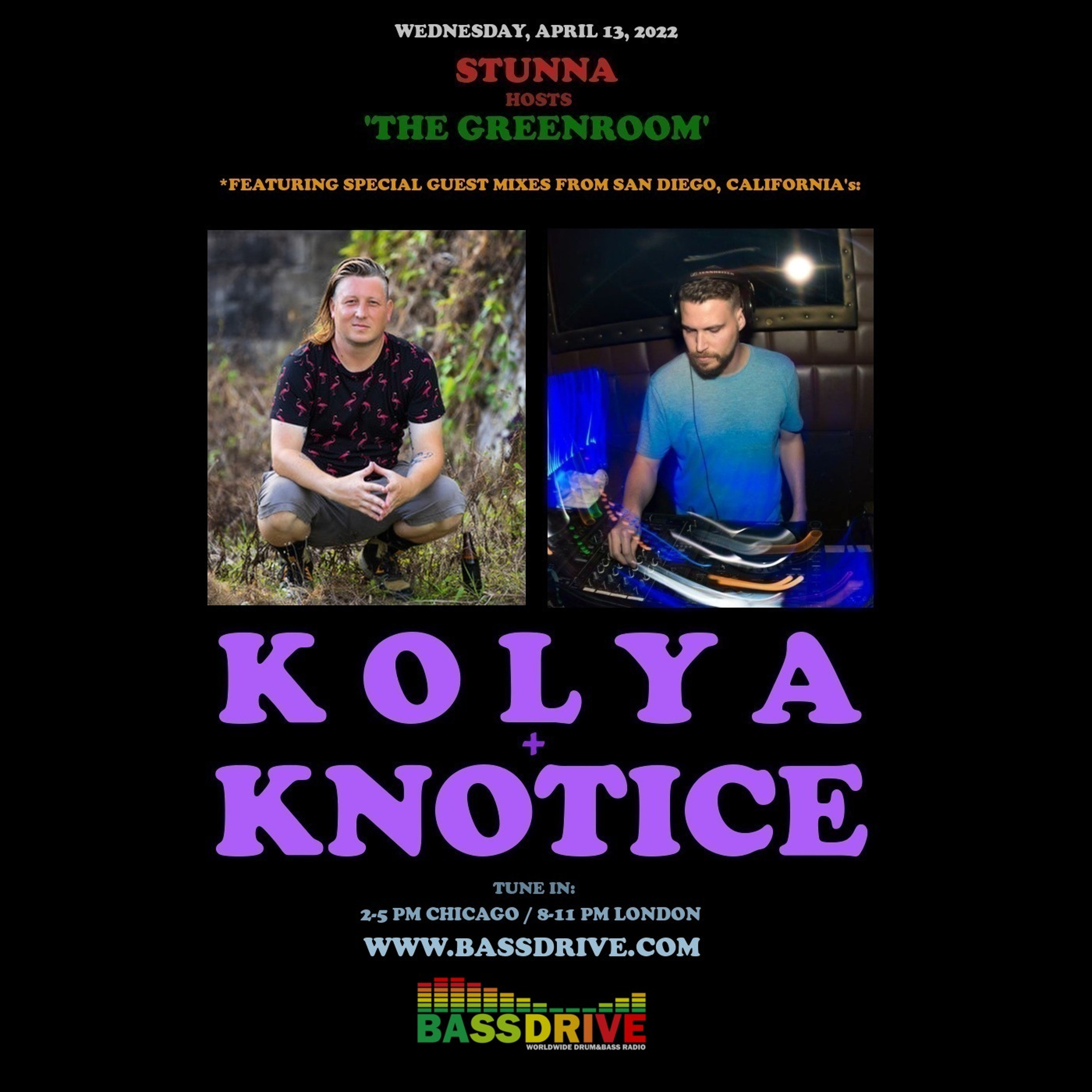

StunnaSTUNNA Hosts THE GREENROOM with KOLYA and KNOTICE Guest Mixes April 13 2022STUNNA

'THE GREENROOM'

APRIL 13, 2022

BASSDRIVE RADIO

TRACKLIST…….

• FUSION (VIGOROUS)

• SILVER (LOVESCENE feat FOX): LENZMAN REMIX

• THE MORE THINGS CHANGE (UPHONIX)

• LIKE THAT (FX909)

• WANT FALLEN (GREEKBOY)

• NIGHT + DAY (AVALON RAYS)

• FAR GONE (MAGE + TOKKOBANA)

• TOGETHER (DASH)

• CLOSER (nCAMARGO)

• FIFTH DEGREE (ATLANTIC CONNECTION)

• FOUL WORLD (JAYJAX)

• DUST + AGES (LAYTN): SILENCE GROOVE REMIX

• RAY OF LIGHT (SICKNOTE)

• SLAP ( BROOK )

• ARTIFICIAL (SUBDUKTION)

• SUGAR BEAR (STUNNA, CALCULON, DEPTH RANGE): STUNNA REMIX

KOLYA

Guest Mix

01. MANGO HI (CHU HI): DIGITAL REMIX

02. CHERRY HI (CHU HI)

03. SHOW ME (JUBEI + dBridge)

04. NEVER UNDERSTAND (FLACO)

05. REBORN (RAINFOREST + SCALE)

06. GAME OVER (DUB PHIZIX)

07. SKRRRRR (SAM BINGA + PARTICLE)

08. ABSOLUTE SCIENCE (SQUAKE)

09. DIME PIECE (STUNNA + CA...

2022-04-142h 59

南洋放送局Nanyang Radio Podcast專訪《親愛的博拉克.陳》策展人與藝術家專訪本集邀請到策展人朱峯誼、藝術家林怡君及姚睿蘭,聊聊「親愛的博拉克.陳」展覽以及參展作品〈搭訕的理由(加密貨幣版)〉與〈銅礦、金星、價值技術物〉。以最近十分熱門的區塊鏈技術及 NFT 藝術創作為主題,策展人試圖以親密的書信體帶出投資以外更多元的社會議題,如貨幣體系運作的本質、全球及地緣政治(目前唯二將加密貨幣法幣化都是位於「全球南方」)、人類與自然環境間的關係等。林怡君及姚睿蘭則是在這次的參展作品裡,思考及嘗試如何轉化複雜的社會現象及議題為藝術性創作,例如貨幣間的兌換價值差異,以及人類對於自然資源掌握及技術發展的神秘學連結和符號學考古等。(Guest: Chu Feng-yi, Yao Jui-land & Esther Lin; recorded by Compound Ears Studio)

2022-01-2247 min

例外状态 State of Exception第三十四期 寻找「香港性」:中港「合拍片」的态势与困境寻找「香港性」:中港「合拍片」的态势与困境

在大家都叫嚣着「香港电影已死」的时代里,不可否认的是,以往备受关注的港产片导演纷纷北上,与内地导演和制片公司合作拍摄商业电影或者主旋律电影。这样的「合拍片」甚至在内地的电影市场也占据了很大的比重。有学者指出,如今的主旋律电影,通过香港导演的加盟,将港片的打斗、枪战、警匪等元素结合进来,一定程度上摆脱了传统主旋律电影沉闷的叙事方式。与此同时,也有观点认为合拍片限制了香港导演的创作,更是香港电影的「堕落」。那么,合拍片究竟对中港来说是共赢还是所谓的「堕落」,对更广泛的华语语系电影的意义又是什么?在合拍片里,是否还能保留「香港性」,文化主体性又如何去平衡?在内地的审查制度下,创作的边界又在哪里?政治隐喻还能否大行其道?合拍片的未来又会是什么样的?

本期我们邀请到几位做电影研究的小伙伴一起聊一聊「合拍片」的前世今生与未来发展,并从学术的角度思考合拍片的利弊和对中港电影市场的影响。希望听众朋友们听完这一期讨论之后,再去看合拍片,会有不一样的感受和思考。

时间轴

2:38 定义合拍片

9:00 政策定义的合拍片和观众对合拍片的直观感受之间出现偏差

13:20 不用执着从合拍片里看到以往香港电影的「港味」,而是要以更包容的心态去看其中的「香港性」

15:23 香港导演将港片的类型元素融入主旋律电影,比如《红海行动》《湄公河行动》《长津湖》等,与以往主旋律电影的叙事和镜头等有何不同

21:50 合拍片发展的简要脉络

24:28 早期的合拍片和时代特征

34:50 合拍片是一个不可避免的趋势吗?

37:30 主旋律电影难以推向全球市场,香港电影行业的「拿来主义」 对合拍片的影响

40:18 香港新生代导演更关注「香港性」的本土议题,难以接棒合拍片市场,而内地团队已经学习并开始运用港产片的元素和技巧

47:31 合拍片反而刺激新一代香港本土电影对「本土性」议题的关注

50:30 合拍片模式和内地审查制度对香港导演创作的限制

59:20 合拍片中仍有香港导演在努力尝试引入「香港性」,包括政治隐喻

1:12:46 鲁晓鹏对中国/华语电影的跨国范式(Transnational Cinema Paradigm)的界定,以及合拍片对中国电影、香港电影呢、和更广义上的华语语系电影的意义

1:29:25 合拍片有利有弊,其优势在哪里

1:33:23 现在的香港本土电影,在海外找资金的难度在哪

1:39:14 合拍片的未来想象

本期主播:

梦楚

Warwick 大学文化政策研究MA,前财经记者,现努力做个文化撰稿人

本期嘉宾:

陈思宇

香港中文大學 中国研究MPhil,研究近十年的中国主旋律电影

若杉

香港大學 文化研究MA,四处流浪和创作的独立电影人

华旭

香港中文大學 文化研究MA,關注本土、混雜與邊緣中的權力運作

背景音乐:

Opening 《终身美丽》郑秀文+《不能承受的感动》郑秀文 粤语国语混剪(前者为《饮食男女》电影主题曲)

Ending 《最可爱的人》张靓颖 (《长津湖》电影主题曲)

剪辑:

梦楚&诡谲子

书单&参考资料:

彭麗君:《黃昏未晚:後97香港電影》,香港:中文大學出版社,2018年。

黃宗儀:《中港新感覺:發展夢裡的情感政治》,台北:聯經,2020。

Victor Fan. Extraterritoriality: Locating Hong Kong Cinema and Media. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019.

Stephen Yiu-wai Chu, Main Melody Films: Hong Kong Directors in Mainland China. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022.(即将出版)

陳嘉銘:“志明與宗師——在北上和南下之間的香港電影合拍片”in 《感/觀日常:跨文化研究讀本》,香港:香港中文大學文化及宗教研究系&進一步多媒體有限公司,2014年。

黃愛玲(策劃):《今天文學雜誌》(2012年冬季號總99期:回歸十五年香港電影專輯),香港:中文大學出版社,2012年。

Cheung, Esther M. K, et al. A Companion to Hong Kong Cinema. John Wiley & Sons, Incorporated, 2015.

尹鴻, and 何美. "走向後合拍時代的華語電影:中國內地與香港電影的合作/合拍歷程." 傳播與社會學刊, no. 7 (2009): 傳播與社會學刊, 2009-01-01 (7).

張春曉&劉金平:《港影魔方:轉動文化的六個面向》,上海:復旦大學出版社,2020年。

请大家在「爱发电」(https://afdian.net/@lwztsoe)上打赏支持我们!

2022-01-141h 51

Blog tôi viết, tôi tâm sự(30) Gà mờ đi làm - P3Sau 2 tuần vắng bóng, "chú gà" đã quay trở lại và mang trong mình một vài kinh nghiệm đắt giá sau một quãng thời gian làm việc.

Podcast này mình làm với mong muốn chia sẻ về những kinh nghiệm, lưu ý khi đi làm để cho mọi người đúc rút kinh nghiệm và tham khảo. Ngoài mong muốn đó thì mình không còn mong muốn nào khác.

Cuộc đời sẽ diễn ra không như những gì mình mon...

2021-10-2012 min

The Steebee Weebee ShowJenna Jimenez on The Steebee Weebee ShowJenna Jimenez joins The Steebee Weebee show for the 1st time!! We talk about: the different smells inside Bobby Lee's car, her introducing Gilbert to Tigerbelly, the OG podcast with her and Khalyla Kuhn, OCD rituals that I do in 3's, the talented and handsome-Steven Yeun, how she met Esther Povitsky, The Li-Ning(Moment lace-up sneakers), Kevin Bacon , and Jenna's friendship with his daughter-Sosie, her unique "fashion style", how she met Bobby & Khalyla, her setting Fashion Trends before they hit "popular culture", her natural deodorant-"Pit Stop", and much more !!!!Go to: https://www.youtube.com/steebeeweebee to watch.

2021-08-181h 05

The Steebee Weebee ShowEsther Ku on The Steebee Weebee ShowEsther Ku joins The Steebee Weebee Show for the 1st time!!We talk about: speaking Korean 101, her growing up in Chicago, how she got into playing the Oboe, Mr. Milligan at Rhodes Elementary School, smoking weed and performing comedy, her 1st experience eating weed brownies at a Super Bowl Party, Koreans having "Addictive" personalities, the eldest brother-Guddu in the movie: LION, dealing with family loss, First Class vs. Coach, buying her 1st car in Los Angeles, the popularity and acceptance of Korean entertainment in the last few years, in influence of K Pop and PSY, her upcoming "stand up" shows...

2021-07-161h 07

Poz Vibe Podcast#8 BEST MAMS SPEECH

As it’s Pride Week, we are blessing you with a double drop. This bonus episode features speeches made by Veda and Robbie at a special afternoon tea in The Mansion House hosted by The Lord Mayor, Hazel Chu. There’s also a special vox pop at the very end featuring past Poz Vibe guests so make sure you keep listening. It could bring a pozitive tear to your eye so watch out!

If you want to support the podcast, please make sure you subscribe wherever you listen so never miss an episode. Plus, don't...

2021-06-2521 min

The Steebee Weebee ShowAnnie Lederman on The Steebee Weebee ShowAnnie Lederman joins The Steebee Weebee Show for the 1st time!! We talk about: her new "hypnosis" sessions, meth heads, "Cluster Headaches", manifesting positive thinking-to get on Chelsea Lately, how she got into Stand Up Comedy in NY, her opening for Jim Norton, her experience performing at the: Just For Laughs Comedy Festival in Montreal, her new Covid Mask Merch, her experience doing Joe Rogan's Podcast, meeting Danny Devito, "Bombing" on stage, her relationship with Esther Povitsky, and much more !!!!Go to: https://www.youtube.com/steebeeweebee to watch.

More: Annie

https://www.instagram.com/annielederman

2021-04-231h 03

Tête-à-tête avec la science02 - Dr Olivier Drouin, sciences comportementales et systèmes de santéDans cet épisode, je reçois Dr Olivier Drouin, pédiatre et chercheur au CHU Sainte-Justine.

Dans cette discussion, nous abordons la réalité du double rôle de clinicien et chercheur, les projets de recherche actuels de Dr Drouin en lien avec la COVID-19, le domaine des sciences comportementales et bien plus !

Pour suivre Dr Drouin :

Twitter : https://twitter.com/olivierdrouinmd?lang=fr

Les quatre livres nommés par Dr Drouin à la fin de l'épisode :

Thinking, Fast and Slow par Daniel Kahneman

Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fi...

2021-04-221h 46

Prevailing Word - Kayode OdulajaPrevailing Word and Prophecy For Today - Sunday June 7th 2920.OH GOD, I NEED YOUR FAVOUR. PRAYER POINTS FOR TODAY FROM THE BOOK *"DANGEROUS PRAYERS FOR STUBBORN CASES"*

1. Oh God, I need your favour.

2. Oh God, in your mercy, favour me and my household.

3. Pray that wherever you turn from today, the favour of the Lord will speak you.

4. From today, oh God, let the spirit of favour come upon the work of my hands.

5. Call the name of Jesus three times and pray: oh God, turn my labour to favour this year.

6. Oh God, let the spirit of favour that singled out Esther froma among many virgins single me...

2020-06-0707 min

CHU on thoughtsEpisode 10 - ~SpOoOoOpY~ feat. Mikey & JaredEsther talks with Mikey and Jared about a few conspiracy theories that have been lingering in the air. Whether you are a believer or not, tune in to hear what they have to say about Bill Gates, Charlie and the Chocolate Factory, and paranormal activity!

2020-05-0846 min

CHU on thoughtsEpisode 9 - I Said This Was Part 2 But It Didn’t Turn Out to Be (feat. Mikey, Jared, & Irene)Esther IS BAAACCKKK after a month OOF, but better late than never! She talks with her friends Mikey, Jared, and Irene to talk about soulmates and other random stuff they rambled about that Esther doesn’t remember!

2020-05-0145 min

CHU on thoughtsEpisode 8 - The Boundaries King Speaks (feat. Jared)Esther is back with her highly passionate and excited friend Jared who wanted to talk about this topic of boundaries and dating, so let’s hear him out! Check out this very entertaining episode — perhaps another part will be coming soon...?

2020-03-2241 min

CHU on thoughtsEpisode 7 - The Newlyweds (???) Game (feat. Eliz and Claire)An episode with Esther’s long-time best friends Eliz and Claire, they have a friendly competition answering questions about the host herself. Tune in to see how well they know her and see how many questions you can answer!

2020-03-1343 min

CHU on thoughtsEpisode 6 - Dreams Come True (feat. Rebs and Irene)Another episode with Esther, Rebecca, and Irene about their dreams and passions as typical college students who have yet to embark on their adulting lives :’) Listen to them share a few of their goals and values as well as a little bit of food ASMR included LOL

2020-03-0633 min

CHU on thoughtsEpisode 5 - HOT (?) Takes (feat. Jared, Grace, Matt, and a little bit of Mikey)Esther is back with her friends Jared, Grace, Matt, and Mikey to discuss some hot takes and interesting shower thoughts that Jared came up with. You can laugh with them, at them, whatever floats your boat!!! Enjoy!

2020-02-2847 min

CHU on thoughtsEpisode 4 - The Best of Both Worlds (as a Korean-American) (feat. Rebs)Rebecca returns to talk about her experiences about growing up in America as a Korean featuring Esther! JK I’m just giving her a hard time LOL Here’s another episode of our attempt to discuss something of a little more depth (but it ended up with us rambling again haha what’s new)

2020-02-2153 min

CHU on thoughtsEpisode 3 - THIS or THAT????!?!! (feat. Irene)Esther is here with a NEW guest and good friend, Irene! In this episode, they discuss which option they like better: waffles or pancakes? breakfast, lunch, or dinner?? preparing their steak well- done or rare??? Listen to this episode to find our their preferences... and hear Esther’s obnoxious laughing!!! haha!

2020-02-1430 min

CHU on thoughtsEpisode 2 - ‘Cause We Jumpin’ and Poppin’.... (feat. Rebecca)Esther is back with Rebecca (yes, again) to talk about Esther’s guilty pleasure, their “gaming” adventures, and pranks they were involved in their childhood. Make sure to follow “CHU on thoughts” to listen to new episodes every Friday!

2020-02-0744 min

CHU on thoughtsEpisode 1 - Childhood (Traumatic) Memories (feat. Rebecca)Esther is here with her FIRST episode, featuring her cousin Rebecca! Listen to their chaotic conversation about their childhood from their first meeting to their favorite amusement park experience!

2020-01-3143 min 2020-01-3000 min

2020-01-3000 min

Once Upon A CrimeFugitives from Justice: Jesse James HollywoodA small time drug dealer kidnaps a rival's younger brother in order to settle a debt. The unfolding series of events would become one of California's most bizarre and tragic kidnapping cases on record and would even inspire an award-winning Hollywood movie. Resources: Jesse Katz for Los Angeles Magazine, "The Last Ride of Jesse James Hollywood", February 2002. Colby Frazier for Daily Sound, "Hollywood tells his story", June 24, 2009. Henry Chu and Solomon Moore for The Los Angeles Times, "Fugitive Kept Low Profile in Quiet Brazilian Beach Town", March 11, 2005. Chris Hansen for Dateline, "The Real Story Behind 'Alpha Dog', Jan 15, 2007. Tyler Hayden for Th...

2019-11-0548 min

MGP - The Mature Gamer PodcastEpisode 7 – Game Over?On this week’s show: Portal 2 Kingdoms of Amalur Dear Esther Chu Chu Rocket Move The Box Left 4 Dead Batman Arkham City Gran Turismo 5 Uncharted Golden Abyss Rayman Origins Breakout Boost+ Gridrunner Super Stardust Delta SSX FIFA Street Nexuiz FIFA Football God of War 3 Zen Pinball 3D Gotham City Imposters Battlefield 3 [...]

2012-03-132h 22

MGP - The Mature Gamer PodcastEpisode 7 – Game Over?On this week’s show: Portal 2 Kingdoms of Amalur Dear Esther Chu Chu Rocket Move The Box Left 4 Dead Batman Arkham City Gran Turismo 5 Uncharted Golden Abyss Rayman Origins Breakout Boost+ Gridrunner Super Stardust Delta SSX FIFA Street Nexuiz FIFA Football God of War 3 Zen Pinball 3D Gotham City Imposters Battlefield 3 [...]

2012-03-132h 22