Shows

Welterbe HallstattHallstatt – Wege des SalzesVom Tragen bis zur Rohrleitung

Friedrich Idam führt die Zuhörer durch die prähistorischen und mittelalterlichen Entwicklungen, die die Wirtschaftsaktivitäten in der Region prägten. Der historische Blick zurück zeigt, dass die Transportwege bereits in prähistorischer Zeit anspruchsvoll gestaltet waren. Der Transport innerhalb Hallstatts, die Rolle der Kerntragweiber des 18. Jahrhunderts sowie der Einfluss der Lokalwirtschaft werden anschaulich thematisiert. Auch die modernen Herausforderungen und technologischen Fortschritte im Salztransport, einschließlich der Soleleitung, finden ihren Platz. Die Episode bietet somit nicht nur eine informative Analyse, sondern vermittelt auch emotional nachvollziehbar die facettenreiche Geschichte der Salzwege in Hallstat...

2025-06-2713 min

Welterbe HallstattWelterbe – BedürfnisanstaltenVom Brunzwinkel zur Toilette

Der Kunsthistoriker Paul Mahringer spricht mit Friedrich Idam über gesellschaftliche Wandlungsprozesse, die an der Entwicklung öffentlicher Klosettanlagen ablesbar sind. Im Zuge der Großstadtwerdung der Welterbestätte Wien im 19. Jh. wurden auch die damals neuartigen Hygienevorstellungen baulich umgesetzt. Oberhalb des Kanalsystems wurde öffentlich zugängliche Bedürfnisanstalten errichtet.

Link zu der Bildersammlung von Brunzwinkeln

Literatur:

Peter Payer, Unentbehrliche Requisiten der Großstadt. Eine Kulturgeschichte der öffentlichen Bedürfnisanstalten von Wien. Wien: Löcker Verlag 2000.

Claudia Lingenhöl, Kleinbauten der Stadt Wien, Diplomarbeit TU-Wien, 2021.

2024-11-1528 min

Welterbe HallstattWelterbe – Wertekonflikte 02Bewahren vs. Verändern

Der Historiker Sebastian Daniel hat die Wortmeldungen in drei öffentlichen Diskussionsveranstaltungen in den Welterbestätten Regensburg, Augsburg und Hamburg detailliert analysiert. Dabei prallen die Werte wie das unveränderte Erhalten und des Anpassens des Bestandes an den Klimawandel aufeinander. Im Gespräch mit Friedrich Idam zeigt Sebastian Daniel interessante Lösungsansätze auf.

Downloadlink zur Studie von Sebastian Daniel auf Researchgate

2024-11-0121 min

Welterbe HallstattWelterbe – Wertekonflikte 01Bewahren vs. Verändern

Der Historiker Sebastian Daniel hat die Wortmeldungen in drei öffentlichen Diskussionsveranstaltungen in den Welterbestätten Regensburg, Augsburg und Hamburg detailliert analysiert. Dabei prallen die Werte wie das unveränderte Erhalten und des Anpassens des Bestandes an den Klimawandel aufeinander. Im Gespräch mit Friedrich Idam zeigt Sebastian Daniel interessante Lösungsansätze auf.

Downloadlink zur Studie von Sebastian Daniel auf Researchgate

2024-10-1825 min

Welterbe HallstattHallstatt – Hausindustrie T2Spinnen um zu überleben

Der Historiker Ernst Tipka erzählt im Gespräch mit Friedrich Idam von seinen spannenden Erkenntnissen über die Sozialstruktur im Salzkammergut zu Ende des 18. Jahrhunderts, die er durch intensives Quellenstudium gewonnen hat. Für die Linzer Wollzeugmanufaktur wurde auch in Hallstatt Garn gesponnen. Das Spinnmaterial wurde von weither importiert, da die Wolle der heimischen Schafe nicht die geforderte Qualität besaß. Im Rahmen dieser Hausindustrie konnten sich arbeitslose Jugendliche, vor allem aber die zahlreichen Witwen ihr Überleben sichern, da hat die soziale Versorgung zu dieser Zeit sehr mangelhaft war und im Salzkammergut große Armut herrschte

2024-08-0929 min

Welterbe HallstattHallstatt – Hausindustrie T1Spinnen um zu überleben

Der Historiker Ernst Tipka erzählt im Gespräch mit Friedrich Idam von seinen spannenden Erkenntnissen über die Sozialstruktur im Salzkammergut zu Ende des 18. Jahrhunderts, die er durch intensives Quellenstudium gewonnen hat. Für die Linzer Wollzeugmanufaktur wurde auch in Hallstatt Garn gesponnen. Das Spinnmaterial wurde von weither importiert, da die Wolle der heimischen Schafe nicht die geforderte Qualität besaß. Im Rahmen dieser Hausindustrie konnten sich arbeitslose Jugendliche, vor allem aber die zahlreichen Witwen ihr Überleben sichern, da hat die soziale Versorgung zu dieser Zeit sehr mangelhaft war und im Salzkammergut große Armut herrschte

2024-07-2629 min

Welterbe HallstattHallstatt – HTBLA Flugaufnahme um 1960 Teil 11Veränderte Umgebung

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Auf einer Flugaufnahme, die in den frühen 1960er Jahren entstanden ist, sind die baulichen Veränderungen in der Umgebung des Theorieg...

2023-06-0908 min

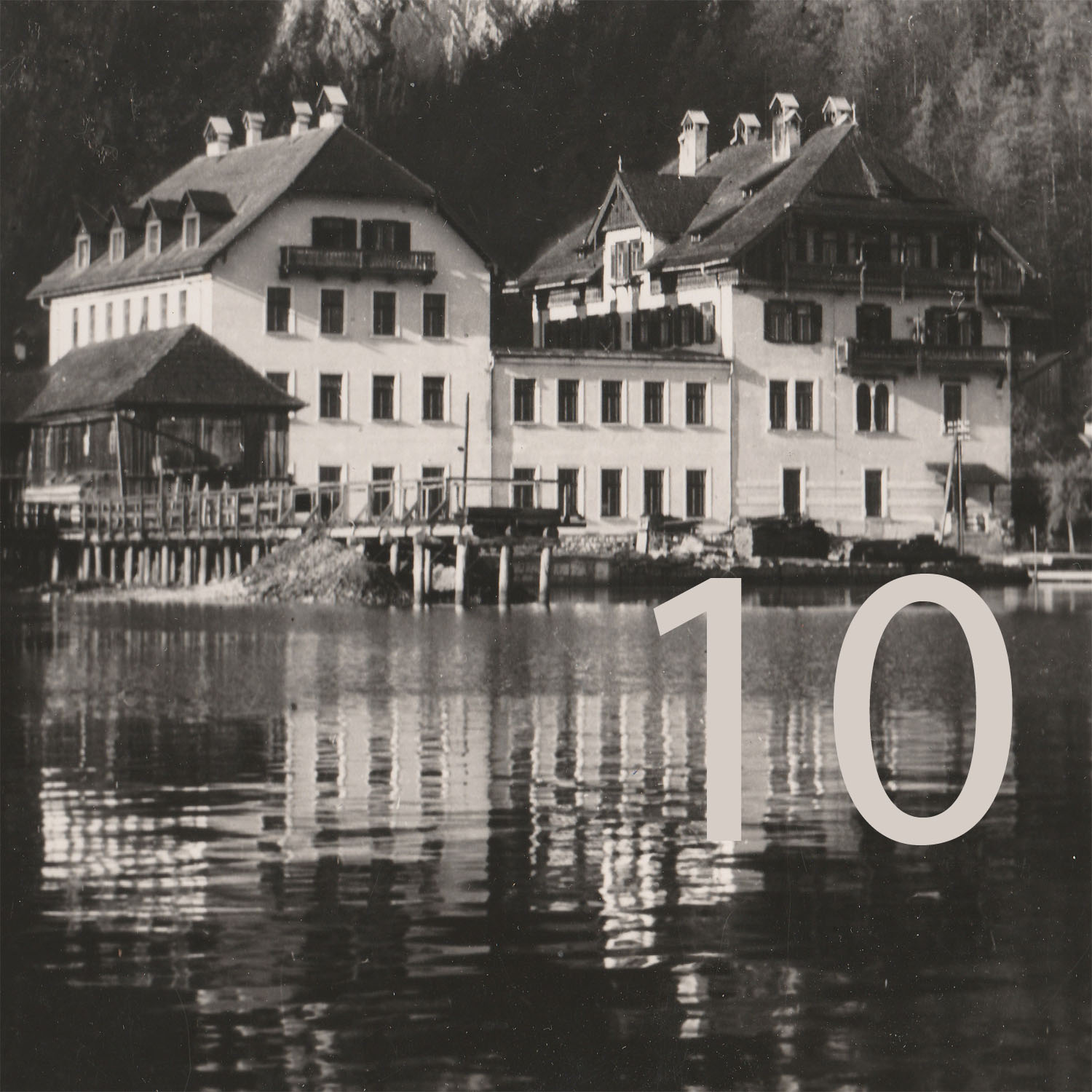

Welterbe HallstattHallstatt – HTBLA Seefassade um 1950 Teil 10Der "Hallstätter D-Zug"

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Zwischen den Jahren 1947 und 1952 wurde im Hallstätter Salzbergwerk der Erbstollen aufgefahren. Zum Abtransport des Ausbruchmaterials wurde die Grubenbahn über Tage bis...

2023-06-0216 min

Welterbe HallstattHallstatt – HTBLA Zubau 1941 Teil 9Ein Obstbaum im Schulhof

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Im Zuge der Umbauarbeiten Mitte der 1980er Jahre wurde auch ein zweigeschossiges Nebengebäude auf der Schulliegenschaft abgebrochen, das direkt an...

2023-05-2608 min

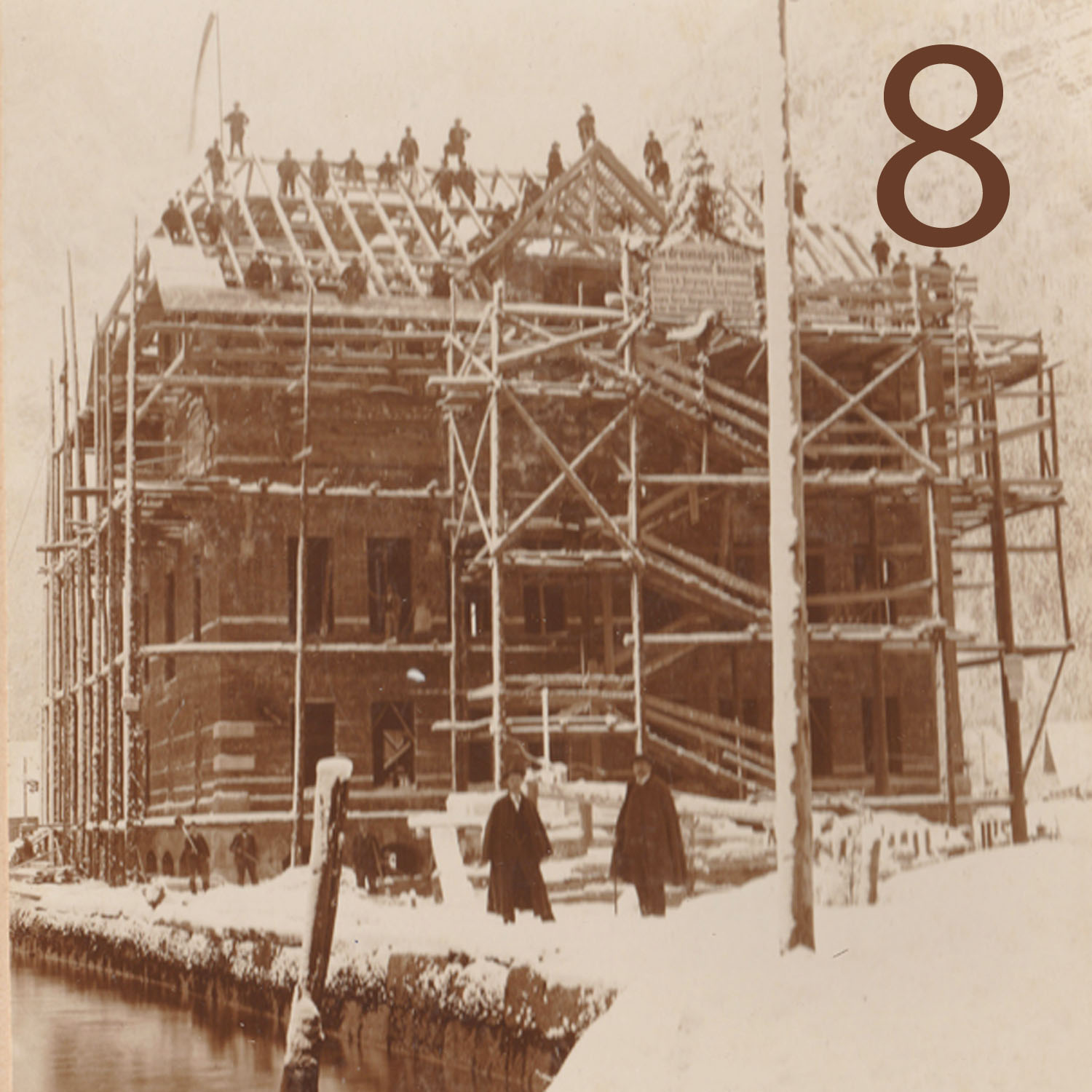

Welterbe HallstattHallstatt – HTBLA Zubau 1940 Teil 8Das Portal des Südtraktes

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Bis zur Mitte der 1980er Jahre war der Südtrakt des Theoriegebäudes der HTBLA Hallstatt durch ein eigenes Stie...

2023-05-1911 min

Welterbe HallstattHallstatt – HTBLA Zubau 1938-40 Teil 7Dachhaut und Verputzarbeiten

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Der Blick vom First des Südtrakt über die mit Teerpappe als Unterdach bereits in Dachdeckerarbeiten über die Waldbach Säge zur Waldba...

2023-05-1213 min

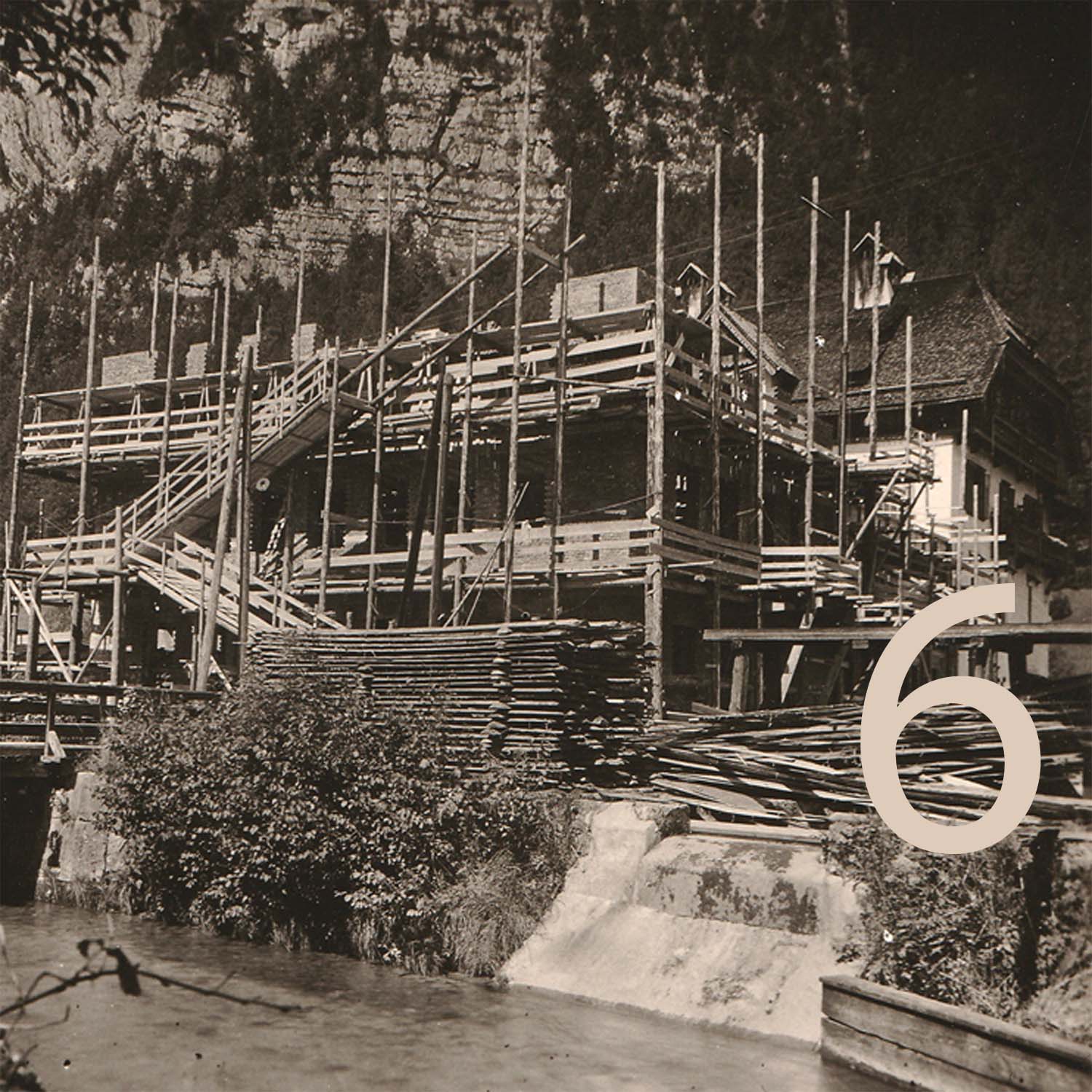

Welterbe HallstattHallstatt – HTBLA Zubau 1938-40 Teil 6Gerüste und Materialaufzug

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Zwischen 1904 und 1938 hatte sich die Gerüstbautechnik kaum verändert. Das Stangengerüst wird über eine zweiläufige Rampe erschlossen. Au...

2023-05-0514 min

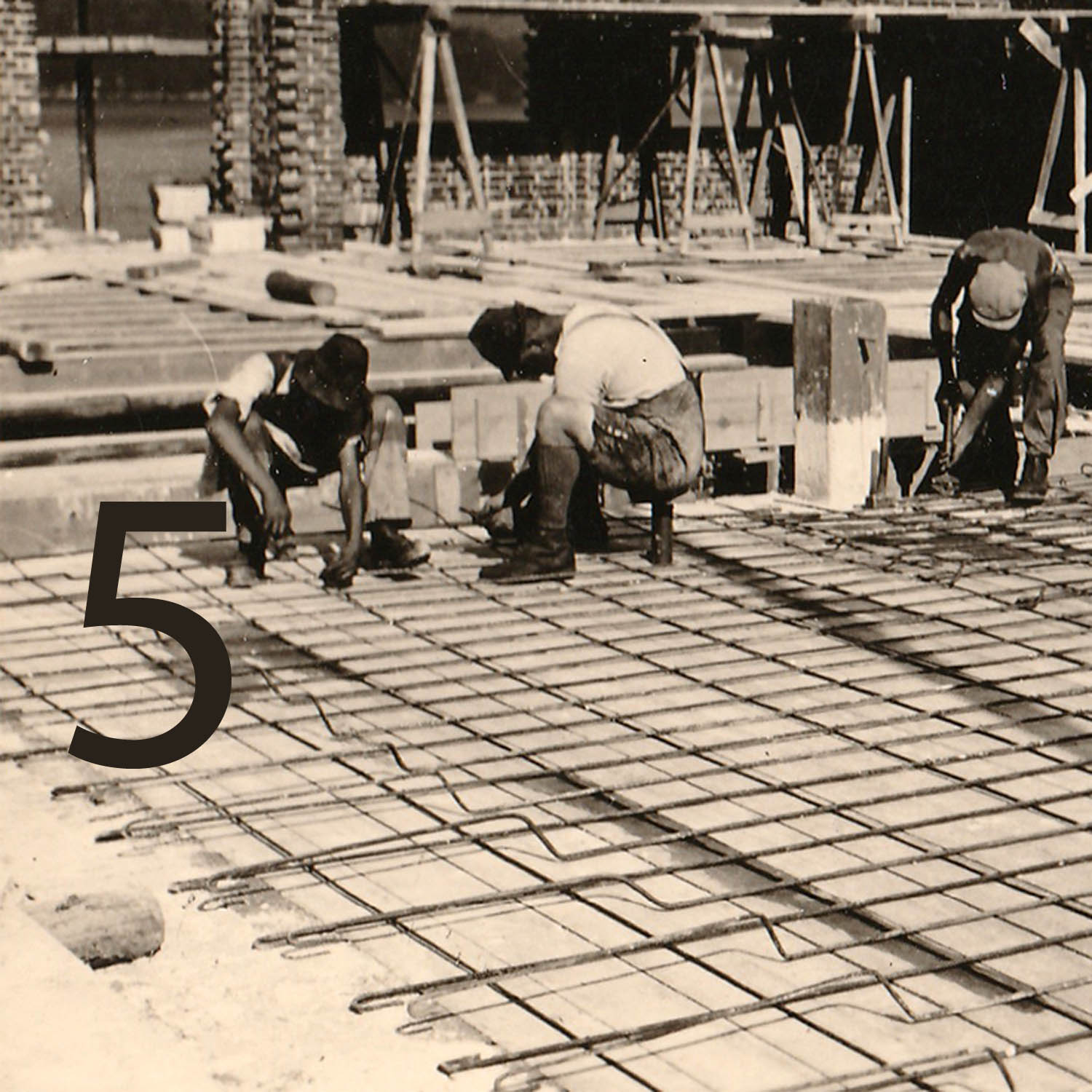

Welterbe HallstattHallstatt – HTBLA Zubau 1938-40 Teil 5Bewehrung der Eisenbetondecke

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts verdrängten betonierte Deckenkonstruktionen die traditionellen Holztramdecken. Waren beim Nordtrakt 1904/05 noch Holztramdecken Stand der Technik, so wurden 35...

2023-04-2814 min

Welterbe HallstattHallstatt – HTBLA Zubau 1938-40 Teil 4Baustelleneinrichtung und Sandgewinnung

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

In der oberen linken Bildecke ist ein große Holzboot, ein Mutzen zu erkennen, mit dem die Ziegel vom Salinenhafen Obertraun...

2023-04-2120 min

Welterbe HallstattHallstatt – HTBLA Zubau 1938-40 Teil 3Fundierungsarbeiten

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Auch unterhalb der Fundamente des Südtrakts wurden Holzpfähle (Piloten) in den instabilen Baugrund am Seeufer eingerammt. Die Rammgerüste scheinen mit denen vo...

2023-04-1414 min

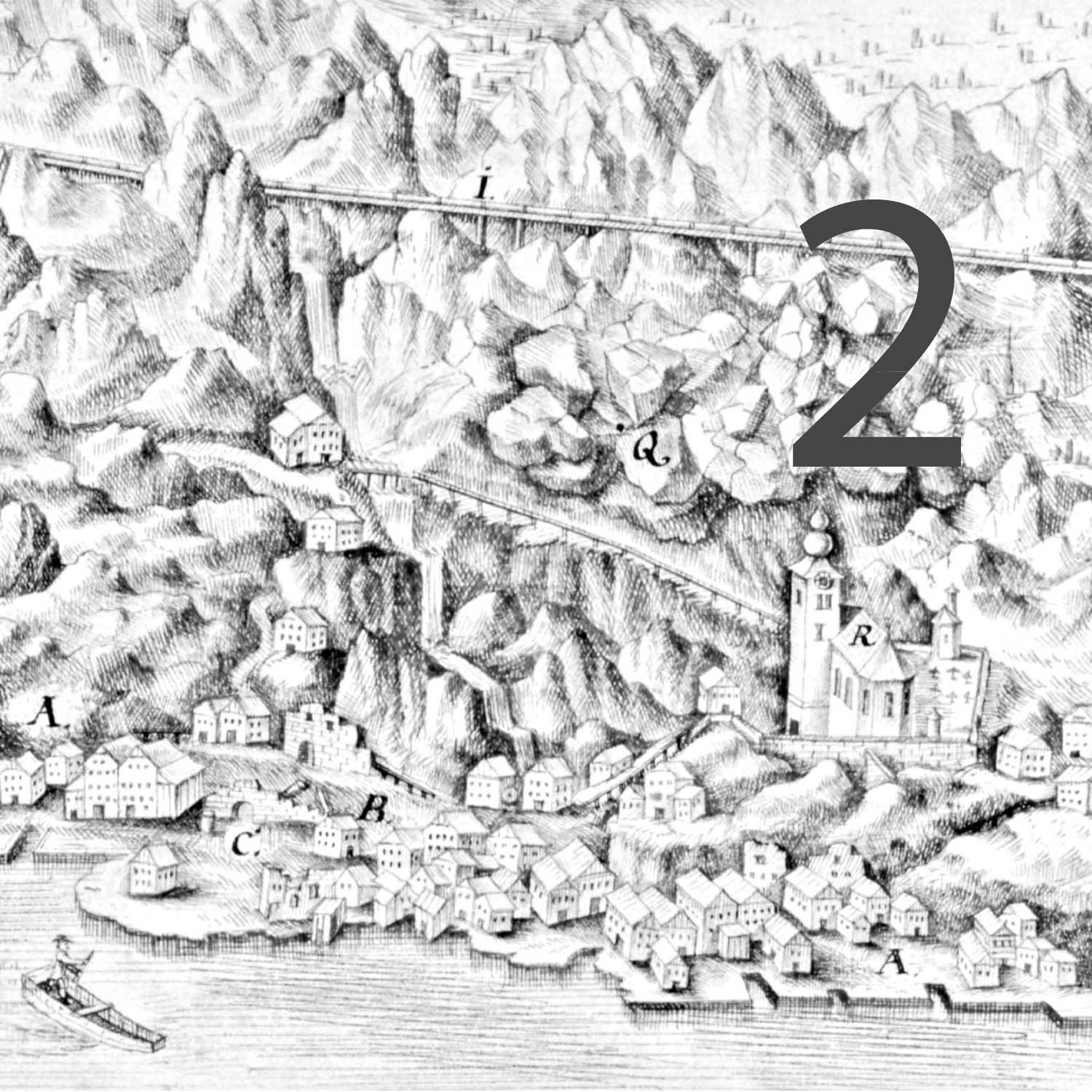

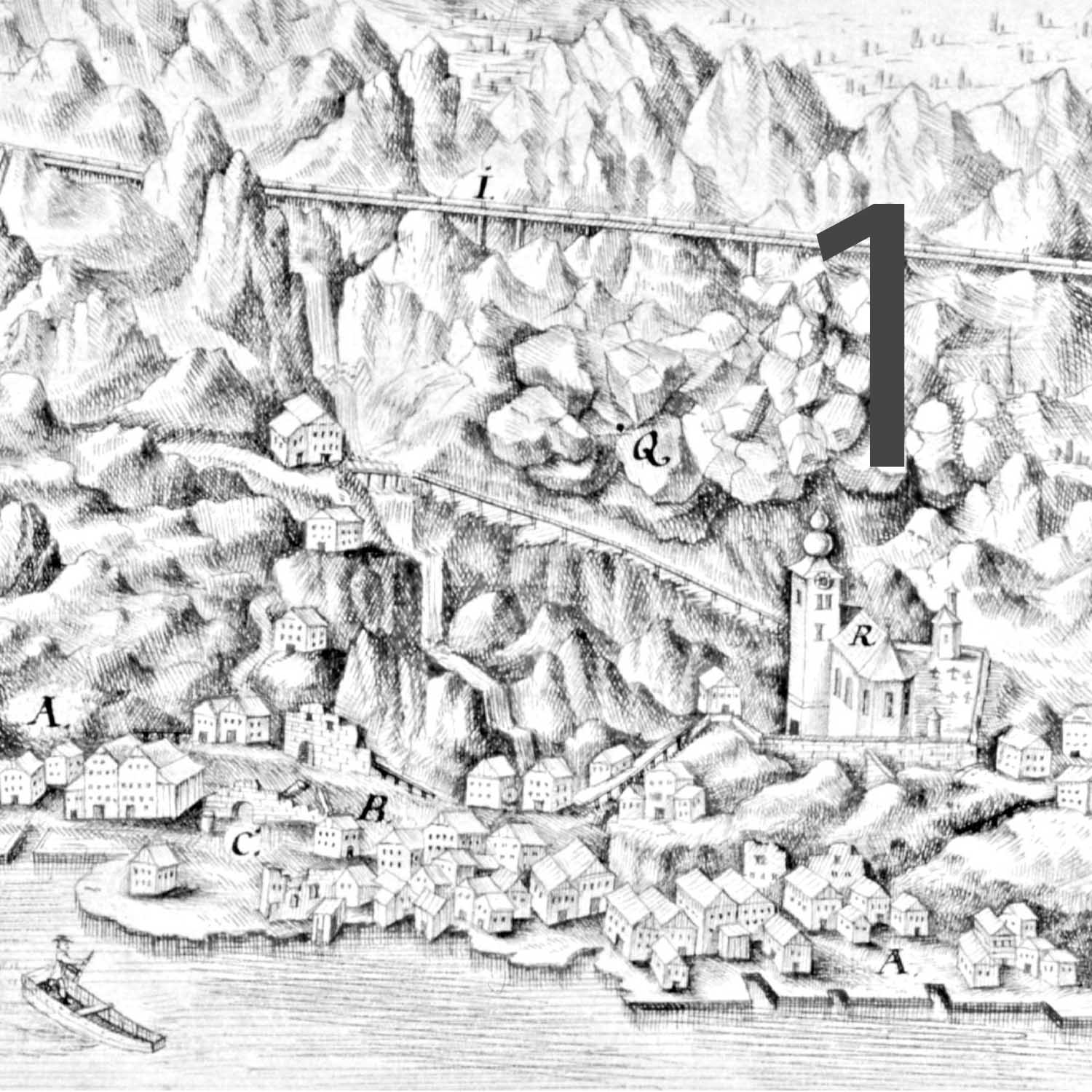

Welterbe HallstattHallstatt – HTBLA Zubau 1938-40 Teil 2Bauplatzentwicklung von 1807 bis 1938

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Auf der Troblwiese, nördlich der Waldbachmündung, standen um 1806 zwei salinarische "Bauholz-Vorrats-Stadeln". Heute befindet sich an dieser Stelle der Nordtrakt des Theoriegebä...

2023-04-0718 min

Welterbe HallstattHallstatt – HTBLA Zubau 1938-40 Teil 1Abbruch des Pfeilerstadels

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Die Fotografie, welche 1938 vom See aus aufgenommen worden ist, zeigt eine Südost - Ansicht des Nordtrakts des Theoriegebäudes, die Waldbac...

2023-03-3106 min

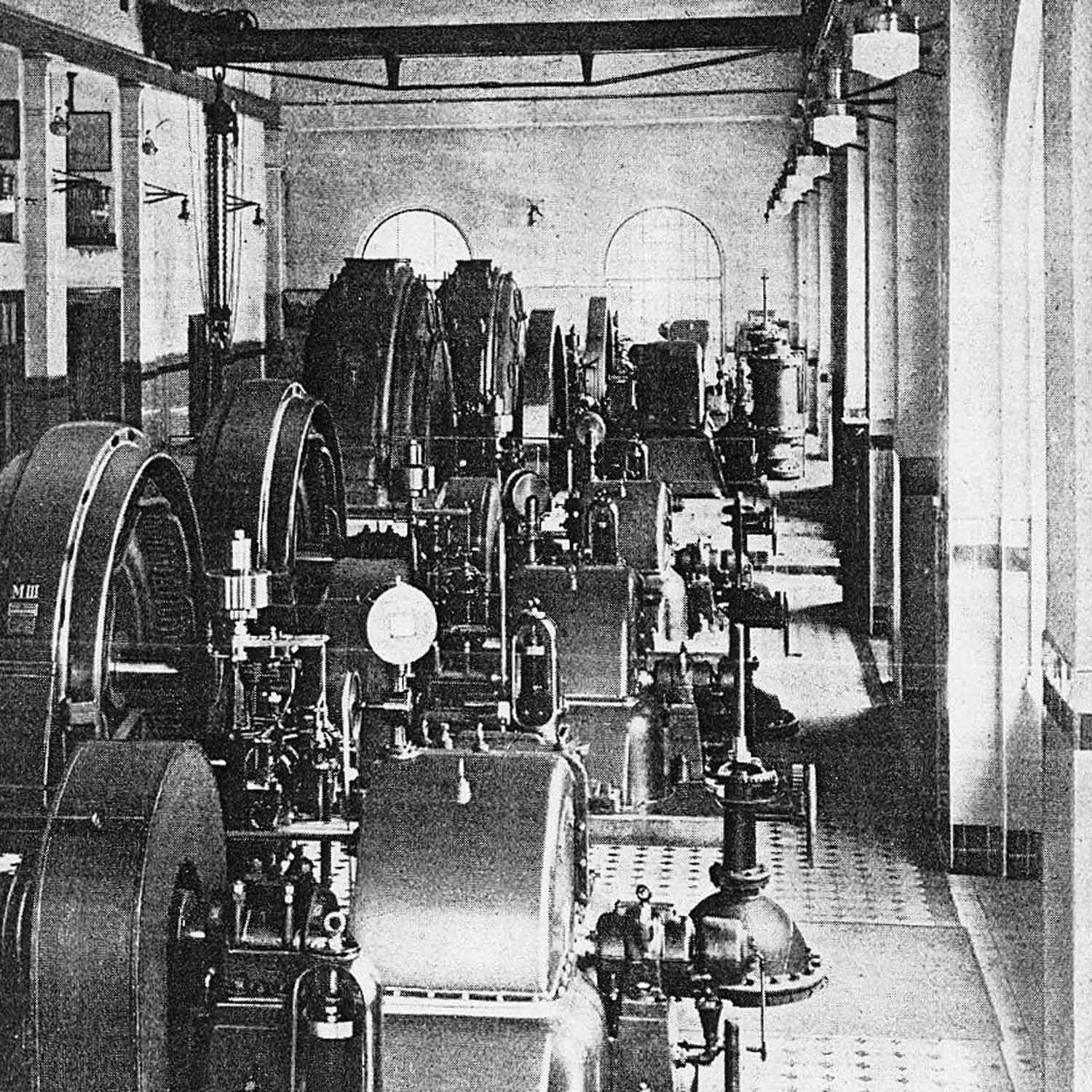

Welterbe HallstattHallstatt – HTBLA - MaschinenraumFrühe Holzbearbeitungsmaschinen

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Die Fotografie, welche Anfang der 1950er Jahre entstanden sein dürfte, zeigt den Maschinenraum, der bis Anfang der 1980er Jahre im Erdgesch...

2023-03-2409 min

Welterbe HallstattHallstatt – Höhere technische Bundeslehranstalt 9Eröffnung des Nordtrakts 1905

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Die beiden, sehr ähnlichen Fotografien, welche am frühen Nachmittag des 29. 10. 1905 entstanden sind, zeigen eine Südwestansicht des nunmehr fertiggestell...

2023-03-1713 min

Welterbe HallstattHallstatt – Höhere technische Bundeslehranstalt 8Bauarbeiterinnen und aristokratische Sommerfrische

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Die Fotografie, welche am 5. 11 1904 entstanden ist, zeigt die Nordfassade des halbfertigen Rohbaus des Nordtrakts des Theoriegebäudes. Neben zahlreichen bautechnis...

2023-03-1019 min

Welterbe HallstattHallstatt – Höhere technische Bundeslehranstalt 7Die Bildhauerklasse 1911

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Auf einer Fotografie, die auf ihrer Rückseite mit der Jahreszahl 1911 datiert ist, ist die Bildhauerei abgebildet. Dieser Werkstättenraum an der Nordwes...

2023-03-0312 min

Welterbe HallstattHallstatt – Höhere technische Bundeslehranstalt 6Das Theoriegebäude im Ortsgefüge

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper um dem dazwischenliegenden Verbindungstrakts er erweitert. An den Fotografien wie ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Die Fotografie, welche zwischen 1905 und 1937 entstanden ist, zeigt den fertiggestellten Bau des Nordtrakts des Theoriegebäudes an der Waldbach...

2023-02-2414 min

Welterbe HallstattHallstatt – Höhere technische Bundeslehranstalt 5Bau des Theoriegebäudes Nordtrakt Teil 5

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 nach Plänen des Architekten Richard Greiffenhagen errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper und den dazwischenliegenden Verbindungstrakt erweitert. An den Fotografien ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Der Pfettendachstuhl rezipiert in seinem Habitus die traditionelle Form des Krüppelwalmdachs, während kons...

2023-02-1719 min

Welterbe HallstattHallstatt – Höhere technische Bundeslehranstalt 4Bau des Theoriegebäudes Nordtrakt Teil 4

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 nach Plänen des Architekten Richard Greiffenhagen errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper und den dazwischenliegenden Verbindungstrakt erweitert. An den Fotografien ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Gewölbebögen und scheitrechte Bögen aus Vollziegeln fügen sich homogen in das...

2023-02-1017 min

Welterbe HallstattHallstatt – Höhere technische Bundeslehranstalt 3Bau des Theoriegebäudes Nordtrakt Teil 3

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 nach Plänen des Architekten Richard Greiffenhagen errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper und den dazwischenliegenden Verbindungstrakt erweitert. An den Fotografien ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Gewölbebögen, die auf Kalksteinquadern ruhen, spannen sich von Gründungspunkt zu Gründungspu...

2023-02-0318 min

Welterbe HallstattHallstatt – Höhere technische Bundeslehranstalt 2Bau des Theoriegebäudes Nordtrakt Teil 2

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 nach Plänen des Architekten Richard Greiffenhagen errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper und den dazwischenliegenden Verbindungstrakt erweitert. An den Fotografien ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Der schwierige Baugrund am Schuttkegel der Waldbachmündung erforderte eine aufwändige Fundierung. D...

2022-12-2316 min

Welterbe HallstattHallstatt – Höhere technische Bundeslehranstalt 1Bau des Theoriegebäudes Nordtrakt Teil 1

Friedrich Idam erzählt anhand einer Fotoserie aus dem Archiv der Hallstätter Schule die Baugeschichte des heutigen Theoriegebäudes an der Lahnstraße. Der nördliche Baukörper wurde zwischen 1904 und 1905 nach Plänen des Architekten Richard Greiffenhagen errichtet. In den Jahren 1938 - 1940 wurde das Gebäude um den südlichen Baukörper und den dazwischenliegenden Verbindungstrakt erweitert. An den Fotografien ist der Wandel der Bautechnik im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gut ablesbar.

Die Fotografie, welche vor 1904 entstanden ist, zeigt den späteren Bauplatz des Theoriegebäu...

2022-12-1611 min

Welterbe HallstattHallstatt – Geologische GefahrenMuren und Felsstürze

Die Wildbach- und Lawinenverbauung führt zur Zeit Schutzbauten im Bereich des prähistorischen Hallstätter Gräberfeldes aus. Im Gespräch mit Friedrich Idam erzählt Johann Ruhdorfer von der Zusammenarbeit von Archäologen und Baufirmen.

3-D Modell der Blockzimmerung

Die Radiosendung Der Archäonaut von Johann Ruhdorfer ist jeden 2. Donnerstag im Monat um 19 Uhr, die Wiederholung am darauffolgenden Freitag um 10 Uhr, im Freien Radio Salzkammergut zu hören. Die Sendungen sind über das Cultural Broadcasting Archive auch als podcast abrufbar.

2022-12-0208 min

Welterbe HallstattHallstatt – Prähistorische HolzfundeProbleme der Koservierung

Eine kürzlich ausgegrabene prähistorischen Blockzimmerung am Hallstätter Salzberg soll für die Nachwelt erhalten bleiben. Im Gespräch mit Friedrich Idam erklärt der Archäologe Johann Ruhdorfer die Problematik der Konservierung von Holzobjekten, die vor dem Ausgraben über Jahrtausende im Lehmboden überdauert haben.

3-D Modell der Blockzimmerung

Die Radiosendung Der Archäonaut von Johann Ruhdorfer ist jeden 2. Donnerstag im Monat um 19 Uhr, die Wiederholung am darauffolgenden Freitag um 10 Uhr, im Freien Radio Salzkammergut zu hören. Die Sendungen sind über das Cultural Broadcasting Archive auch als podcast abrufbar.

2022-11-2509 min

Welterbe HallstattHallstatt – Prähistorische Bauwerks-AbdichtungenLehm und Moos

Eine kürzlich ausgegrabene prähistorischen Blockzimmerung am Hallstätter Salzberg ist mit Lehm und Moos abgedichtet. Im Gespräch mit Friedrich Idam erklärt der Archäologe Johann Ruhdorfer die Fundsituation und spekuliert über die botanische Art des verwendeten Mooses.

3-D Modell der Blockzimmerung

Weiterführende Informationen zu Tormoos (Sphagnum) im Bauwesen

Die Radiosendung Der Archäonaut von Johann Ruhdorfer ist jeden 2. Donnerstag im Monat um 19 Uhr, die Wiederholung am darauffolgenden Freitag um 10 Uhr, im Freien Radio Salzkammergut zu hören.

2022-11-1804 min

Welterbe HallstattHallstatt – Prähistorische BlockbautenArchäologie am Salzberg

Die Funktion einer hervorragend erhaltenen, doppelwandigen prähistorischen Blockzimmerung ist immer noch unklar. Im Gespräch mit Friedrich Idam erklärt der Archäologe Johann Ruhdorfer die Fundsituation und spekuliert über mögliche Verwendungen dieses beeindruckenden Bauwerks aus der Bronzezeit.

3-D Modell der Blockzimmerung

Die Radiosendung Der Archäonaut von Johann Ruhdorfer ist jeden 2. Donnerstag im Monat um 19 Uhr, die Wiederholung am darauffolgenden Freitag um 10 Uhr, im Freien Radio Salzkammergut zu hören.

2022-11-1109 min

Welterbe HallstattWelterbeForm und Inhalt

Sowohl das Welterbe Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut als auch das Welterbe der Altstadt von Salzburg zählt weltweit zum Besten, was nach einem jahrhundertelangen Ausleseprozess übrig geblieben ist. Über die materiellen Substanz hinaus steckt im immateriellen Kulturerbe das Wissen und die Fertigkeiten mit einfachen Mitteln Herausragendes vom großer Dauerhaftigkeit zu schaffen. Kurt Luger von der Universität Salzburg und Arthur Schindelegger von der TU Wien diskutieren mit Friedrich Idam über Substanz und Möglichkeiten des Welterbes.

Links zu weiterführenden Informationen über Steinmauern, Kalktechnik, terrassierte Hänge, mittlere Technologien und die Hallstätter Parkterrasse.

2022-07-2238 min

Welterbe HallstattHallstatt Bemalte TotenschädelZweitbestattung im Beinhaus

In Hallstatt wurden bis Mitte der 1980er Jahre, die Gebeine der Verstorbenen nach etwa 10-15 Jahren exhumiert, und dann im Beinhaus unter der Michaelikirche zweitbestattet. Dabei wurden die Schädel mit Pflanzenmustern verziert und die Namen sowie die Geburts- und Sterbedaten aufgemalt. Dieser Brauch war in Süddeutschen Raum zumindest während der Barockzeit weit verbreitet, kam aber im 19. Jahrhundert außer Gebrauch. In Hallstatt aber, wo der Platz sehr eng ist und eine Friedhofserweiterung nicht möglich war, hielt sich diese Form der Zweitbestattung bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Der Autor dieses Podcasts, Friedrich Idam, übte al...

2022-06-2444 min

Welterbe HallstattHallstatt - BebauungsstrukturenAnpassung an die Topologie

Die Bebauungsstruktur der einzelnen Ortsteile von Hallstatt ist stark durch die Topologie der Landschaft geprägt. Während der Ortskern, der auf einem flachen Schuttkegel gegründet ist, geometrische Bebauungsmuster aufweist, sind die Ortsteile "Hallberg" und "Im Römischen" auf steilen Felsterrassen förmlich aufeinandergestapelt.

Literatur zum Thema finden Sie auf meiner website www.idam.at

2022-05-2710 min

Welterbe HallstattHallstatt Kreuzwegkapelle IV - KreuztragungJesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat

Zur Hallstätter Kalvarienberganlage welche zu Beginn des 18. Jahrhunderts errichtet wurde, gehören auch vier Kapellen, in denen die ersten vier schmerzhaften Geheimnisse des Rosenkranzgebets mit vollplastisch und lebensgroß ausgeführten, polychrom gefassten Holzskulpturen dargestellt sind. Der Kreuzweg beginnt beim Benefizium mit der Ölbergkapelle setzt sich mit der Geißelungsszene und der Dornenkrönung fort und endet in der Kalvarienbergkirche wo das fünfte schmerzhafte Geheimnis, die Kreuzigungsszene, thematisiert ist.

Die vierte Kapelle des Hallstätter Kalvarienbergs, in der die Kreuztragung dargestellt ist, nimmt eine Sonderstellung ein. Sowohl von ihrer Posi...

2022-05-1305 min

Welterbe HallstattHallstatt Kreuzwegkapelle III - DornenkrönungJesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist

Zur Hallstätter Kalvarienberganlage welche zu Beginn des 18. Jahrhunderts errichtet wurde, gehören auch vier Kapellen, in denen die ersten vier schmerzhaften Geheimnisse des Rosenkranzgebets mit vollplastisch und lebensgroß ausgeführten, polychrom gefassten Holzskulpturen dargestellt sind. Der Kreuzweg beginnt beim Benefizium mit der Ölbergkapelle setzt sich mit der Geißelungsszene fort und endet in der Kalvarienbergkirche wo das fünfte schmerzhafte Geheimnis, die Kreuzigungsszene, thematisiert ist.

Die dritte Kapelle, in der die Dornenkrönung dargestellt ist besteht wiederum aus einem Baukörper der auf einem achteckigen Grundriss e...

2022-05-0604 min

Welterbe HallstattHallstatt Kreuzwegkapelle II - GeißelungJesus, der für uns gegeißelt worden ist

Zur Hallstätter Kalvarienberganlage welche zu Beginn des 18. Jahrhunderts errichtet wurde, gehören auch vier Kapellen, in denen die ersten vier schmerzhaften Geheimnisse des Rosenkranzgebets mit vollplastisch und lebensgroß ausgeführten, polychrom gefassten Holzskulpturen dargestellt sind. Der Kreuzweg beginnt beim Benefizium mit der Ölbergkapelle und endet in der Kalvarienbergkirche wo das fünfte schmerzhafte Geheimnis, die Kreuzigungsszene, thematisiert ist. Die zweite Kapelle besteht aus einem zylindrischen Baukörper mit einem schindelgedeckten Zwiebeldach. Im Traufbereich leitet ein ein glatt verputztes Kehlgesimse zur, im Horizontalschnitt achteckigen Dachkonstruktion über. Auch die übrigen Architekturelemente, Pilaster mi...

2022-04-2908 min

Welterbe HallstattHallstatt Kreuzwegkapelle I - ÖlbergJesus, der für uns Blut geschwitzt hat

Zur Hallstätter Kalvarienberganlage welche zu Beginn des 18. Jahrhunderts errichtet wurde, gehören auch vier Kapellen, in denen die ersten vier schmerzhaften Geheimnisse des Rosenkranzgebets mit vollplastisch und lebensgroß ausgeführten, polychrom gefassten Holzskulpturen dargestellt sind. Der Kreuzweg beginnt beim Benefizium und endet in der Kalvarienbergkirche wo das fünfte schmerzhafte Geheimnis, die Kreuzigungsszene, thematisiert ist. Die erste Kapelle besteht aus einem oktogonalen Baukörper mit schindelgedecktem Zwiebeldach. Die Wandfächen ziehen mit leichtem Anlauf nach oben, wo im Traufbereich ein glatt verputztes Kehlgesimse zur Dachkonstruktion überleitet. Auch die übrigen Architekturelemente, Eckpilaste...

2022-04-2209 min

Welterbe HallstattHallstatt KreuzwegkapellenStationen des Gebets

Der Kreuzweg beginnt beim Benefizium und zeigt in der Reihenfolge des Gebets Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat, Jesus, der für uns gegeißelt worden ist, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist und Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. In der Kalvarienbergkirche, dem Endpunkt des Kreuzweges, ist das fünfte schmerzhafte Geheimnisse, die Kreuzigungsszene, thematisiert.

Näher Informationen zu Holzschindeln

2022-04-1508 min

Welterbe HallstattMischmauerwerkWände aus Abfallmaterial

Erst mit der industriellen Produktion im 19. Jahrhundert stehen normierte, billige Ziegel für einheitliche Wandkonstruktionen zur Verfügung. Davor war es durchaus üblich aus unterschiedlichen, zum Teil auch organischen Materialien, Abbruchmaterial und Bauabfällen Mischmauerwerk herzustellen. Im Welterbegebiet Hallstatt - Dachstein/Salzkammergut wurden auch die Bruchstücke zylindrischer "Pfannsteher" als Mauerziegelwiederverwendet.

Links zu Episoden über Trockenmauerwerk, Steinebrechen, Wände aus Stein und Schottergewinnung

2022-04-0809 min

Welterbe HallstattWände aus Steinhistorische Wandkonstruktionen

Im Bereich der Almen des Welterbegebiets Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut finden sich noch Mauern, welche ohne Zuhilfenahme von Mörtel zusammengefügt sind. Dieses Trockenmauerwerk, gilt als die hohe Schule der Maurerkunst und benötigen keine Fundamente, da es in der Lage ist, die Frostbewegungen des Bodens zu übernehmen ohne dabei ihr Gefüge zu verlieren. Für mörtelgebundenes Mauerwerk gibt es in Hallstatt seit der Römerzeit Belege, wobei als Bindemittel in erster Linie Kalk zum Einsatz kam.

Links zu Episoden über Trockenmauerwerk, Steinebrechen, Torfmoos und Schottergewinnung

2022-04-0119 min

Welterbe HallstattHallstatt SpitalAltenfürsorge ab der frühen Neuzeit

Der Begriff "Spital" bezeichnete vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert eine Versorgungsanstalt, in der die armen, nicht mehr arbeitsfähigen Berg- und Pfannhausarbeiter sowie deren hilfsbedürftigen Witwen und Waisen untergebracht und versorgt wurden. Das frühneuzeitliche Spitalsgebäude stand an der südlichen Seite des Marktplatzes und fiel Marktbrand von 1750, der in dessen unmittelbarer Nähe ausgebrochen war, vollständig zum Opfer. Beim Wiederaufbau von Hallstatt nach 1750 hatten die unmittelbar für die Salzproduktion erforderlichen Anlagen, die nun im Ortsteil Lahn errichtet wurden, Priorität. Der erst 1770 begonnene und 1772 fertiggestellte eingeschoßige Neubau des S...

2022-03-2510 min

Welterbe HallstattDächer aus HolzSchindel und Dachbretter

Eine der urtümlichsten Arten der Holzbearbeitung ist das Spalten des Stammes in seiner Längsrichtung. Wie archäologische Funde belegen, wurden in Hallstatt bereits zur Bronzezeit Holzschindeln hergestellt. Wenn ein Dachdeckungsmaterial über einen Zeitraum von mehr als 3000 Jahren nahezu unverändert geblieben ist, muss es eine hohen Optimierungsgrad besitzen. Wegen der hohen Anschaffungskosten und der im Vergleich zu Metalldeckungen geringen Brandbeständigkeit und geringeren Lebensdauer geraten die Holzdeckungen im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut zunehmend außer Gebrauch.

Den Fachartikel zur Problematik hinterlüfteter Holzdächer und weiterführende Informationen finden Sie auf meiner website www.idam.a

2022-03-1814 min

Welterbe HallstattServituteHolzbezug als Siedlungsanreiz

Um Salzarbeiter in das karge Salzkammergut zu locken, wurden ab dem 14. Jahrhundert Holzbezugsrechte, sogenannte Servitute, vergeben. Diese Rechte sind grundbücherlich jeweils mit einem Haus verknüpft und seit Jahrhunderten in Rechtskraft geblieben. Die Bezugsmengen sind bedarfsorientiert und die Holzernte wir von forstlichen Fachpersonal kontrolliert, womit eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen sichergestellt ist.

2022-03-1113 min

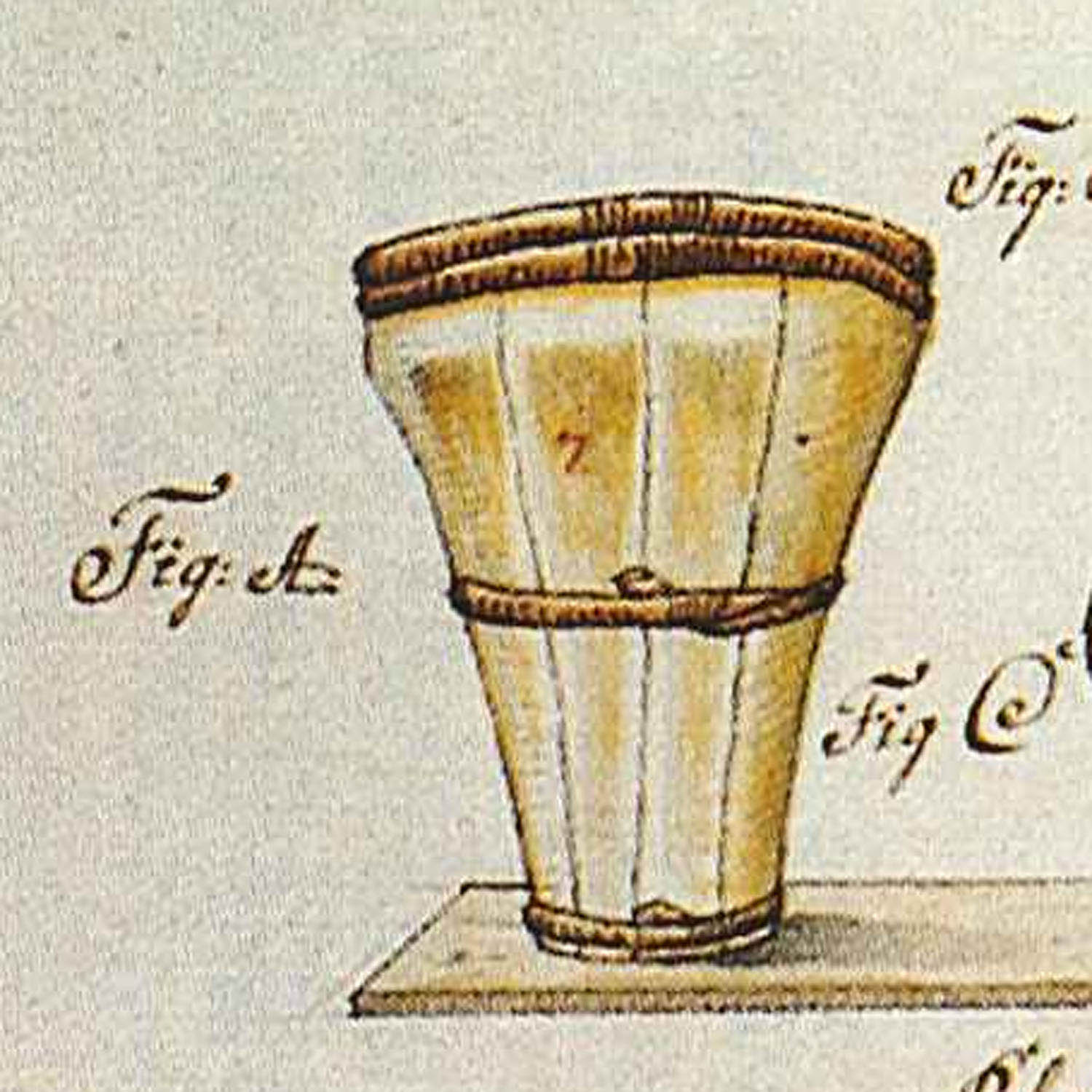

Welterbe HallstattKüfelEine Salzverpackung aus Holz

Die Haselnusssträucher am Hallberg in Hallstatt sind die letzten Zeugnisse der Massenproduktion von hölzernen Salzverpackungen, den sogenannten "Küfeln". Die Fassreifen der Küfel wurden aus Haselnusszweigen wurden hergestellt. In diesen Küfeln wurde zum Teil bis ins 19. Jahrhundert hinein das Salz verpackt und ausgeliefert. Obwohl Hunderttausende dieser Küfel jährlich erzeugt worden sind, ist dieser, ausschließlich aus Holz gefertigten historische Einwegverpackung kein einziges Exemplar mehr im Original erhalten geblieben.

2022-03-0409 min

Welterbe HallstattHallstatt BenefiziumEin geschlossener Garten

Der barocke Sommersitz mit eingefriedetem Garten wurde in den Jahren 1699 - 1700 errichtet und im Zuge der Gegenreformation bereits 1713 als Benefiziat gestiftet. Das zweigeschoßige Wohngebäude ist über einem Rechteckgrundriss errichtet und mit einem schindelgedeckten, zweimal geknickten Zeltdach das auf einem Sparrendachstuhl ruht, nach oben abgeschlossen. Die Fassaden besitzen in beiden Geschoßen jeweils vier Fensterachsen und werden durch weißgefasste, erhabene Architekturelemente auf gelber Nullebene gegliedert. Die östliche Schauseite des Benefiziums sitzt mittig in der der östlichen, über zwei Meter hohen, Gartenmauer die aus Kalk-Bruchsteinmauerwerk errichtet ist. Auf der Nordostecke der Gartenmauer sitzt ein zweigeschoßiges 3 m x 8 m g...

2022-02-2513 min

Welterbe HallstattHallstatt Benefiziumsstadel in der LahnLandwirtschaft neben dem alpinen Bergbau

Die traditionelle Baukultur des Salzkammerguts ist am Benefiziumsstadel in Hallstatt/Lahn noch gut erhalten. Der Name "Benefizium" weist auf den Zusammenhang dieses Wirtschaftsgebäudes mit einer unmittelbar benachbarten religiösen Stiftung aus dem frühen 18. Jahrhundert, einem Benefiziat das dem Unterhalt eines Kaplans diente, hin. Der hier vorliegende Bautyp eines Pfleilerstadels aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kombiniert den Holzbau mit dem Steinmauerwerk. Alle erdberührenden Teile sind aus kalkmörtelgebunden Quader beziehungsweise Bruchsteinmauerwerk ausgeführt, womit deren lange Haltbarkeit. sichergestellt ist. Die zwischen den Mauerpfeilern liegenden Tore sowie das Obergeschoß sind als senkrech...

2022-02-1814 min

Welterbe HallstattObertraun Bahnhaltestelle HallstattEin Verkehrsbau im Dornröschenschlaf

Die Salzkammergutbahn wurde in den 1870er Jahren wegen der günstigeren Geländeverhältnisse am Ostufer des Hallstättersees im Gemeindegebiet von Obertraun errichtet. Die Verbindung nach Hallstatt, das am anderen Ufer liegt, erfolgt mit einen Fährschiff, das zwischen der Bahnhaltestelle und dem Markt Hallstatt verkehrt. Die Bahnhaltestelle Hallstatt ist eine bemerkenswerte Fehlplanung aus den frühen 1960er Jahren, die ungenutzt im Dornröschenschlaf ihren originalen Charakter bewahrt hat. Neue Verkehrskonzepte eröffnen die Möglichkeit dieses interessanten Objekt wiederzubeleben.

Straßentunnel Hallstatt

2022-02-1109 min

Welterbe HallstattHallstatt NepomukstatueEin Brückenheiliger ohne Brücke

Im Ortszentrum von Hallstatt weist ein diagonal gedrehter Eckrisalit in Kreuzung Badergraben - Wolfengasse. Einer große Mauernische, die mit einem barocken Schmiedeeisengitter verschlossen ist, birgt eine Statue des Hl. Johannes von Nepomuk. Der Brückenheilige ist der verblieben Hinweis auf die Brücke des Feilfluders, eines ehemals offenen Werkgerinnes mit dem ein Wasserrad angetrieben wurde.

2022-02-0411 min

Welterbe HallstattHallstatt schmiedeeisernes SchildEin stolzes Hauszeichen

Eisen wird in Hallstatt seit dem 5. vorchristlichen Jahrhundert geschmiedet. Ein auffälliges schmiedeeisernes Hauszeichen auf einem Salzfertigerhaus zeugt von der hohen Schmiedekunst des 17. Jahrhunderts in Hallstatt.

2022-01-2810 min

Welterbe HallstattHallstatt Aichhorn-Stiegeeine Stiegenanlage des 20. Jahrhunderts

Der 1965 eröffnete Straßentunnel Hallstatt wurden im Jahr 1971 mit dem Österreichischen Bauherrenpreis der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs ausgezeichnet. Sowohl als Planer wie auch Bauherr dieses Projekts trat die Landesbaudirektion Oberösterreich unter der Leitung von Landesbaudirektor Wilhelm Aichhorn (1901 - 1976) auf. Ihm zu Ehren ist eine Stiegenanlage benannt, welche analog zur Müllerstiege im Süden das obere Deck der Parkterrasse im Norden mit dem Kirchenweg verbindet. Ähnlich wie die von dort weiter zum Markplatz hinabführende bedeckte Stiege ist auch die Aichhorn-Stiege dem Verlauf des Geländes angepasst und ebenfalls mit einer hölzernen Dachkonstru...

2022-01-2110 min

Welterbe HallstattHallstatt Serpentinenweg zum SalzbergDie "Wank"

Der Fußweg vom Markt Hallstatt hinauf ins Salzberghochtal besteht bereits seit prähistorischer Zeit. In Serpentinen, im Dialekt "Wank" genannt, überwindet der Weg die steile Flanke des Hallbergs. Die rezente Trassenführung stammt aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert, zahlreiche Spuren des Altwegs sind aber immer noch erkennbar. Die Trasse ist durch zahlreiche Stütz- und Futtermauern gesichert, die insbesondere im Bereich zwischen dem Mundlochs der Franz-Josephs Hauptschachtricht und der Bergschmiede besonders sorgfältig ausgeführt sind.

2022-01-1408 min

Welterbe HallstattAhnlbergstubeLetzte Spuren im Wald

Aufgrund der räumlichen Enge im Ortszentrum von Hallstatt wurde nach dem Großbrand von 1750 ein neuer Standort für die Sudpfanne im Ortsteil Lahn gewählt. Zur Versorgung des Sudhauses mit Sole musste auch eine neue Soleleitung errichtet werden, die bis ins Tal eine Höhendifferenz von über 400 Meter überwinden musste. Um den daraus resultierenden Druck in den Holzrohren nicht zu stark ansteigen zu lassen, mussten zum Druckausgleich offene Behälter, sogenannte Sulz- oder Solestuben, zwischengeschaltet werden. Diese quaderförmigen Behälter waren dicht aus behauenen Holzbalken gefügt, die Fugen mit Torfmoos geschoppt und mit Kei...

2022-01-0712 min

Welterbe HallstattSoleleitungswegGalerien und Stützmauern

Der südliche Beginn der Soleleitungs-Trasse führt zwischen der Kirchentalstube und der Sulzstube beim Gosauzwang durch hochalpines Gelände. Durch geschickte Trassierung und aufwändige Kunstbauten ist es gelungen eine Industriepipeline harmonisch in die Landschaft einzufügen. Die Steinbauten sind in einem guten Erhaltungszustand und repräsentieren einen integralen Bestandteil der Kulturlandschaft des Welterbegebiets Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut.

2021-12-3113 min

Welterbe HallstattFelsstiege und HalbbrückeKunstbauten in der Felswand

Ab der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert wurde die Soleleitung durch die nördliche Felswand der Hallstätter Mühlbachschlucht geführt. Zur Erschließung dieses unzugänglichen Bereichs wurde im oberen Drittel der Schlucht eine galerieartige Felsstiege in die fast senkrechen Steilwand geschlagen. Am Fuße der Felsstiege liegt das Mundloch des Franz-Josephs-Förderstollen, der 1856 aufgeschlagen worden ist. Mit dessen Fertigstellung wurde dort die Soleleitung unter Tag verlegt und vom Mundloch weg in die weiter nordwärts führende Trasse eingebunden. Dieser Streckenabschnitt führt mit sanftem Gefälle quer durch eine steile Felswand, so dass zur Trassenf...

2021-12-2410 min

Welterbe HallstattHallstatt VerkehrswegeTraunschifffahrt - Eisenbahn - Straße

Hallstatt wurde verkehrstechnisch vom ausgehende Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts über den Wasserweg erschlossen. Erst in den 1880er Jahren löste die Kronprinz-Rudolf-Bahn die Traunschifffahrt ab und zur Wende zum 20 Jahrhundert wurden die ersten Straßenbauprojekte umgesetzt. Ein Inschrift in einer Futtermauer an der Straße von Hallstatt nach Obertraun zeugt von dieser Umbruchsphase.

2021-12-1705 min

Welterbe HallstattHallstatt "Pulverturm" im EcherntalSprengstofflager für den Salzbergbau

Der "Pulverturm", das ehemalige Sprengmitteldepot für den Salzbergbau im Echerntal hat seinen Namen von einem zylindrischen Vorgängerbau, der am Saumweg nach Obertraun stand und letztlich dem Straßenbau weichen musste. Der Ersatzbau von 1887 ist über einen Rechteckgrundriss in kalkmörtelgebundenem Bruchsteinmauerwerk mit Eckquadern ausgeführt. Das mit Lärchenbrettern gedeckte Satteldach mit ausreichenden Überstand ruht auf einem Pfettendachstuhl. Das Objekt wird als Lager genutzt und befindet sich durch laufende Pflegemaßnahmen in einem guten Erhaltungszustand.

2021-12-1005 min

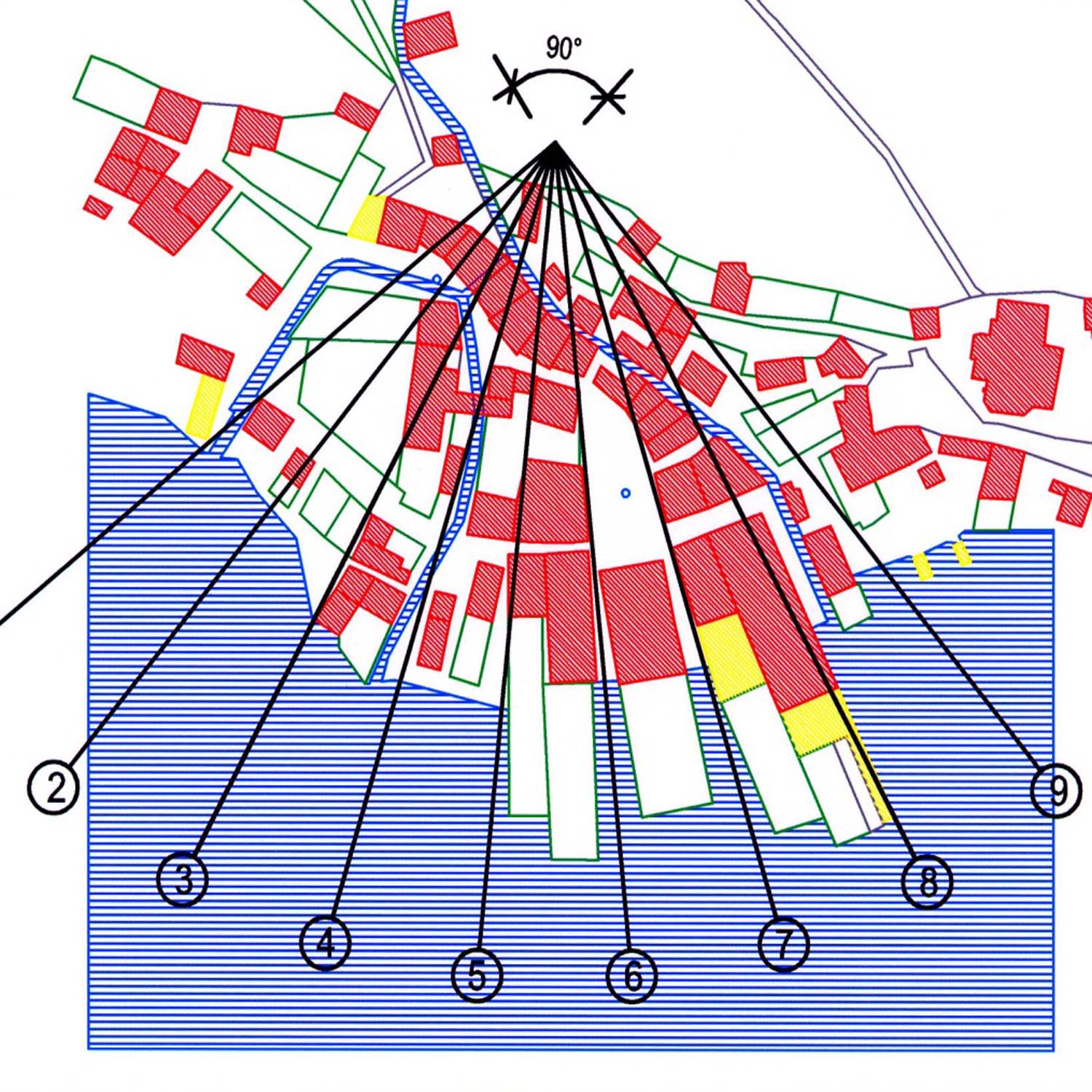

Welterbe HallstattHallstatt - städtebauliche Mustereine Salzproduktionsstätte vom Reißbrett

Definiert man Single Factory Towns als Ansiedlungen, in denen ein einziges Unternehmen den gesamten Lebensvollzug strukturiert, so kann Hallstatt als ein europäischer Prototyp dieser Siedlungsform gelten. Daraus erklärt sich, dass das Ortszentrum nicht kontinuierlich gewachsen, sondern zur Zeit der Marktgründung im frühen 14. Jahrhundert nach betriebstechnischen Grundsätzen gezielt geplant angelegt worden ist. Betrachtet man den Markt von oben, etwa von der oberen Parkterrasse aus, sind diese Strukturen heute noch deutlich ablesbar.

2021-12-0310 min

Welterbe HallstattHallstatt - historische BaudetailsFenster und Kalkputz

Unser baukulturelles Erbe birgt ein Fülle von Baudetails, die nicht nur über Jahrhunderte gut funktioniert haben, sondern darüber hinaus in ihrem Alterungsprozess sogar noch an Schönheit gewonnen haben. Kastenfensterkonstruktionen aus Holz mit hölzernen Fensterläden, weisen mit ihren hervorragenden Sonnenschutzeigenschaften erhebliches Zukunftspotenzial auf. Kalk war bereits zur Römerzeit das Standardbindemittel für Mörtel - römisches Mauerwerk besteht nun schon seit Jahrtausenden. Kalk ist aber auch ein umweltverträglichstes mineralisches Bindemittel. Im Gegensatz zu Zement nimmt Kalk bei seinem Aushärtungsprozess CO2 auf und bindet es dauerhaft.

2021-11-2605 min

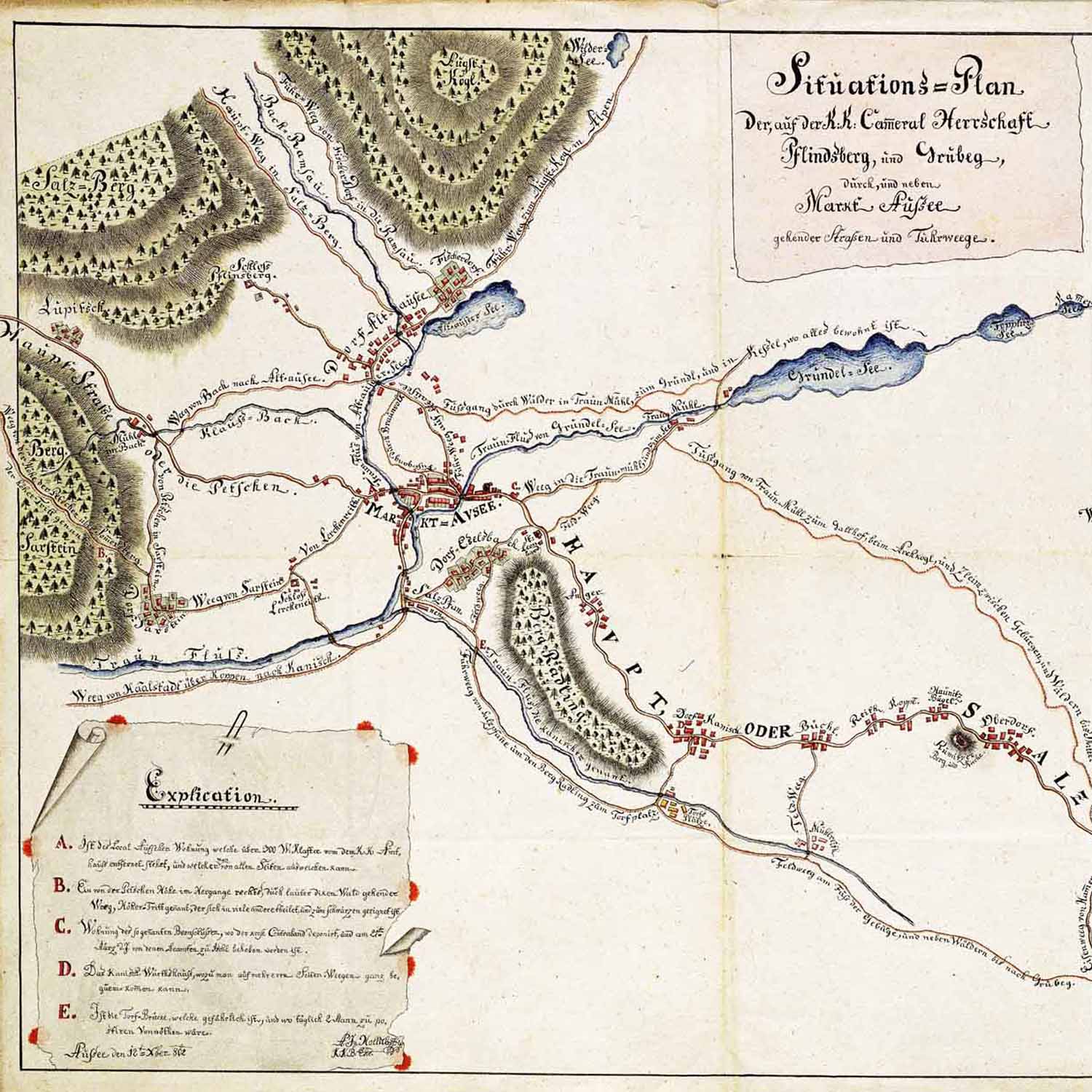

Welterbe HallstattSalztransportWege durch eine Gebirgsregion

Seit Beginn des Salzbergbaus in Hallstatt in prähistorischer Zeit, war der Transport des Salzes mit großen Mühen verbunden. Bis ins Mittelalter kamen Tragtiere zum Einsatz und erst die Produktionsausweitung in der frühen Neuzeit führte zum Ausbau des Wasserweges über die Traun und weiter Donauabwärts. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Salzkammergut mit der Eisenbahn erschlossen, der weg vom Sudhaus Hallstatt zum Industriegel eise in Obertraun wurde aber bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts mit großen Holzbooten, den "Mutzen" über den Hallstättersee bewerkstelligt.

2021-11-1904 min

Welterbe HallstattPrivilegienDie rechtliche Sonderstellung des Salzkammerguts

In der beginnenden Neuzeit wurde der Großteil der Staatseinnahmen über die Salzsteuer, dem "Salzgefäll", lukriert. Aus diesem Grund galt der Salzproduktion eine besondere Obsorge der staatlichen Verwaltung, was in weiterer Folge zu einer rechtlichen Sonderstellung des Salzkammerguts und dessen Bewohnern führte. So waren die Salzarbeiter vom Wehrdienst befreit und das Salzamt kümmerte sich auch in Notzeiten um eine regelmäßige Lebensmittelversorgung.

2021-11-1204 min

Welterbe HallstattOhne Holz kein SalzEin protoindustrieller Wirtschaftsraum

Der Wald musste aber nicht nur das Feuerungsholz für die "Salzsud" liefern, sondern ebenso Brennholz zur Salzdörrung, Holz für die Abstützung der Grubengebäude, Holz zum Schiffbau, Holz für den Wehrbau, Holz für den Klausen-, Rechen-, und Riesenbau, Holz für die Salzgebinde, Holz für die Köhlerei, Holz für die Deputate der beim Salzwesen Beschäftigten, die Beheizung der Amtshäuser und schließlich Holz für die Versorgung der Bevölkerung mit dem notwendigen Brennmaterial und Bauholz.

2021-11-0504 min

Welterbe HallstattHallstatt - Prähistorisches SozialgefügeÜberleben durch Zusammenhalt

Neueste archäologische Forschungen belegen, dass sich die prähistorischen Bergleute auch massiven Veränderungen der Umweltbedingungen gut angepasst haben. Damit ist es gelungen den Salzabbau in Hallstatt über Jahrtausende aufrecht zu erhalten.

2021-10-2905 min

Welterbe HallstattKraftwerk SteegEine elektrotechnische Pionierleistung

Das Kraftwerk Steeg wurde im Jahre 1910 fertiggestellt und war damals mit 4 von je einer Peltonturbine angetriebene Drehstromgeneratoren von je 1900 kW Leistung ausgerüstet. Die Stromlieferung erfolgte hauptsächlich zur damals bestehende Aluminiumhütte Steeg. Gegenwärtig (2020) wird das Kraftwerk von der oberösterreichischen Energie AG betrieben und liefert als Speicherkraftwerk in erster Linie Strom zur Abdeckung der Tagesspitzen.

Für den elektrischen Betrieb auf der Salzkammergutlinie war der Ausbau des Kraftwerkes durch Verlegung einer zweiten Rohrleitung zum Speichersee Gosau, durch Aufstellung von zwei Bahngeneratoren samt Antriebsturbinen, Transformatoren und zugehöriger Schaltanlage erforderlich. Die Lieferung des maschinellen und ele...

2021-10-2605 min

Welterbe HallstattHallstatt - Salzgewinnung 01frühe Abbauformen

Die umfangreichen prähistorischen Funde am Hallstätter Salzberg belegen eine ausdifferenzierte kulturelle Epoche, die Hallstattkultur. Sie ist so bedeutend, um als einer der Grundpfeiler unserer mitteleuropäischen Tradition gelten zu können. Die wirtschaftlich Basis dazu bildete der Salzabbau.

2021-10-2204 min

Welterbe HallstattHallstatt Neubauten am Salzbergbeeinträchtigte Denkmalumgebung

Der Rudolfsturm am Eingang zum Hallstätter Salzberg-Hochtal im UNESCO-Welterbegebiets Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut ist von Baukörpern aus der Wende des 20. zum 21. Jahrhundert umgeben. Diese massiven Eingriffe in die unmittelbare Denkmalumgebung, die der massentouristischen Nutzung des Welterbes geschuldet sind, beeinträchtigen das Denkmal.

2021-10-1504 min

Welterbe HallstattHallstatt Rudolfsturmvom Beginn der Salzproduktion

Der Rudolfsturm ist am Turmkogel, einer felsigen Kuppe und Gelenkspunkt zwischen dem Salzberg-Hochtal und dem steil zum Markt Hallstatt abfallenden Hallberg strategisch positioniert. Von dort aus ergeben sich einzigartige Ausblicke in die Kulturlandschaft des UNESCO-Welterbegebiets Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut. Das Bauwerk diente ursprünglich als Wehrturm, der in seiner Kernsubstanz auf das Ende des 13. Jahrhunderts zurückgeht, zum Schutz des Salzbergwerks. Die Leiter des Bergbaubetriebs, die Bergmeister, hatten von Anbeginn bis 1954 den Turm als Amts- und Wohnsitz inne.

Die Diagonale des Grundrissquadrates mit einer Außenlänge von 9 Metern, verläuft exakt Nord-Süd Richtung. Das 1,8 Meter starke Mauerw...

2021-10-0805 min

Welterbe HallstattHallstatt Salzberg Portal der HauptschachtrichtDie Mundlöcher des Franz-Joseph-Horizonts

Der Franz-Joseph-Horizont des Hallstätter Salzbergbaus wird über zwei Mundlöcher erschlossen, die in einer Seehöhe von 735 Metern auf beiden Seiten der Mühlbachschlucht liegen. Durch die orografisch rechts gelegene Hauptschachtricht, den Hauptstollen, der geraden Wegs ins Salzlager führt, fuhren die Hallstätter Bergleuten bis in die Mitte des 20 Jahrhunderts ins Bergwerk ein. Das Mundloch liegt direkt am Serpentinenweg, den sogenannten "Wank", von Hallstatt ins Salzberghochtal. Das Stollenportal ist repräsentativ, als monumentaler Triumphbogen mit getrepptem Giebel, den ein profiliertes Kranzgesimse abschließt, gestaltet. Das glatt behauene Kalksteinmauerwerk des Portals ist an den Ecken durc...

2021-10-0105 min

Welterbe HallstattHallstatt Salzberg Portal des FörderstollensDie Mundlöcher des Franz-Joseph-Horizonts

Das Auffahren eines neuen Horizonts, das heißt: die Inangriffnahme einer neuen Abbauebene, bedeutet immer ein wichtigen Schritt in der Entwicklung eines Bergbaubetriebs, von dem am Tage, das heißt: Außen, nur die Stolleneingänge, die sogenannten "Mundlöcher", in Erscheinung treten. Daher ließ man bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein der Gestaltung und Ausführung dieser Stollenportale besondere Sorgfalt angedeihen. Der Franz-Joseph-Horizont des Hallstätter Salzbergbaus wird über zwei Mundlöcher erschlossen, die in einer Seehöhe von 735 Metern auf beiden Seiten der Mühlbachschlucht liegen. Durch den orografisch links gelegenen Förderstollen wu...

2021-09-2404 min

Welterbe HallstattHallstatt Trockenmauern über dem MarktSteinschlagschutz im Kirchental

Steine, welche ohne Zuhilfenahme von Mörtel zu einer Mauer zusammengefügt sind heißen Trockenmauerwerk, gelten als die hohe Schule der Maurerkunst und benötigen keine Fundamente, da sie in der Lage sind, die Frostbewegungen des Bodens zu übernehmen ohne dabei ihr Gefüge zu verlieren. Nur ein Stein, der auch ohne Mörtel seine Position behält, liegt richtig. Im Hallstätter Kirchental, dem steilen Gelände über dem Ortszentrum stößt man immer wieder auf Trockenmauern, die als Steinschlagschutz errichtet wurden. Dazu begingen bis ins 19. Jahrhundert von den Salinen finanzierte "Steinbewahrer" regelmäßig das Gelände, sammel...

2021-09-1705 min

Welterbe HallstattHallstatt Sulzstube Kirchentalein hölzernes Industriedenkmal

Die Soleleitung von Hallstatt nach Ebensee ist eine technische Pionierleistung aus der Wende von 16. zum 17. Jahrhundert. Die im Hallstätter Bergwerk produzierte "Sulze", wie damals die Kochsalzlösung genannt wurde, floss durch 13.000 durchbohrte und zusammengesteckte Baumstämme in das 34 Kilometer entfernte Sudhaus nach Ebensee. Dabei musste auch ein Gefälle von 450 Höhenmetern bewältigt werden, was in einem geschlossenem Rohrsystem einen Druckanstieg bewirken würde, dem das hölzerne Leitungssystem nicht standgehalten hätte. Daher wurden auf der Leitungstrasse an neuralgischen Punkten Druckausgleichsbehälter, Sogenannte "Sulzstuben" positioniert. Diese quaderförmigen, dicht gefügten Blockzimmerungen fassten bis zu 50m3 u...

2021-09-1004 min

Welterbe HallstattHallstatt Kirchental Konstruktionen am SoleleitungswegQuadermauer und Rohrmaterial

Mauerwerk, das ausschließlich aus Blöcken mit rechteckigen Köpfen besteht, heißt Quadermauerwerk. Bei den Salinenbauten des 18. und 19. Jahrhunderts im Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut finden sich hervorragende Beispiele dieser Mauertechnik. Die Investitionen der damals staatlichen Salinen waren auf sehr lange Zeiträume ausgelegt, die Ausführung sowohl der Hoch- als auch der Tiefbauten war von höchster Dauerhaftigkeit. Darüber hinaus standen in diesem nachhaltigen, staatswirtschaftlichen System, Arbeitskräfte zur Verfügung, welche die Bauten permanent pflegten. Doch selbst zu Beginn des 21. Jahrhunderts, nachdem diese Obsorge nun schon einige Jahrzehnte ruht, sind diese Mauern oft noch in einem g...

2021-09-0306 min

Welterbe HallstattHallstatt Geschriebener Stein am Weg zum Salzbergein Denkmal früher Salinengeschichte

Die besondere wirtschaftliche Bedeutung des Kammergutes führte sehr früh zu einer besonderen Obsorge der Staatsgewalt um den Bestand und die Entwicklung der dort vorhandenen Produktionsmittel. Diese Sonderstellung für den Salzproduktionsbetrieb in Hallstatt bereits am Beginn der Neuzeit belegbar. Kaiser Maximilian I. erließ nicht nur genaue Dienstvorschriften sondern visitierte den Halstätter Salzbergbau im Jahr 1504 höchstpersönlich. Der Geschriebener Stein am Serpentinenweg zum Salzberg, den sogenannten "Wank" erinnert seit über einem halben Jahrtausend an dieses Ereignis.

2021-08-2704 min

Welterbe HallstattHallstatt Mühlbachschlucht - VerbauungHochwasserschutz im Welterbe

Der älteste Salzbergbau der Welt im Hallstätter Salzberg-Hochtal bildet den Kern der UNESCO Welterbe Kulturlandschaft Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut. Dieses kesselförmige Hochtal wird über den Mühlbach in den Hallstättersee entwässert. Dabei überwindet der Wildbach in seinem Mittellauf eine Höhenstufe von etwa 300 Metern, die als steile Felsklamm in die Berglehne eingeschnitten ist. Starkregenereignisse lösen periodisch Murgänge aus, die durch den Mühlbachlauf in den Hallstättersee strömen und so im Laufe der Jahrtausende einen Schuttkegel gebildet haben, auf dem das etwa vier Hektar umfassende historische Ortszentrum von Hallstatt gegründet ist. Am 18. Juli 188...

2021-08-2007 min

Welterbe HallstattHallstatt Falkenhaynsperre im MühlbachNachhaltiger Hochwasserschutz

Die Verbauung des Hallstätter Mühlbachs in den Jahren 1885 bis 1888 gilt als das erste Großprojekt der k.u.k. forsttechnischen Abteilung für Wildbachverbauung. Prototypisch wurden hier steinerne Verbauten mit umfangreichen forsttechnischen Begleitmaßnahmen kombiniert, sodass über Jahrzehnte ein wirksamer Schutz der UNESCO-Welterbestätte Hallstatt gewährleistet war. Am Übergang von Oberlauf zum Mittellauf des Mühlbachs wurde bereits 1885 die Falkenhayn-Sperre, benannt nach dem damaligen Ackerbauminister, aus großen Kalksteinblöcken errichtet. Der Querbau weist eine Spannweite von 14.6 m, eine Höhe von durchschnittlich 5 m und eine Kronenbreite von 2.0 m auf. Das Werk ist mit dem rechten Flüge...

2021-08-1305 min

Welterbe HallstattHallstatt Bergschmiede am Franz-Josephs-HorizontVorbildlicher Umgang mit dem industriellen Erbe

1856 wurde am Hallstätter Salzberg auf halber Höhe zwischen Markt und Rudolfsturm der Franz-Josephs-Horizont aufgeschlagen. Mit dieser Verlagerung des Salzabbauschwerpunkts musste auch die Bergschmiede, in der die Werkzeuge der Bergleute instand gehalten wurden, Richtung Tal verlegt werden. Das, dreigeschoßige, wirkmächtige Gebäude beherbergte im Erdgeschoß die Schmiede und das erste Hallstätter Elektrizitätswerk. Die beiden oberen Geschoße wurden von vier Arbeiter-Familien bewohnt. Das Gebäude mit seiner historistischen Fassade mit ockerbrauner Nullebene die durch helle Putzfaschen gegliederten ist, wurde aus Vollziegelmauerwerk errichtet und mit Satteldach abgeschlossen. durch private Initiative befindet s...

2021-08-0604 min

Welterbe HallstattHallstatt Arbeitersiedlung "Neuhäuser" LahnSozialer Wohnbau des frühen 20. Jahrhunderts

1890er Jahre wurde der große Brennholzlagerplatz, der "Holzaufsatz", nicht mehr gebraucht. Des ebene Grundstück in unmittelbarere Nähe des Sudhauses Lahn war für die Errichtung von Arbeiter Wohnhäusern gut geeignet. Das Erstarken der Arbeiterbewegung bildet sich in Hallstatt prototypisch mit diesen hochwertigen, zweigeschoßigen, durch einen Mittelgang zweihüftig erschlossenen sozialen Wohnbauten ab, die ursprünglich von jeweils vier Familien bewohnt wurden. Das Mauerwerk besteht aus Vollziegeln, die monolithischen Blockstufen der Stiegen aus Granit, welche bereits mit der neu errichteten Kronprinz-Rudolfs-Bahn herangeschafft worden waren. Im ihrer Dimension und ihrem Habitus mit Satte...

2021-07-3005 min

Welterbe HallstattHallstatt Salinenschmiede LahnEin Industriebau des frühen 20. Jahrhunderts

Die Salinenschmiede im Hallstätter Ortsteil Lahn ist das letzte nahezu unverändert erhalten gebliebene Betriebsobjekt des in den 1980er Jahren demolierten Sudhauskomplexes.

Als letztes Betriebsgebäude übersiedelte die Schmiede nach dem katastrophalen Marktbrand von 1750 im Jahr 1896 in die Lahn, da erst zu dieser Zeit die am alten Standort verfügbaren Wasserkräfte durch elektrischen Antrieb substituiert werden konnten.

Der über einen Rechteckgrundriss von 12m x 20m und mit einem Satteldach geschlossene Baukörper zeigt mit seinen Sichtziegelelementen das typische Erscheinungsbild eines Industriebaus der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Schöne Details bilden die Abstützungen der...

2021-07-2304 min

Welterbe HallstattHallstatt Kalvarienbergkirchezur baulichen Gestalt der Gegenreformation

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts nahm die Gegenreformation in Form von Kalvarienberganlagen, die in Ebensee, Ischl Lauffen, Gosau und Hallstatt errichtet wurden, auch bauliche Gestalt an. Die Topologie der steilen Hänge nutzend, führen die in Kapellen untergebrachten, vollplastisch und lebensgroß ausgeführten Kreuzwegstationen zum Gipfelpunkt, den eine mit einer Kreuzigungsszene ausgestattete Kalvarienbergkirche einnimmt. Die Hallstätter Kalvarienberganlage wurde im barocken Stil zwischen 1700 und 1710 errichtet.

2021-07-1604 min

Welterbe HallstattHallstatt Sudhaus Lahnvom Niedergang der Salzproduktion

Aufgrund der räumlichen Enge im Ortszentrum von Hallstatt wurde nach dem Großbrand von 1750 ein neuer Standort für die Sudpfanne im Ortsteil Lahn gewählt: "Da auch die alte Pfann - Stadt gar nicht mehr zu gebrauchen, ist […] am räthlichsten befunden worden, das neue Pfannhauß in der Lahn samt Zugehörigen […] aufzurichten und zu erbauen […]."

Die 1752 in der Lahn neu errichtete Pfanne, deren Größe ursprünglich nur noch ein Drittel der alten Pfanne im Markt ausmachte, wurde bereits 1769 auf das doppelte Flächenmaß vergrößert. In der Sudhütte Hallstatt/Lahn erfolgte 1858 der Umbau der hufeise...

2021-07-0905 min

Welterbe HallstattHallstatt Höhere technische BundeslehranstaltBildungstradition trotz Randlage

Randlage in Krisenzeiten

Die Hallstätter Schule als Modell für das Bildungswesen in der Welterberegion

Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen während der Gründungsphase der k.k. Fachschule für Holzindustrie und Marmorbearbeitung in Hallstatt fordern zum Vergleich mit der Gegenwart heraus. Strategien der Vergangenheit, die sich als erfolgreich erwiesen haben, können hier und jetzt für die Zukunft angepasst werden. Der Gründerkrach von 1873 war eine Börsen-Spekulationskrise, deren Zustandekommen und deren Folgen uns am Beginn des 21. Jahrhunderts seltsam vertraut erscheinen müssen. Diese Wirtschaftskrise war von europäischer Dimension und wurde i...

2021-07-0206 min

Welterbe HallstattHallstatt Kropfbrunn'Wasserversorgung und Gerichtsbarkeit

Erst in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurde in Hallstatt die Ortswasserleitung in gemeinschaftlicher Arbeit erbaut. Davor musst das Trink- und Brauchwasser von öffentlichen Brunnen ins Haus getragen werden. Der "Kropfbrunn" am oberen Weg ist ein Relikt dieser Zeit und bildet mit einem Bildstock ein schattiges Kleinensemble. Der Bildstock erinnert an den Standort der Marktrichterkapelle, welche die südliche Grenze des Marktrichterbezirks anzeigte. Dem Marktrichter oblag bis 1848 die niedrige Gerichtsbarkeit im Ortszentrum von Hallstatt, dem Ortsteil "Markt".

2021-06-2505 min

Welterbe HallstattHallstatt Amtshausein barocker Verwaltungsbau

Das "Große Amtshaus" in Hallstatt verlor mit dem Niedergang der Salzproduktion in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts seine ursprüngliche Bedeutung als Verwaltungsbau. Das Bauwerk diente dann bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts als Wohnhaus für Salinenbedienstete und steht nun ungenutzt leer.

Das repräsentative Gebäude ist auf einer Anhöhe am südlichen Rand des Ortsteils Lahn errichtet. Die monumentale Wirkung des Baukörpers, wird durch perspektivisch verjüngte Kanten zusätzlich unterstrichen. Als Elemente der Fassadengliederung werden unterschiedliche Putzebenen und Färbelungen eingesetzt. Die aufgeputzten Architekturelemente sind weiß gefärbelt, die Nullebenen sind im Schönbrunne...

2021-06-1805 min

Welterbe HallstattHallstatt Seestraße Hellerhausvom achtsamen Einsatz des Baumaterials

An der Hallstätter Seestraße steht mitten im touristischen Trubel das altertümliche Heller-Haus. Während das unverputzte Mauerwerk des Erdegschoßes dem gekrümmten Verlauf der Felsbankung folgt, ragt das gezimmerte Obergeschoß scheinbar schwebend über den massiven Sockel. Bei genauer Betrachtung sind zweitverwendete Holzbalken zu erkennen, die vom ressourcenschonenden Materialeinsatz in unserem baukulturellen Erbe zeugen.

2021-06-1106 min

Welterbe HallstattHallstatt Mühlbachkanälehistorische Wasserbauten im Ortszentrum

Am Hallstätter Salzberg, in etwa 1.200 m Seehöhe, bildet sich aus der Vereinigung von Langmoos-, Steinberg-, und Kreuzbergbach der Mühlbach, welcher das Salzberghochtal in einem steingemauerten Bett durchfließt, 250 m durch die "Höll" herabstürzt, im letzten erhaltenen Arm den Markt durchfließt und am Landungsplatz in den See mündet. Wie aus dem Namen hervorgeht, diente der Bach zum Antrieb der Mühlen. Bis ins 19. Jahrhundert war der Mühlbach im zentralen Marktbereich in mehrere "Fludern" , die als Werksgerinne für die Amtsschmieden dienten, aufgeteilt. Im Badergraben, am Haus 107 ("Alte Post") erinnert eine Nepomu...

2021-06-0406 min

Welterbe HallstattHallstatt HolzhütteDie Dauerhaftigkeit des Einfachen

Vom "Oberen Weg" zweigt ein schmaler Steig zu den "Wank", dem Serpentinenweg zum Salzberg, ab. An zwei Holzhütten ist dort gut ablesbar, wie lange der Lebenszyklus einfacher Baukonstruktionen dauern kann. Die senkrechten Verbretterung ist aus unterschiedlich breite Brettern gebildet, die ohne Anstrich oder Imprägnierung, nur von der Sonnenstrahlung dunkelbraun gefärbt sind. Ein Fenster und die Türbeschläge sind offenkundig zweitverwendet und waren ursprünglich in einem Wohnhaus eingebaut. Diese einfache Bauweise, die sich aus der Optimierung knapper Ressourcen entwickelt hat, strahlt eine zeitlose Schönheit aus.

2021-05-2806 min

Welterbe HallstattHallstatt Kerntrager-BankArbeitsalltag im 19. Jahrhundert

Über Jahrhunderte war der See Hauptverkehrsfläche für Hallstatt. Als einzige Landverbindung verband der "Obere Weg" die Ortsteile Markt und Lahn. Die Seestraße am Ufer des Hallstättersees wurde erst im späten 19. Jahrhundert erbaut.

Vom "Oberen Weg" zweigt ein schmaler Steig zu den "Wank", dem Serpentinenweg zum Salzberg, ab. An der Abzweigung erinnert die Kerntrager-Bank, an die Lastenträgerinnen die hier gerastet haben. Auf Ihrem Rücken trugen sie in Traggestellen, "Kraxen" genannt, auf dem Hinweg Lebensmittel für die Salzbergarbeiter bergauf und auf dem Rückweg des kristalline Steinsalz, den "Kern" bergab.

2021-05-2105 min

Welterbe HallstattHallstatt Rechenanlage GosaumühleBis zur Einführung der Kohlefeuerung in den Sudhäusern im 19. Jh. war die Leistungsfähigkeit der Forstwirtschaft der maßgebliche Parameter für den Salzausstoß. Die Heranschaffung dieser großen Holzmengen aus den umgebenden Waldungen erfolgte in erster Linie mit Hilfe des Wassers. Durch Talsperren, Klausen genannt, wurde das Wasser der Gebirgsbäche gestaut, zum gewünschten Zeitpunkt rasch abgelassen und dadurch das unterhalb der Klausen in den Bach geworfene Holz talab geschwemmt.

Im Mündungsbereich der Bäche in den Hallstättersee waren Rechen errichtet, welche das abwärtstreibende Holz aufhielten, dem Wasser aber den Abfluss erlaubten. Diese Holzrechen wa...

2021-05-1404 min

Welterbe HallstattHallstatt Marienkapelle am HallbergEin Kleindenkmal an einem historischen Weg

Über Jahrhunderte pulsierte das alltägliche Leben in Hallstatt zwischen zwei Zentren: dem Bergbau am Salzberg und der Sudpfanne im Markt. Durch die topologischen Gegebenheiten war nur eine Verbindung über schmale Fußwege möglich. Eine alte Querverbindung vom Salzbergweg in den zentralen Marktbereich am See bildet der "Müllnereinstieg" oder auch "Müllnerwechsel" am oberen Ende der Müllnerstiege. Dort ist eine kleine, bildstockartige Kapelle harmonisch in die Kulturlandschaft gesetzt. Der Entwurf aus den 1950er Jahren stammt vom Architekten Clemens Holzmeister die keramische Marienplastik von Gudrun Wittke-Baudisch.

2021-05-0705 min

Welterbe HallstattHallstatt MüllnerstiegeAussicht und Mühsal

Die Lebensmittelversorgung der Hallstätter Bevölkerung erfolgte bis ins 19. Jahrhundert überwiegend mit Getreide, das auf dem Wasserweg im sogenannten Gegenzug traunaufwärts herangeschafft wurde. Da der Unterlauf des Mühlbachs im ebenen Marktbereich bereits von den Wasserrädern für die Salzproduktionsstätten besetzt war, mussten die Getreidemühlen am Rand der höher gelegenen, steilen Mühlbachschlucht errichtet werden. Sowohl der Antransport des Getreides als auch der Abtransport des Mehls erfolgt mit reiner Muskelkraft über die mehr als 200 Stufen der Müllnerstiege. Wenn wir heute unbelastet die Stiege hinaufsteigen bietet sich neben den Panoramablick über den Hallstä...

2021-04-3005 min

Welterbe HallstattHallstatt Parkterrasse - MühlbachschluchtÜber die Nutzung einer markanten Geländeform

Zur Umfahrung des engen Hallstätter Ortszentrums wurde 1964 von Seiten des Landes Oberösterreich die Ausführung eines "Doppeltunnels mit Parkterrassen in der Mühlbachschlucht" umgesetzt und 1966 dem Verkehr übergeben. Dieses Projekt weist zwei Richtungstunnels auf, die den gesamten Ortsteil Markt als Lehnentunnels in der östlichen Flanke des Hallberges unterfahren. In der Mitte der Strecke, über dem Zentrum des Marktes in der Mühlbachschlucht, sind zwei übereinanderliegenden Parkterassen angeordnet. Eine Abfahrt von diesen Parkterrassen in den Ort ist nicht möglich, jedoch ist die fußläufige Verbindung zum Markt über zwei Treppen gegeben. Wirkmä...

2021-04-2305 min

Welterbe HallstattMichaelikirche HallstattFriedhofskirche und Karner

In der christlichen Tradition übernimmt der Erzengel Michael vom antiken Götterboten Hermes die Rolle des Psychopompos, des Begleiters der Seelen der Verstorbenen. Dieser Umstand erklärt das Patrozinium der Kirche am Hallstätter Friedhof, in deren ebenerdigen Sockelgeschoß ein Karner, das weltberühmte Hallstätter Beinhaus untergebracht ist. Der turmlose, gotische Baukörper ist hart an die Felswand gerückt, die in der Bauphase als Steinbruch diente. Im Karner ist dieser Bauprozess noch gut am Fußboden, der aus dem anstehende Felsen abgearbeitet worden ist, ablesbar. Die Decke des Beinhauses wird durch ein mittelalterliches Tonnengewölbe in Kalk-Sch...

2021-04-1606 min

Welterbe HallstattHallstatt Bedecke StiegeEin überdachter öffentlicher Raum

Der beengte Platz zwischen Berg und See erzwang in Hallstatt auch eine Bebauung der Bergflanke. Die dazu erforderliche Vertikalerschließung erfolgt über steile, schmale Fußwege und über zahlreiche Stiegen. Die bedeckte Stiege führt vom Marktplatz zur Katholischen Kirche. Dabei passt sich die Stiege den ortsräumlichen Gegebenheiten an und schmiegt sich mit einem S-Schwung an die felsige Steilstufe des Hallbergs. Die Besonderheit dieser Stiege besteht darin, dass sie mit einer hölzernen Dachkonstruktion überdeckt ist, welche die Benutzer_innen vor Niederschlägen schützt und im Winter eine sichere, rutschfreie Benutzbarkeit sicherstellt. Aber auch in den zuneh...

2021-04-0905 min

Welterbe HallstattHallstatt LAWOG WohnhausMehrgeschoßwohnbau im Welterbe

Am Beispiel des in den 1970er Jahren errichteten und zur Jahrtausendwende sanierten Wohnhauses der Landes-Wohnungs-Genossenschaft können die Auswirkungen unsensibler baulicher Interventionen auf das baukulturelle Erbe gut abgelesen werden. Wenn auch der Versuch unternommen wurde, den überdimensionierten Baukörper durch eine mehrgiebelige Dachlösung zu entschärfen, so bilden die Rasterarchitektur der Hauptfassade, die verwendeten Materialien, die Detaillösungen und die Farbgebung einen wirksamen Kontrast zum Bestand. Wenn sich auch im Bestand die Formensprache im Lauf der Zeit gewandelt hat, so bildeten Dimensionalität sowie die verwendeten Werkstoffe und deren Verarbeitung eine Kontinuität die zu einem Ens...

2021-04-0205 min

Welterbe HallstattKatholische Pfarrkirche HallstattMaria am Berg

Wirkmächtig steht der Baukörper der katholischen Pfarrkirche Hallstatt auf einem schmalen Felsband über dem Hallstättersee. Um ausreichenden Platz zu schaffen und das Baumaterial gleich an Ort und Stelle zu gewinnen diente die Bergflanke als Steinbruch. Vor der gegenüberliegenden Steilstufe zum Hallstättersee hin bildet eine mächtige Stützmauer den Sockel für das Bauwerk. Terrassenartig umschließt der Friedhof den als Maria-Hilf Kirche konsekrierten Bau, der ab 1320 gesichert nachgewiesen werden kann. Von einem Vorläuferbau aus dem 12. Jahrhundert sind noch Teile erhalten.

Am Baukörper ist die Baugeschichte in ihrer ganzen Tiefe ablesbar. De...

2021-03-2610 min

Welterbe HallstattKurmittelhaus Bad IschlDas Kurmittelhaus Bad Ischl wurde ab 1926 von den Architekten Clemens Holzmeister und Max Fellerer geplant und Anfang der 1930er Jahre fertiggestellt. Der gut erhaltene Bestand des Gebäudes belegt, dass es trotz der damaligen schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen während der Weltwirtschaftskrise möglich war eine zeitlose, hohe architektonische Qualität zu schaffen. Zu dieser städtebaulichen Signifikante korrespondiert der elegante Baukörper der ehemaligen Kurverwaltung, der in den 1950er Jahren von Heinz Karbus entworfen worden ist.

2021-03-1309 min

Welterbe HallstattSoleleitungDie beschränkten Holzressourcen im inneren Salzkammergut erlaubten es zu Ende des 16. Jahrhunderts nicht mehr, die gesamte in Hallstatt gewonnene Sole an Ort und Stelle zu verarbeiten. Die Errichtung einer neuen Sudhütte im waldreicheren Traunseegebiet hatte den vorherigen Bau einer Soleleitung vom Hallstätter Salzberg über Ischl nach Ebensee zur notwendigen Voraussetzung. Unter der Leitung des Ischler Bergmeisters Kalß wurde die 34 Kilometer lange, aus 13.000 bis zu 4,5 Meter langen Holzröhren zusammengesetzte Soleleitung zwischen 1595 und 1607 realisiert. Da der Salzbedarf, vor allen Dingen in Böhmen noch weiter stieg, musste 1756 zu den zwei vom Hallstätter Salzberg nach Ischl und Ebensee führende...

2021-03-1305 min

Welterbe HallstattChristuskircheDie Pfarrkirche der evangelischen Gemeinde Hallstatt

Nähere Informationen zur evangelischen Christuskirche in Hallstatt

2021-03-1305 min

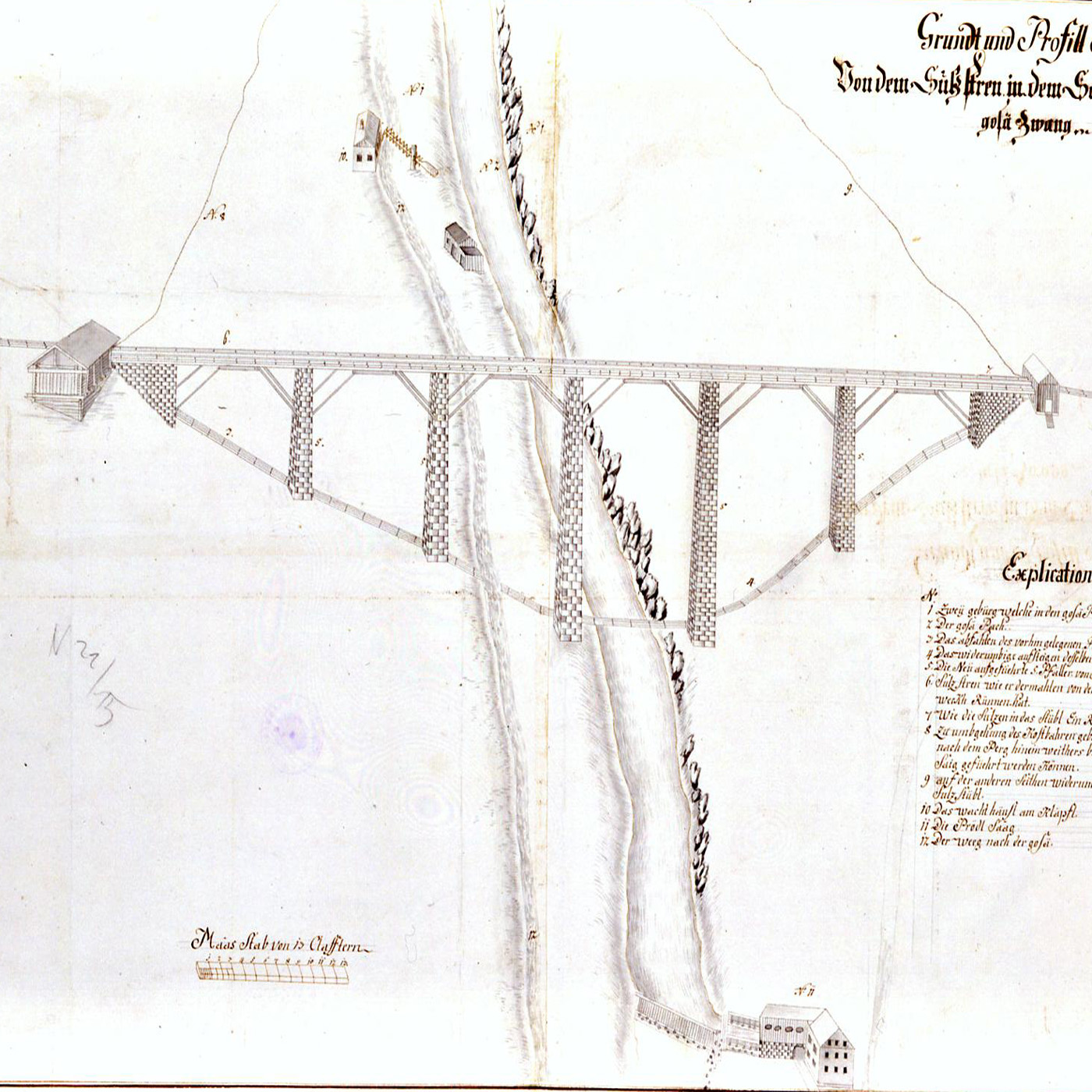

Welterbe HallstattGosauzwangEine kühne Brücke aus dem 18. Jh.

Technische Beschreibung

Die Pfeiler sind mit einer Querschittsfläche an der Basis von 4,0 x 4,0 m, am Auflager von 2,4 x 2,4m und einer maximalen Höhe von 30 m äußerste schlank ausgeführt. Das Tragwerk welches in 6 Brückenfelder mit Weiten zwischen 16 und 21 m unterteilt ist, weist eine Gesamtlänge von 133 m auf.

1969 wurde das ursprüngliche, hölzerne Sprengwerk durch Stahlkonstruktion, deren seitliche Teile als horizontal verbrettertes Geländer ausgebildet sind ersetzt.

Baugeschichte

Aufgrund der beschränkten Holzressourcen des inneren Salzkammerguts war es Ende des 16. Jahrhunderts nicht mehr möglich, die ges...

2021-02-2409 min

Welterbe HallstattSeeklause SteegEin technisches Denkmal in Funktion

Technische Beschreibung

Die Seeklause besteht aus zwei voneinander getrennten Bauten, der eigentlichen Klause und dem Polster, einem etwa 40 m flussabwärts gelegenen Gegenwehr. Die eigentliche Klause besteht aus 12 hölzernen, mit Steinen gefüllten Kästen, den "Klausstuben", welche in einer Reihe quer über dem Seeausfluss stehen. Die 11 Öffnungen zwischen den "Klausstuben" können durch Tore verschlossen werden, die um eine senkrechte Achse drehbar sind. Diese Drehachsen stehen leicht außermittig, so dass sich die Tore im geöffneten Zustand durch den Wasserdruck in die Strömungsrichtung einpendeln, dabei weist der etwas größere Teil des Tor...

2021-02-2008 min