Shows

There Is No Spoon21. The Friendship Audit: Are your friends helping you grow, or holding you back?What do you think about friendship? Was it just a random, unexpected thing that happened, or is it a conscious choice? Who becomes your friend?Peterson’s third rule for life is phrased as: “Make friends with people who want the best for you.” On the surface, it sounds simple and clear. But look closer, and questions arise. First, how can you tell who truly wants the best for you? And second, why should anyone limit themselves when choosing their social circle?In this episode, we’ll explore how our environment shapes us, what signs can help...2025-08-0111 min

There Is No Spoon21. The Friendship Audit: Are your friends helping you grow, or holding you back?What do you think about friendship? Was it just a random, unexpected thing that happened, or is it a conscious choice? Who becomes your friend?Peterson’s third rule for life is phrased as: “Make friends with people who want the best for you.” On the surface, it sounds simple and clear. But look closer, and questions arise. First, how can you tell who truly wants the best for you? And second, why should anyone limit themselves when choosing their social circle?In this episode, we’ll explore how our environment shapes us, what signs can help...2025-08-0111 min There Is No Spoon20. Good, evil, and everyday heroismWe continue exploring Jordan Peterson’s second rule for life. The second rule is closely connected with the well-known moral law expressed in Kant’s categorical imperative or in the Christian commandment to treat others as you would like to be treated yourself.An often-overlooked consequence of this idea, which Peterson emphasizes, is its reciprocity. In other words, by accepting this principle for yourself, you should also allow for its application to others. This, in fact, leads to the principle: “Make friends with people who want the best for you.”It’s unlikely that this sounds ent...2025-07-1709 min

There Is No Spoon20. Good, evil, and everyday heroismWe continue exploring Jordan Peterson’s second rule for life. The second rule is closely connected with the well-known moral law expressed in Kant’s categorical imperative or in the Christian commandment to treat others as you would like to be treated yourself.An often-overlooked consequence of this idea, which Peterson emphasizes, is its reciprocity. In other words, by accepting this principle for yourself, you should also allow for its application to others. This, in fact, leads to the principle: “Make friends with people who want the best for you.”It’s unlikely that this sounds ent...2025-07-1709 min There Is No Spoon19. Order and chaos: why do you need them both?Continuing our discussion of Jordan Peterson’s 12 Rules for Life. The second rule is: “Treat yourself like someone you are responsible for helping.” However, in my view, this rule is not really about that. The key concepts in this section are order, chaos, and the process that unfolds between them. Despite their abstract nature, these forces are present in our lives and are just as significant as more concrete, material things. A lack or excess of either one leads to undesirable consequences, which is why the search for the middle path becomes one of life’s most importan...2025-07-0313 min

There Is No Spoon19. Order and chaos: why do you need them both?Continuing our discussion of Jordan Peterson’s 12 Rules for Life. The second rule is: “Treat yourself like someone you are responsible for helping.” However, in my view, this rule is not really about that. The key concepts in this section are order, chaos, and the process that unfolds between them. Despite their abstract nature, these forces are present in our lives and are just as significant as more concrete, material things. A lack or excess of either one leads to undesirable consequences, which is why the search for the middle path becomes one of life’s most importan...2025-07-0313 min There Is No Spoon18. Atlas shrugged, or Why we sometimes need to be "dangerous”“Stand up straight with your shoulders back.” — that’s how the first of Jordan Peterson’s 12 Rules for Life sounds, which we’re discussing this season. While the idea of the connection between physical and psychological states is generally reasonable and relevant, I believe this rule carries much deeper meaning.In this episode, we’ll discuss Peterson’s key concept of the dominance hierarchy and how it shows up in everyday life on different levels.“If a dominant lobster is badly defeated, its brain basically dissolves. Then it grows a new, subordinate’s brain—one more appropriate to it...2025-06-2717 min

There Is No Spoon18. Atlas shrugged, or Why we sometimes need to be "dangerous”“Stand up straight with your shoulders back.” — that’s how the first of Jordan Peterson’s 12 Rules for Life sounds, which we’re discussing this season. While the idea of the connection between physical and psychological states is generally reasonable and relevant, I believe this rule carries much deeper meaning.In this episode, we’ll discuss Peterson’s key concept of the dominance hierarchy and how it shows up in everyday life on different levels.“If a dominant lobster is badly defeated, its brain basically dissolves. Then it grows a new, subordinate’s brain—one more appropriate to it...2025-06-2717 min There Is No Spoon17. Does life have rules?The new season of the podcast is dedicated to exploring Jordan Peterson’s Twelve Rules for Life.A few years ago, while studying mythology, I stumbled upon a series of YouTube lectures by an author I didn’t know at the time. The topic was the psychological interpretation of biblical stories.What struck me most was how these seemingly dry, hours-long videos were being watched by millions of people worldwide.In this episode, we talk about why Twelve Rules for Life is worth reading, even if titles like “how to live properly” make you roll...2025-06-1910 min

There Is No Spoon17. Does life have rules?The new season of the podcast is dedicated to exploring Jordan Peterson’s Twelve Rules for Life.A few years ago, while studying mythology, I stumbled upon a series of YouTube lectures by an author I didn’t know at the time. The topic was the psychological interpretation of biblical stories.What struck me most was how these seemingly dry, hours-long videos were being watched by millions of people worldwide.In this episode, we talk about why Twelve Rules for Life is worth reading, even if titles like “how to live properly” make you roll...2025-06-1910 min There Is No Spoon16. What is destiny?In this episode, we explore one of the most mysterious and debated topics — the topic of destiny. Reflected in mythology, cultural studies, and psychology, destiny has always raised many questions. We analyze it through the lens of time, starting with ancient gods of fate such as the Greek Moirai and the Norse Norns (and not only them), and ending with modern psychological perspectives.What is the difference between minor destiny and major destiny? What is the purpose? How does personal choice influence destiny? We discuss these questions in this special bonus episode.Works mentioned in th...2025-06-0612 min

There Is No Spoon16. What is destiny?In this episode, we explore one of the most mysterious and debated topics — the topic of destiny. Reflected in mythology, cultural studies, and psychology, destiny has always raised many questions. We analyze it through the lens of time, starting with ancient gods of fate such as the Greek Moirai and the Norse Norns (and not only them), and ending with modern psychological perspectives.What is the difference between minor destiny and major destiny? What is the purpose? How does personal choice influence destiny? We discuss these questions in this special bonus episode.Works mentioned in th...2025-06-0612 min There Is No Spoon15. Synchronicity for the rational mindIn this bonus episode, we revisit the phenomenon of synchronicity — a concept Jung used to describe events that are meaningfully connected, yet not causally related. Often labeled as mystical or esoteric, synchronicity takes on a different light when viewed through the lens of narrative psychology. Building on our previous discussions about personal life stories, we explore how this seemingly irrational idea can, in fact, be understood in a rational and psychologically grounded way."There are no accidents." — Master Oogway, Kung Fu PandaMentioned resources:Carl Gustav Jung, Synchronicity: An Acausal Connecting Principle (CW, v.8...2025-05-2309 min

There Is No Spoon15. Synchronicity for the rational mindIn this bonus episode, we revisit the phenomenon of synchronicity — a concept Jung used to describe events that are meaningfully connected, yet not causally related. Often labeled as mystical or esoteric, synchronicity takes on a different light when viewed through the lens of narrative psychology. Building on our previous discussions about personal life stories, we explore how this seemingly irrational idea can, in fact, be understood in a rational and psychologically grounded way."There are no accidents." — Master Oogway, Kung Fu PandaMentioned resources:Carl Gustav Jung, Synchronicity: An Acausal Connecting Principle (CW, v.8...2025-05-2309 min There Is No Spoon14. Alchemy of midlife passage: death, rebirth, and a new mythIn this episode, we return to the themes we’ve been exploring throughout the previous thirteen conversations — the midlife passage and what it asks of us. We revisit key ideas from earlier episodes and take a step further by using the symbolic language of alchemy to understand what is happening within us during this profound life transition. As Jung suggested, alchemy offers a powerful metaphor for inner transformation — one that helps illuminate the psychological processes at work when our old identity begins to dissolve and something new, yet unknown, starts to emerge.Sources of quotes in this episod...2025-05-1514 min

There Is No Spoon14. Alchemy of midlife passage: death, rebirth, and a new mythIn this episode, we return to the themes we’ve been exploring throughout the previous thirteen conversations — the midlife passage and what it asks of us. We revisit key ideas from earlier episodes and take a step further by using the symbolic language of alchemy to understand what is happening within us during this profound life transition. As Jung suggested, alchemy offers a powerful metaphor for inner transformation — one that helps illuminate the psychological processes at work when our old identity begins to dissolve and something new, yet unknown, starts to emerge.Sources of quotes in this episod...2025-05-1514 min There Is No Spoon13. Man’s search for meaningIf you've lost the meaning in life, should you be upset and rush to find it again?A traditional psychological issue for a person standing at the midpoint of life’s journey is a crisis of meaning. The goals and purposes that once worked no longer do, and new ones have yet to emerge. But is that the root of the problem?In this episode, we’ll explore a different perspective — one in which meaninglessness is seen as a symptom — and see what kind of conclusions we arrive at in the end.Authors and thin...2025-05-0710 min

There Is No Spoon13. Man’s search for meaningIf you've lost the meaning in life, should you be upset and rush to find it again?A traditional psychological issue for a person standing at the midpoint of life’s journey is a crisis of meaning. The goals and purposes that once worked no longer do, and new ones have yet to emerge. But is that the root of the problem?In this episode, we’ll explore a different perspective — one in which meaninglessness is seen as a symptom — and see what kind of conclusions we arrive at in the end.Authors and thin...2025-05-0710 min There Is No Spoon12. From fear of loneliness to helpful solitude, or Why we need to learn to be aloneWe often fear loneliness, desperately trying to avoid it like the plague. But here's the twist: loneliness isn’t just something to run from — it’s a key player in our journey toward self-understanding.In this episode of the podcast, we’ll discuss why solitude is essential for navigating the middle of life, how it helps shift our focus from the Ego–World axis to the Ego–Self axis, and, of course, the inevitable hurdles that come with it. Drawing on the wisdom of James Hollis and Irvin Yalom, we also take a slight detour into Star Wars territo...2025-04-3011 min

There Is No Spoon12. From fear of loneliness to helpful solitude, or Why we need to learn to be aloneWe often fear loneliness, desperately trying to avoid it like the plague. But here's the twist: loneliness isn’t just something to run from — it’s a key player in our journey toward self-understanding.In this episode of the podcast, we’ll discuss why solitude is essential for navigating the middle of life, how it helps shift our focus from the Ego–World axis to the Ego–Self axis, and, of course, the inevitable hurdles that come with it. Drawing on the wisdom of James Hollis and Irvin Yalom, we also take a slight detour into Star Wars territo...2025-04-3011 min There Is No Spoon11. Death and other problems in the second half of lifeHave you ever thought about how the way you think about death might affect the way you live? Many depth psychologists believe that the task of the second half of life is to prepare for death — from Eros to Thanatos. In my view, this is one of the most important yet most taboo topics in modern society.How fundamental is the fear of death? Why is immortality problematic, and how is this reflected in the myth of Eos and Tithonus? Why is the awareness and acceptance of one’s mortality the most crucial task of the midlife tran...2025-04-2309 min

There Is No Spoon11. Death and other problems in the second half of lifeHave you ever thought about how the way you think about death might affect the way you live? Many depth psychologists believe that the task of the second half of life is to prepare for death — from Eros to Thanatos. In my view, this is one of the most important yet most taboo topics in modern society.How fundamental is the fear of death? Why is immortality problematic, and how is this reflected in the myth of Eos and Tithonus? Why is the awareness and acceptance of one’s mortality the most crucial task of the midlife tran...2025-04-2309 min There Is No Spoon10. It’s a time to level up your weak spots, or Why thinkers should start dancingIn this episode, we’ll explore Carl Jung's theory of psychological types and how they help us understand ourselves. Jung identified four key functions through which we interact with the world: thinking, feeling, sensation, and intuition. We use all of them, but one always takes the lead, while the opposite function remains the weakest and least noticeable.Throughout life, we develop our strengths, relying on them in our careers, relationships, and personal growth. But what if, at some point, that’s no longer enough? Our weakest function comes to the forefront in midlife, demanding our attention.Ho...2025-04-1615 min

There Is No Spoon10. It’s a time to level up your weak spots, or Why thinkers should start dancingIn this episode, we’ll explore Carl Jung's theory of psychological types and how they help us understand ourselves. Jung identified four key functions through which we interact with the world: thinking, feeling, sensation, and intuition. We use all of them, but one always takes the lead, while the opposite function remains the weakest and least noticeable.Throughout life, we develop our strengths, relying on them in our careers, relationships, and personal growth. But what if, at some point, that’s no longer enough? Our weakest function comes to the forefront in midlife, demanding our attention.Ho...2025-04-1615 min There Is No Spoon9. What questions should you ask yourself in midlife?At midlife, one of the most important skills is knowing when to pause, take a deep breath, and ask yourself the right questions. Doing so helps you reflect on your life experiences and aspirations while mapping out a meaningful path forward. But what should you be asking yourself? Who am I? and What do I want? — while important — are often too abstract. Something more specific is needed.In this episode, we’ll turn to the questions proposed by Jungian psychologist James Hollis in Finding Meaning in the Second Half of Life. So, grab a pen and paper—I hope t...2025-03-2616 min

There Is No Spoon9. What questions should you ask yourself in midlife?At midlife, one of the most important skills is knowing when to pause, take a deep breath, and ask yourself the right questions. Doing so helps you reflect on your life experiences and aspirations while mapping out a meaningful path forward. But what should you be asking yourself? Who am I? and What do I want? — while important — are often too abstract. Something more specific is needed.In this episode, we’ll turn to the questions proposed by Jungian psychologist James Hollis in Finding Meaning in the Second Half of Life. So, grab a pen and paper—I hope t...2025-03-2616 min There Is No Spoon8. What is existential self-care?Modern psychology talks a lot about self-care — prioritising your well-being, setting boundaries, and nurturing your mind and body. And while this is undeniably important, is it truly enough?In my view, beyond physical health, mental balance, personal growth, and social connections, there’s a deeper, often overlooked dimension — the existential one.What does it mean to take care of yourself existentially? How does it shape the way you live, create, and find meaning? That’s what we’re exploring in this episode.2025-03-1908 min

There Is No Spoon8. What is existential self-care?Modern psychology talks a lot about self-care — prioritising your well-being, setting boundaries, and nurturing your mind and body. And while this is undeniably important, is it truly enough?In my view, beyond physical health, mental balance, personal growth, and social connections, there’s a deeper, often overlooked dimension — the existential one.What does it mean to take care of yourself existentially? How does it shape the way you live, create, and find meaning? That’s what we’re exploring in this episode.2025-03-1908 min There Is No Spoon7. Ignorance is bliss or why does knowing more often mean worrying more?In the previous episode, we briefly touched on the saying, "More knowledge, more sorrow." In the context of self-actualization, it seems somewhat strange: if it's true, then why pursue personal growth at all? We discussed that life itself forces us to engage in this process. But why does this happen? What kind of knowledge are we talking about? Is it possible to avoid awareness and remain forever happy?In this episode, we’ll explore concepts such as existential anxiety, the shadow self, and the tension between individuation and social adaptation. Why does deeper awareness often come with di...2025-03-1212 min

There Is No Spoon7. Ignorance is bliss or why does knowing more often mean worrying more?In the previous episode, we briefly touched on the saying, "More knowledge, more sorrow." In the context of self-actualization, it seems somewhat strange: if it's true, then why pursue personal growth at all? We discussed that life itself forces us to engage in this process. But why does this happen? What kind of knowledge are we talking about? Is it possible to avoid awareness and remain forever happy?In this episode, we’ll explore concepts such as existential anxiety, the shadow self, and the tension between individuation and social adaptation. Why does deeper awareness often come with di...2025-03-1212 min There Is No Spoon6. Midlife Obstacles: From Social Patterns to Self-DiscoveryWhat is the essence of true independence? We challenge the common misconception between "looking independent", genuine autonomy, and being independent, exploring how our decisions are often unconsciously guided by inherited patterns and societal expectations. Discover why real independence requires confronting uncomfortable truths about our desires and motivations, and learn how external responsibilities often overshadow our internal compass. Whether you're questioning your life choices or seeking authentic autonomy, this episode offers crucial insights into breaking free from unconscious patterns and finding your own path.2025-03-0413 min

There Is No Spoon6. Midlife Obstacles: From Social Patterns to Self-DiscoveryWhat is the essence of true independence? We challenge the common misconception between "looking independent", genuine autonomy, and being independent, exploring how our decisions are often unconsciously guided by inherited patterns and societal expectations. Discover why real independence requires confronting uncomfortable truths about our desires and motivations, and learn how external responsibilities often overshadow our internal compass. Whether you're questioning your life choices or seeking authentic autonomy, this episode offers crucial insights into breaking free from unconscious patterns and finding your own path.2025-03-0413 min There Is No Spoon5. The Midlife Turning Point: When Our Projections Start to Fall ApartEver wondered why we sometimes see the world through rose-colored glasses, only to have them shatter in midlife? In this episode, we dive deep into psychological projection — not just as a fancy term, but as a mechanism that shapes our entire worldview. We'll explore how these mental "ready-made models" help us navigate life... until they don't. From understanding why our carefully constructed projections start falling apart in midlife to discovering the opportunity for authentic growth that lies in this crisis, we'll examine what Jung called "second adulthood" — a chance to finally hear our own voice among the chor...2025-02-2415 min

There Is No Spoon5. The Midlife Turning Point: When Our Projections Start to Fall ApartEver wondered why we sometimes see the world through rose-colored glasses, only to have them shatter in midlife? In this episode, we dive deep into psychological projection — not just as a fancy term, but as a mechanism that shapes our entire worldview. We'll explore how these mental "ready-made models" help us navigate life... until they don't. From understanding why our carefully constructed projections start falling apart in midlife to discovering the opportunity for authentic growth that lies in this crisis, we'll examine what Jung called "second adulthood" — a chance to finally hear our own voice among the chor...2025-02-2415 min There Is No Spoon4. The Ghost of Job or a Contract with the UniverseOne of the most challenging ghosts we encounter at life's midpoint is the Ghost of Job. It emerges when we examine our deepest beliefs about how the world should work - the unspoken contracts we make with the universe.What silent agreements do we make with life? How do we react when these imagined contracts are broken? From career expectations to relationships, from health to happiness - we'll explore the hidden deals we make with destiny, and what happens when life refuses to honor them."Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is...2025-02-1809 min

There Is No Spoon4. The Ghost of Job or a Contract with the UniverseOne of the most challenging ghosts we encounter at life's midpoint is the Ghost of Job. It emerges when we examine our deepest beliefs about how the world should work - the unspoken contracts we make with the universe.What silent agreements do we make with life? How do we react when these imagined contracts are broken? From career expectations to relationships, from health to happiness - we'll explore the hidden deals we make with destiny, and what happens when life refuses to honor them."Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is...2025-02-1809 min There Is No Spoon3. Ghosts of the Past and the Wounded HeroIn this new podcast episode, we'll dive deep into childhood traumas and their impact on adult life. We'll explore the classification proposed by Jungian analyst James Hollis, which consists of two types of trauma — overwhelming trauma and deficiency trauma — that can leave an indelible mark on our psyche.Each of these traumas can trigger specific psychological defense mechanisms. By understanding these reactions through analyzing adult behavior, we can identify the root cause and potentially address it — or choose not to. That's what we'll discuss in this episode.2025-02-1108 min

There Is No Spoon3. Ghosts of the Past and the Wounded HeroIn this new podcast episode, we'll dive deep into childhood traumas and their impact on adult life. We'll explore the classification proposed by Jungian analyst James Hollis, which consists of two types of trauma — overwhelming trauma and deficiency trauma — that can leave an indelible mark on our psyche.Each of these traumas can trigger specific psychological defense mechanisms. By understanding these reactions through analyzing adult behavior, we can identify the root cause and potentially address it — or choose not to. That's what we'll discuss in this episode.2025-02-1108 min There Is No Spoon2. The Midpoint of Life: Understanding the Baggage We CarryIn this episode, we're embarking on a journey into the midpoint of life, exploring the profound question: what baggage do we carry with us as we approach this crucial threshold? Before we discuss different strategies for navigating the midlife crisis, we'll first understand the complex web of experiences, emotions, and unresolved issues that bring us to this pivotal moment.

In this episode, we'll examine how our past shapes our present — from childhood experiences and unfulfilled dreams to the weight of responsibilities and life's ultimate realities. Whether you're approaching midlife, supporting someone through this transition, or simply curious ab...2025-02-0509 min

There Is No Spoon2. The Midpoint of Life: Understanding the Baggage We CarryIn this episode, we're embarking on a journey into the midpoint of life, exploring the profound question: what baggage do we carry with us as we approach this crucial threshold? Before we discuss different strategies for navigating the midlife crisis, we'll first understand the complex web of experiences, emotions, and unresolved issues that bring us to this pivotal moment.

In this episode, we'll examine how our past shapes our present — from childhood experiences and unfulfilled dreams to the weight of responsibilities and life's ultimate realities. Whether you're approaching midlife, supporting someone through this transition, or simply curious ab...2025-02-0509 min There Is No Spoon1. Challenges of the Midway on the Journey of Our LifeThis episode kicks off a new podcast season dedicated to the “midway pass” or the midlife crisis. I believe this topic will resonate with listeners of all ages. For those currently at the “pass,” this season might help piece together some kind of map for the journey ahead. For those approaching it, it offers an opportunity to better prepare for this pivotal stage in life—after all, they say, “forewarned is forearmed.” And for those who have already crossed this pass, it could be interesting to look back and view past events from a new perspective.2025-01-2808 min

There Is No Spoon1. Challenges of the Midway on the Journey of Our LifeThis episode kicks off a new podcast season dedicated to the “midway pass” or the midlife crisis. I believe this topic will resonate with listeners of all ages. For those currently at the “pass,” this season might help piece together some kind of map for the journey ahead. For those approaching it, it offers an opportunity to better prepare for this pivotal stage in life—after all, they say, “forewarned is forearmed.” And for those who have already crossed this pass, it could be interesting to look back and view past events from a new perspective.2025-01-2808 min Ложки нет79 - Чем плохи месопотамские интерпретации невинных страданий?Проблема невинных страданий впервые появилась в месопотамской культуре и достигла своего апогея в книге Иова. Однако закономерен вопрос, нельзя ли интерпретации, которые предлагали шумерские и вавилонские авторы, применить и к истории библейского страдальца? Насколько они будут разумны?

В этом эпизоде я начну представлять свою точку зрения, заключающуюся в том, что для истории Иова ни одна из месопотамских теодицей не является убедительной и что нужен какой-то иной подход. Сейчас мы обсудим версии, связанные с оправданием страданий из-за неосознанных или неизвестных грехов, бесчестия и возможного наличия зла в самой человеческой природе.

«Что такое человек, чтоб быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиною быть праведным?» (Иов 15:14)2021-12-2920 min

Ложки нет79 - Чем плохи месопотамские интерпретации невинных страданий?Проблема невинных страданий впервые появилась в месопотамской культуре и достигла своего апогея в книге Иова. Однако закономерен вопрос, нельзя ли интерпретации, которые предлагали шумерские и вавилонские авторы, применить и к истории библейского страдальца? Насколько они будут разумны?

В этом эпизоде я начну представлять свою точку зрения, заключающуюся в том, что для истории Иова ни одна из месопотамских теодицей не является убедительной и что нужен какой-то иной подход. Сейчас мы обсудим версии, связанные с оправданием страданий из-за неосознанных или неизвестных грехов, бесчестия и возможного наличия зла в самой человеческой природе.

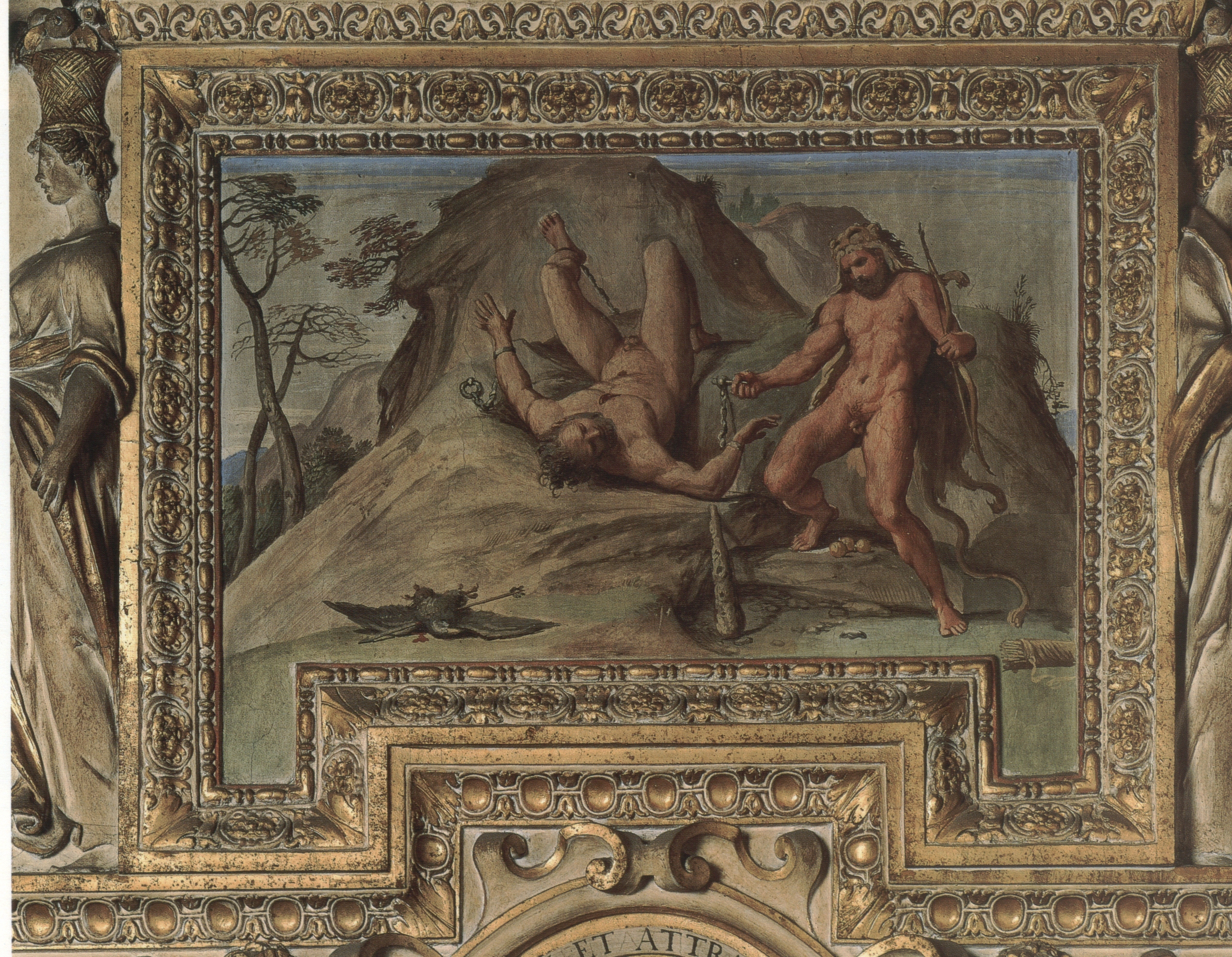

«Что такое человек, чтоб быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиною быть праведным?» (Иов 15:14)2021-12-2920 min Ложки нет78. Как невинные страдания меняют Иова?В этом эпизоде мы узнаем о том, что нового появилось в книге Иова в части структуры произведения, чего не было в более ранних поэмах. (И почему это важно!)

Затем попробуем проанализировать изменения в личности Иова, вызванные его страданиями, на основе известной модели, предложенной Кюблер–Росс. Это приведёт нас к очень интересному выводу, что последний шаг протагонист не смог сделать самостоятельно, для чего и потребовалась помощь двух новых персонажей, не встречавшихся ранее в литературных произведениях Древней Месопотамии.

“Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастье.” (Иов 3:26)2021-12-1521 min

Ложки нет78. Как невинные страдания меняют Иова?В этом эпизоде мы узнаем о том, что нового появилось в книге Иова в части структуры произведения, чего не было в более ранних поэмах. (И почему это важно!)

Затем попробуем проанализировать изменения в личности Иова, вызванные его страданиями, на основе известной модели, предложенной Кюблер–Росс. Это приведёт нас к очень интересному выводу, что последний шаг протагонист не смог сделать самостоятельно, для чего и потребовалась помощь двух новых персонажей, не встречавшихся ранее в литературных произведениях Древней Месопотамии.

“Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастье.” (Иов 3:26)2021-12-1521 min Ложки нет77. Личность Иова в свете страданийНесмотря на свалившиеся в первой главе книги Иова несчастья, протагонист выдерживает возникшее напряжение, не меняя своего мировоззрения. Однако события разворачиваются таким образом, что даже такой стойкий человек не может выдержать.

Что повлияло на изменение позиции главного героя? В чём отличие фабулы второй главы от аналогичных элементов из шумерских поэм? Как завязка книги Иова может быть интерпретирована с помощью дзен?

Продолжаем обсуждать личность Иова.2021-11-1019 min

Ложки нет77. Личность Иова в свете страданийНесмотря на свалившиеся в первой главе книги Иова несчастья, протагонист выдерживает возникшее напряжение, не меняя своего мировоззрения. Однако события разворачиваются таким образом, что даже такой стойкий человек не может выдержать.

Что повлияло на изменение позиции главного героя? В чём отличие фабулы второй главы от аналогичных элементов из шумерских поэм? Как завязка книги Иова может быть интерпретирована с помощью дзен?

Продолжаем обсуждать личность Иова.2021-11-1019 min Ложки нет76. Кто есть Иов? О личности герояДля того, чтобы понять историю, нужно вначале изучить личность протагониста, ведь, в конце концов, что такое нарратив? — рассказ о том, как изменялся герой! Но важна не сама фабула, а причины, почему изменения происходили.

Каков был Иов перед началом испытаний? Чем он отличался от протагонистов шумерских поэм? Почему Бог Иова похож на Филипа Зимбардо (Стэнфордский тюремный эксперимент)? На эти вопросы мы постараемся найти ответы в рамках нового эпизода подкаста.2021-11-0321 min

Ложки нет76. Кто есть Иов? О личности герояДля того, чтобы понять историю, нужно вначале изучить личность протагониста, ведь, в конце концов, что такое нарратив? — рассказ о том, как изменялся герой! Но важна не сама фабула, а причины, почему изменения происходили.

Каков был Иов перед началом испытаний? Чем он отличался от протагонистов шумерских поэм? Почему Бог Иова похож на Филипа Зимбардо (Стэнфордский тюремный эксперимент)? На эти вопросы мы постараемся найти ответы в рамках нового эпизода подкаста.2021-11-0321 min Ложки нет75. Иов: началоВ новом эпизоде мы наконец-таки переходим к анализу книги Иова — одного из величайших произведений в истории человечества. Вначале я попытаюсь объяснить, что я под этим подразумеваю и почему считаю эту книгу столь важной. Мы обсудим и то, какими способами можно исследовать это произведение и в чём недостаток каждого из них.

В завершении мы поговорим о персонажах, присутствующих явно и неявно в книге Иова, и о том, чем принципиально она отличается от более ранних месопотамских поэм.2021-10-2720 min

Ложки нет75. Иов: началоВ новом эпизоде мы наконец-таки переходим к анализу книги Иова — одного из величайших произведений в истории человечества. Вначале я попытаюсь объяснить, что я под этим подразумеваю и почему считаю эту книгу столь важной. Мы обсудим и то, какими способами можно исследовать это произведение и в чём недостаток каждого из них.

В завершении мы поговорим о персонажах, присутствующих явно и неявно в книге Иова, и о том, чем принципиально она отличается от более ранних месопотамских поэм.2021-10-2720 min Ложки нет74. Добр человек или бобр: Вавилонская теодицеяВавилонская теодицея — последнее произведение из Древней Месопотамии, которое мы рассмотрим. В отличие от шумерского Человека и его бога и Ludlul bel nemeqi, в этой поэме основной формой повествования является не монолог, а диалог, в котором участвуют два персонажа — страдалец и мудрец.

При первом прочтении может показаться, что причина и смысл невинных страданий не поменялись по сравнению с более ранними версиями. Однако в последних строфах Вавилонской теодицеи мы встречаемся с двумя новыми версиями — несовершенство природы человека или даже зло, привнесённое богами в сущность людей.

Об этом мы и поговорим в этом эпизоде.2021-10-2020 min

Ложки нет74. Добр человек или бобр: Вавилонская теодицеяВавилонская теодицея — последнее произведение из Древней Месопотамии, которое мы рассмотрим. В отличие от шумерского Человека и его бога и Ludlul bel nemeqi, в этой поэме основной формой повествования является не монолог, а диалог, в котором участвуют два персонажа — страдалец и мудрец.

При первом прочтении может показаться, что причина и смысл невинных страданий не поменялись по сравнению с более ранними версиями. Однако в последних строфах Вавилонской теодицеи мы встречаемся с двумя новыми версиями — несовершенство природы человека или даже зло, привнесённое богами в сущность людей.

Об этом мы и поговорим в этом эпизоде.2021-10-2020 min Ложки нет73. Анализ вавилонской поэмы Ludlul bel nemeqi, часть 2Мы продолжаем анализировать одну из самых длинных поэм о невинных страдальцах — Ludlul bel nemeqi. В этом эпизоде мы рассматриваем третью и четвёртую клинописные таблички, в которых происходит исцеление главного героя.

Вначале он видит три сновидения, где встречается с интересными персонажами, чью роль можно легко интерпретировать с точки зрения аналитической психологии. Символически они выражают процесс смерти и возрождения, столь часто встречающийся в мифологии всех народов земли.

В конце эпизода мы обсудим возможные причины страданий протагониста этой поэмы и аргументы за и против каждого из вариантов.2021-10-1319 min

Ложки нет73. Анализ вавилонской поэмы Ludlul bel nemeqi, часть 2Мы продолжаем анализировать одну из самых длинных поэм о невинных страдальцах — Ludlul bel nemeqi. В этом эпизоде мы рассматриваем третью и четвёртую клинописные таблички, в которых происходит исцеление главного героя.

Вначале он видит три сновидения, где встречается с интересными персонажами, чью роль можно легко интерпретировать с точки зрения аналитической психологии. Символически они выражают процесс смерти и возрождения, столь часто встречающийся в мифологии всех народов земли.

В конце эпизода мы обсудим возможные причины страданий протагониста этой поэмы и аргументы за и против каждого из вариантов.2021-10-1319 min Ложки нет72. Невинный страдалец в Вавилоне: поэма Ludlul bel nemeqiВ этом эпизоде мы начнём обсуждать самую длинную поэму о невинных страдальцах в Древней Месопотамии — Ludlul bel nemeqi или «Владыку мудрости я хочу восславить».

Несмотря на то, что общая канва о незаслуженных (с точки зрения протагониста) страданиях повторяет фабулу шумерского Человека и его бога, в этом произведении появляются принципиально новые идеи: амбивалентность верховного божества и более насыщенное и глубокое описание переживаний на физическом, психологическом, социальном и экзистенциальном уровнях. Герой ищет причину собственных несчастий, перечисляя один грех за другим, однако не может её найти.

К какому мы выводу приходит протагонист? В чём особенность описания феномена невинных страданий в этой поэме? В этом эпизоде мы обсудим первую половину Ludlul.2021-10-0619 min

Ложки нет72. Невинный страдалец в Вавилоне: поэма Ludlul bel nemeqiВ этом эпизоде мы начнём обсуждать самую длинную поэму о невинных страдальцах в Древней Месопотамии — Ludlul bel nemeqi или «Владыку мудрости я хочу восславить».

Несмотря на то, что общая канва о незаслуженных (с точки зрения протагониста) страданиях повторяет фабулу шумерского Человека и его бога, в этом произведении появляются принципиально новые идеи: амбивалентность верховного божества и более насыщенное и глубокое описание переживаний на физическом, психологическом, социальном и экзистенциальном уровнях. Герой ищет причину собственных несчастий, перечисляя один грех за другим, однако не может её найти.

К какому мы выводу приходит протагонист? В чём особенность описания феномена невинных страданий в этой поэме? В этом эпизоде мы обсудим первую половину Ludlul.2021-10-0619 min Ложки нет71. Шумерский аналог Иова: Человек и его богМы начинаем исследовать культуральный аспект невинных страданий на примере месопотамских поэм. В этом эпизоде рассматривается шумерский «Человек и его бог» или «Старовавилонская поэма о невинных страданиях».

Это — одно из пяти произведений, причисляемых в жанру невинных страданий и самое старое из них. Поэма написана около 2000 года д.н.э. В тексте описываются переживания протагониста, чью природу он не понимает. Однако внимательный анализ поэмы подсказывает нам возможные варианты интерпретаций, почему страдает главный герой. И это объяснение имеет весьма интересный психологический смысл, актуальный и для современного человека.2021-09-2920 min

Ложки нет71. Шумерский аналог Иова: Человек и его богМы начинаем исследовать культуральный аспект невинных страданий на примере месопотамских поэм. В этом эпизоде рассматривается шумерский «Человек и его бог» или «Старовавилонская поэма о невинных страданиях».

Это — одно из пяти произведений, причисляемых в жанру невинных страданий и самое старое из них. Поэма написана около 2000 года д.н.э. В тексте описываются переживания протагониста, чью природу он не понимает. Однако внимательный анализ поэмы подсказывает нам возможные варианты интерпретаций, почему страдает главный герой. И это объяснение имеет весьма интересный психологический смысл, актуальный и для современного человека.2021-09-2920 min Ложки нет70. Современный Иов и его страданияС этого эпизода мы начинаем новый сезон, посвящённый современным интерпретациям древней легенды о невинном страдальце, широко известным примером которой является история Иова.

В этом выпуске я постараюсь рассказать, как нужно подходить к анализу подобных нарративов и почему объяснения, которые были актуальны ранее, более не являются убедительными. И предложу свои варианты ответа на ещё более важный вопрос о том, зачем вообще стоит вникать в эту тему?2021-09-2219 min

Ложки нет70. Современный Иов и его страданияС этого эпизода мы начинаем новый сезон, посвящённый современным интерпретациям древней легенды о невинном страдальце, широко известным примером которой является история Иова.

В этом выпуске я постараюсь рассказать, как нужно подходить к анализу подобных нарративов и почему объяснения, которые были актуальны ранее, более не являются убедительными. И предложу свои варианты ответа на ещё более важный вопрос о том, зачем вообще стоит вникать в эту тему?2021-09-2219 min Ложки нет69. Ответы на вопросы, ч. 2: практическая сторона юнгианства, индивидуация и стрессПродолжаю отвечать на вопросы. В этом эпизоде мы обсудим следующие из них:

1. Какие в аналитической психологии есть практические техники (и почему вас это не должно особо волновать)?

2. В рамках саморефлексии: почему подкаст больше ориентирован на диалектику и сложные вопросы, а не на практику?

3. Как развивать и регулировать механизмы стресса?

4. Как эффективно проходить процесс индивидуации?2021-09-1520 min

Ложки нет69. Ответы на вопросы, ч. 2: практическая сторона юнгианства, индивидуация и стрессПродолжаю отвечать на вопросы. В этом эпизоде мы обсудим следующие из них:

1. Какие в аналитической психологии есть практические техники (и почему вас это не должно особо волновать)?

2. В рамках саморефлексии: почему подкаст больше ориентирован на диалектику и сложные вопросы, а не на практику?

3. Как развивать и регулировать механизмы стресса?

4. Как эффективно проходить процесс индивидуации?2021-09-1520 min Ложки нет68. Ответы на вопросы, ч.1: о течениях психоанализа, самопознании и ЮнгеКак и анонсировалось на прошлой неделе, несколько выпусков будут посвящены ответам на ваши вопросы по материалам предыдущих сезонов подкаста (пользуясь случаем, спасибо всем тем, кто прислал или ещё пришлёт вопросы).

В этом выпуске, помимо технических моментов, будут рассуждения на следующие темы:

1. Краткий обзор направлений внутри психоанализа и почему об этом сложно говорить.

2. Стоит ли заниматься саморазвитием и самокопанием без профессионального психолога?

3. Сектанты ли юнгианцы?

Ссылки на источники, которые я упоминал в ответе на первый вопрос:

— Хьелл, Зиглер, “Теория личности” (любое издание)

— Corey “Theory and Practice of Counseling” (любое издание, лучше — начиная с восьмого)

— Курс на Курсере по бессознательному: https://www.coursera.org/learn/know-thyself-the-unconscious

Stay tuned!2021-09-0123 min

Ложки нет68. Ответы на вопросы, ч.1: о течениях психоанализа, самопознании и ЮнгеКак и анонсировалось на прошлой неделе, несколько выпусков будут посвящены ответам на ваши вопросы по материалам предыдущих сезонов подкаста (пользуясь случаем, спасибо всем тем, кто прислал или ещё пришлёт вопросы).

В этом выпуске, помимо технических моментов, будут рассуждения на следующие темы:

1. Краткий обзор направлений внутри психоанализа и почему об этом сложно говорить.

2. Стоит ли заниматься саморазвитием и самокопанием без профессионального психолога?

3. Сектанты ли юнгианцы?

Ссылки на источники, которые я упоминал в ответе на первый вопрос:

— Хьелл, Зиглер, “Теория личности” (любое издание)

— Corey “Theory and Practice of Counseling” (любое издание, лучше — начиная с восьмого)

— Курс на Курсере по бессознательному: https://www.coursera.org/learn/know-thyself-the-unconscious

Stay tuned!2021-09-0123 min Ложки нет67. Бог из разума: онтологические аргументыВсе предыдущие аргументы, которые мы рассматривали, всегда опирались на факты, полученные из опыта. Взять, например, Космологический аргумент: его предпосылками являются утверждения о существовании Вселенной и о том, что у любого события имеется причина вне него. Как мы их обосновывали? Путём апелляции к жизненному опыту! Но корректно ли это?

Онтологические аргументы пытаются исправить этот недостаток и опираются (в основном) только на такие факты, которые можно считать истинными априори. Но возможно ли вообще такое? Насколько убедительны такие аргументы?

В этом эпизоде мы рассмотрим несколько версий онтологических аргументов и детально обсудим их достоинства и недостатки.2021-08-2520 min

Ложки нет67. Бог из разума: онтологические аргументыВсе предыдущие аргументы, которые мы рассматривали, всегда опирались на факты, полученные из опыта. Взять, например, Космологический аргумент: его предпосылками являются утверждения о существовании Вселенной и о том, что у любого события имеется причина вне него. Как мы их обосновывали? Путём апелляции к жизненному опыту! Но корректно ли это?

Онтологические аргументы пытаются исправить этот недостаток и опираются (в основном) только на такие факты, которые можно считать истинными априори. Но возможно ли вообще такое? Насколько убедительны такие аргументы?

В этом эпизоде мы рассмотрим несколько версий онтологических аргументов и детально обсудим их достоинства и недостатки.2021-08-2520 min Ложки нет66. Почему теория эволюции свидетельствует о существовании Бога?Мы привыкли думать, что вся наука представляет собой единый и непротиворечивый корпус знаний, что математика не противоречит химии, а физика — биологии. Но так ли это?

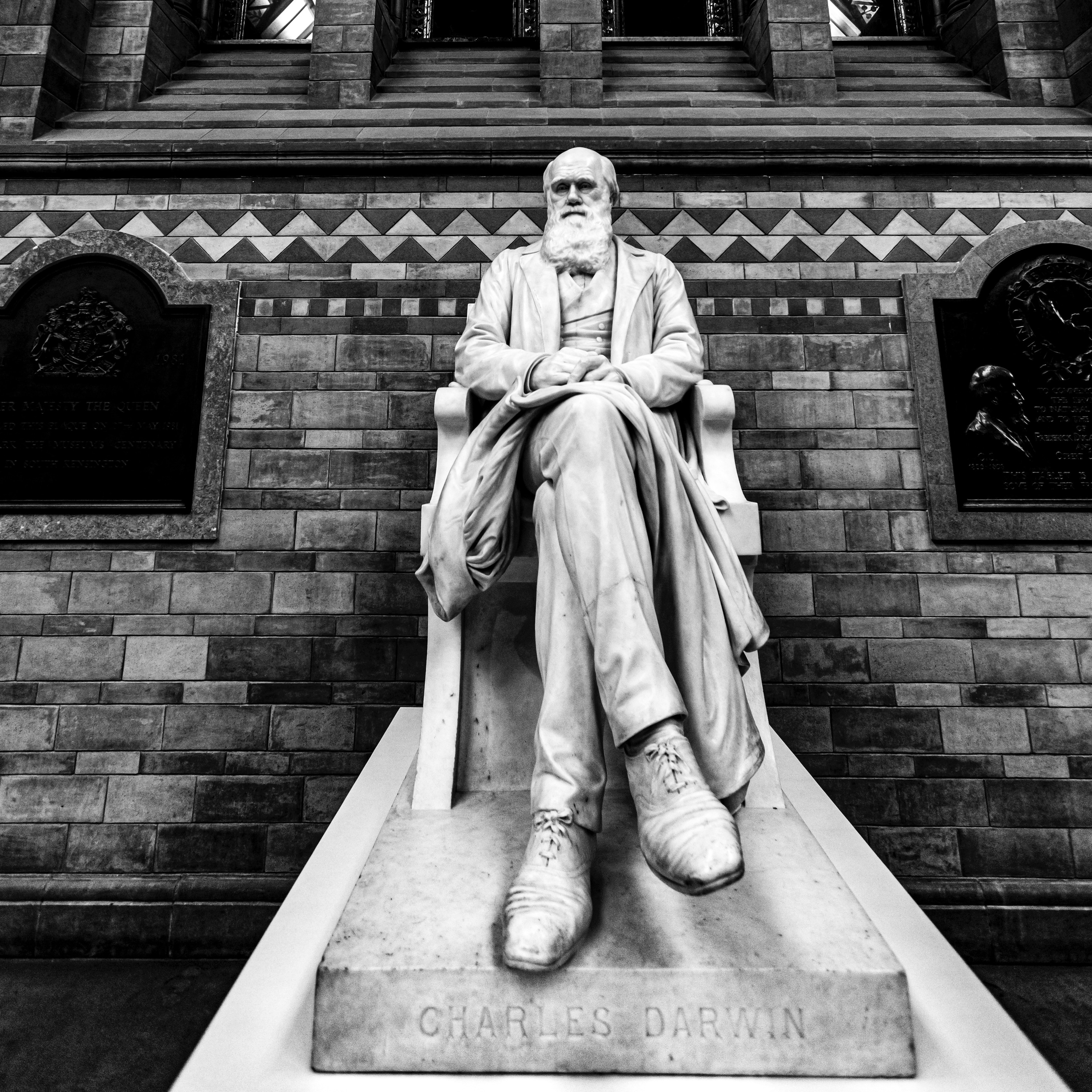

Современный аналитический философ Алвин Плантинга даёт отрицательный ответ. В качестве рационального обоснования он предлагает аргумент, называемый эволюционным аргументом против натурализма. Тезис, который предлагает исследователь, заключается в том, что одновременно верить и в теорию эволюции, и в физический принцип детерминизма рационально не обосновано. Получается, что нужно выбрать что-то одно или отказаться от обоих принципов.

На чём основывает свои рассуждения Плантинга? В чём основной “ингредиент” его аргументации? Отвечаем на эти вопросы в рамках нового эпизода подкаста.2021-08-1121 min

Ложки нет66. Почему теория эволюции свидетельствует о существовании Бога?Мы привыкли думать, что вся наука представляет собой единый и непротиворечивый корпус знаний, что математика не противоречит химии, а физика — биологии. Но так ли это?

Современный аналитический философ Алвин Плантинга даёт отрицательный ответ. В качестве рационального обоснования он предлагает аргумент, называемый эволюционным аргументом против натурализма. Тезис, который предлагает исследователь, заключается в том, что одновременно верить и в теорию эволюции, и в физический принцип детерминизма рационально не обосновано. Получается, что нужно выбрать что-то одно или отказаться от обоих принципов.

На чём основывает свои рассуждения Плантинга? В чём основной “ингредиент” его аргументации? Отвечаем на эти вопросы в рамках нового эпизода подкаста.2021-08-1121 min Ложки нет65. Аргумент от сознания в пользу существования БогаПосле того, как в прошлом эпизоде мы обсудили проблему сознания в контексте современных исследований, пришло время перейти непосредственно к аргументу от сознания.

Есть несколько разных его версий, но мы рассмотрим вариант Суинберна (в интерпретации Moreland). Он основывается на двух допущениях: (1) не все объяснения должны быть (и де факто являются) научными, и (2) существуют особые, ментальные, события, такие как намерения и решения, которые хоть и связаны с физическими, но не определяются ими.

Откуда берутся эти условия? Как из них можно вывести аргумент в пользу существования Бога или души? Об этом — в новом эпизоде.2021-08-0420 min

Ложки нет65. Аргумент от сознания в пользу существования БогаПосле того, как в прошлом эпизоде мы обсудили проблему сознания в контексте современных исследований, пришло время перейти непосредственно к аргументу от сознания.

Есть несколько разных его версий, но мы рассмотрим вариант Суинберна (в интерпретации Moreland). Он основывается на двух допущениях: (1) не все объяснения должны быть (и де факто являются) научными, и (2) существуют особые, ментальные, события, такие как намерения и решения, которые хоть и связаны с физическими, но не определяются ими.

Откуда берутся эти условия? Как из них можно вывести аргумент в пользу существования Бога или души? Об этом — в новом эпизоде.2021-08-0420 min Ложки нет64. Сознание как парадоксОдин из наиболее современных аргументов в пользу существования Бога называется “аргумент от сознания”. Но его восприятие сильно зависит от того, что человек подразумевает под словом “сознание”.

Несмотря на то, что на дворе — XXI век, внятного и разумного ответа на этот вопрос нет. Психологи, биологи, философы и даже физики пытаются предложить свои версии, но насколько они обоснованы?

В этом эпизоде мы обсудим то, какие есть подходы к пониманию сознания, в чём их преимущества и недостатки.2021-07-2821 min

Ложки нет64. Сознание как парадоксОдин из наиболее современных аргументов в пользу существования Бога называется “аргумент от сознания”. Но его восприятие сильно зависит от того, что человек подразумевает под словом “сознание”.

Несмотря на то, что на дворе — XXI век, внятного и разумного ответа на этот вопрос нет. Психологи, биологи, философы и даже физики пытаются предложить свои версии, но насколько они обоснованы?

В этом эпизоде мы обсудим то, какие есть подходы к пониманию сознания, в чём их преимущества и недостатки.2021-07-2821 min Ложки нет63. Аргумент от сокрытости против существования БогаПосле некоторого введения мы переходим к обсуждению версии аргумента, предложенной Шелленбергом в его работе “Божественная сокрытость и разум”:

1. Существуют люди, которые способны лично общаться с Богом, но НЕ ПО СВОЕЙ ВИНЕ не верят в Него.

2. Если существует личный Бог, который непревзойдённо велик, то таких людей быть не должно.

3. Значит, такого Бога нет.

Как обосновываются эти предположения? Какие возражения могут предложить теисты против этих высказываний? Об этом и не только — в новом эпизоде.2021-07-2120 min

Ложки нет63. Аргумент от сокрытости против существования БогаПосле некоторого введения мы переходим к обсуждению версии аргумента, предложенной Шелленбергом в его работе “Божественная сокрытость и разум”:

1. Существуют люди, которые способны лично общаться с Богом, но НЕ ПО СВОЕЙ ВИНЕ не верят в Него.

2. Если существует личный Бог, который непревзойдённо велик, то таких людей быть не должно.

3. Значит, такого Бога нет.

Как обосновываются эти предположения? Какие возражения могут предложить теисты против этих высказываний? Об этом и не только — в новом эпизоде.2021-07-2120 min Ложки нет62. Бог скрывается, или его нет?От проблемы существования зла мы переходим к другому аргументу, который тоже часто применяется атеистами — аргументу от божественной сокрытости или скрытности. Иногда эту проблему называют божественным молчанием.

Почему Бог не открывается миру? Почему молитва для современного человека становится не диалогом, а монологом? Если Бог действительно непревзойдённо велик и морально совершенен, то почему существуют люди, которые могут и хотят в Него поверить, но не имеют достаточных оснований для этой веры?

В этом эпизоде мы подробно рассмотрим разные аспекты божественной сокрытости, в чём она выражается и как переживается, а также какие существуют известные исторические примеры этого феномена.

“Боже Мой, Боже Мой! Для чего ты оставил меня?” (Мф. 27:46)2021-07-1421 min

Ложки нет62. Бог скрывается, или его нет?От проблемы существования зла мы переходим к другому аргументу, который тоже часто применяется атеистами — аргументу от божественной сокрытости или скрытности. Иногда эту проблему называют божественным молчанием.

Почему Бог не открывается миру? Почему молитва для современного человека становится не диалогом, а монологом? Если Бог действительно непревзойдённо велик и морально совершенен, то почему существуют люди, которые могут и хотят в Него поверить, но не имеют достаточных оснований для этой веры?

В этом эпизоде мы подробно рассмотрим разные аспекты божественной сокрытости, в чём она выражается и как переживается, а также какие существуют известные исторические примеры этого феномена.

“Боже Мой, Боже Мой! Для чего ты оставил меня?” (Мф. 27:46)2021-07-1421 min Ложки нет61. Можно ли оправдать существование зла?Философ Дэвид Юм, рассматривая проблему существования зла, заметил, что этот факт сложно совместить с концепцией всемогущего, всезнающего и всеблагого Бога. Он сказал: “Если Бог хочет остановить зло, но не может, тогда он не всемогущ. Если Бог может, но не хочет остановить зло, то тогда он — не всеблаг. Если он хочет и может, то откуда же тогда зло?”

Эта проблема волнует теологов, философов и просто обычных людей на протяжении тысячелетий. Уже в Древнем Шумере можно встретить первые тексты, повествующие о невинных страданиях и вопрошающие богов, как же так, где же их хвалёная справедливость. Апогея это достигает в книге Иова, страдания которого некоторые исследователи называют муками теодиции, что означает “попытку оправдания Бога”.

Собственно, с тех времён и до сих пор исследователи пытаются найти разумное объяснение проблеме зла. Однако традиционно считается, что существование зла является аргументом против Бога. Насколько это так? В чём суть этого аргумента и как он звучит? Какие есть варианты возражений? Эти вопросы мы рассматриваем в очередном эпизоде подкаста.2021-07-0722 min

Ложки нет61. Можно ли оправдать существование зла?Философ Дэвид Юм, рассматривая проблему существования зла, заметил, что этот факт сложно совместить с концепцией всемогущего, всезнающего и всеблагого Бога. Он сказал: “Если Бог хочет остановить зло, но не может, тогда он не всемогущ. Если Бог может, но не хочет остановить зло, то тогда он — не всеблаг. Если он хочет и может, то откуда же тогда зло?”

Эта проблема волнует теологов, философов и просто обычных людей на протяжении тысячелетий. Уже в Древнем Шумере можно встретить первые тексты, повествующие о невинных страданиях и вопрошающие богов, как же так, где же их хвалёная справедливость. Апогея это достигает в книге Иова, страдания которого некоторые исследователи называют муками теодиции, что означает “попытку оправдания Бога”.

Собственно, с тех времён и до сих пор исследователи пытаются найти разумное объяснение проблеме зла. Однако традиционно считается, что существование зла является аргументом против Бога. Насколько это так? В чём суть этого аргумента и как он звучит? Какие есть варианты возражений? Эти вопросы мы рассматриваем в очередном эпизоде подкаста.2021-07-0722 min Ложки нет60. Насколько тонко настроена наша Вселенная?Ряд аргументов в пользу существования сверхъестественного базируются на наблюдении о том, как «тонко» настроена наша Вселенная. Поменяйте немного значение любой из физических констант или закона природы — и мира в том виде, к которому мы привыкли, просто не получится. Измените начальные условия — и получите абсолютно другую Вселенную, в которой жизнь могла бы и не зародиться. Кажется, что как будто бы кто-то или что-то настроило Вселенную таким образом, чтобы она была такой, какова она и есть, и были те, кто был бы способен это оценить.

На таких рассуждениях базируются аргументы от дизайна или тонкой настройки. В этом эпизоде мы кратко рассмотрим современную диалектическую версию этого рассуждения, а также обсудим три основные линии критики этой идеи, основывающиеся на существовании случайностей, антропном принципе и гипотезе о Мультивселенной.2021-06-0220 min

Ложки нет60. Насколько тонко настроена наша Вселенная?Ряд аргументов в пользу существования сверхъестественного базируются на наблюдении о том, как «тонко» настроена наша Вселенная. Поменяйте немного значение любой из физических констант или закона природы — и мира в том виде, к которому мы привыкли, просто не получится. Измените начальные условия — и получите абсолютно другую Вселенную, в которой жизнь могла бы и не зародиться. Кажется, что как будто бы кто-то или что-то настроило Вселенную таким образом, чтобы она была такой, какова она и есть, и были те, кто был бы способен это оценить.

На таких рассуждениях базируются аргументы от дизайна или тонкой настройки. В этом эпизоде мы кратко рассмотрим современную диалектическую версию этого рассуждения, а также обсудим три основные линии критики этой идеи, основывающиеся на существовании случайностей, антропном принципе и гипотезе о Мультивселенной.2021-06-0220 min Ложки нет59. Современный космологический аргумент ЛейбницаОдну из версий космологического аргумента в своё время предложил философ и учёный Готфрид Лейбниц. Несмотря на то, что оригинальная формулировка содержит ряд спорных моментов, современные версии лишены подобных недостатков.

Эта версия космологического аргумента опирается на принцип достаточной причины или достаточного основания, который воплощает потребность человека в поиске необходимых объяснений. Действительно, любое внешнее событие мы практически всегда воспринимаем как чем-то обусловленное, а не возникшее случайно, без какой-либо предпосылки. Хоть ряд философов (например, Дэвид Юм и Грэхем Оппи) и критикуют этот принцип, тем не менее, сложно отрицать то, насколько широко он применяется в науке и нашей повседневной жизни.

Обсуждаем сильные и слабые стороны этого аргумента в новом эпизоде.2021-05-2621 min

Ложки нет59. Современный космологический аргумент ЛейбницаОдну из версий космологического аргумента в своё время предложил философ и учёный Готфрид Лейбниц. Несмотря на то, что оригинальная формулировка содержит ряд спорных моментов, современные версии лишены подобных недостатков.

Эта версия космологического аргумента опирается на принцип достаточной причины или достаточного основания, который воплощает потребность человека в поиске необходимых объяснений. Действительно, любое внешнее событие мы практически всегда воспринимаем как чем-то обусловленное, а не возникшее случайно, без какой-либо предпосылки. Хоть ряд философов (например, Дэвид Юм и Грэхем Оппи) и критикуют этот принцип, тем не менее, сложно отрицать то, насколько широко он применяется в науке и нашей повседневной жизни.

Обсуждаем сильные и слабые стороны этого аргумента в новом эпизоде.2021-05-2621 min Ложки нет58. Космологический аргумент: каламический вариант и версия Фомы АквинскогоВ этом эпизоде мы рассмотрим группу наиболее примечательных аргументов в пользу или против существования сверхъестественного, а именно — космологические аргументы. Они базируются на самом факте существования Вселенной, задаваясь вопросом: а почему вообще что-то существует и продолжает существовать?

Несмотря на то, что вариантов для этого типа аргументов достаточно много, в этом эпизоде мы рассмотрим всего лишь два из них — Фомы Аквинского и так называемый каламический космологический аргумент. Хоть оба они достаточно старые, свою актуальность они не потеряли. Последний всего за жалких три строчки сможет (или не сможет :)) заставить вас задуматься над тем, а как же это можно опровергнуть?2021-05-1921 min

Ложки нет58. Космологический аргумент: каламический вариант и версия Фомы АквинскогоВ этом эпизоде мы рассмотрим группу наиболее примечательных аргументов в пользу или против существования сверхъестественного, а именно — космологические аргументы. Они базируются на самом факте существования Вселенной, задаваясь вопросом: а почему вообще что-то существует и продолжает существовать?

Несмотря на то, что вариантов для этого типа аргументов достаточно много, в этом эпизоде мы рассмотрим всего лишь два из них — Фомы Аквинского и так называемый каламический космологический аргумент. Хоть оба они достаточно старые, свою актуальность они не потеряли. Последний всего за жалких три строчки сможет (или не сможет :)) заставить вас задуматься над тем, а как же это можно опровергнуть?2021-05-1921 min Ложки нет57. Обзор аргументов в пользу и против БогаЕсли рассматривать философские аргументы в пользу или против существования сверхъестественного, то сложно найти какой-то один, который бы убедительно доказывал или опровергал соответствующее утверждение. Как же тогда можно подойти к решению данной проблемы?

Оксфордский профессор Ричард Суиберн предложил собственный подход, который можно назвать “кумулятивным аргументом”, базирующимся на идеях вероятности и оценке всей совокупности свидетельств, а не только одного факта.

В этом эпизоде, помимо более подробного разбора идеи Суиберна на нескольких примерах, мы также сделаем краткий обзор некоторых типов наиболее распространённых аргументов: космологического аргумента, аргумента от тонкой настройки, аргумента от дизайна (телеологический), аргумент от наличия сознания, аргумент от существования зла, аргумент от сокрытости и др. Разумеется, и типов, и вариантов существенно больше, но это — уже тема будущих эпизодов.2021-05-1221 min

Ложки нет57. Обзор аргументов в пользу и против БогаЕсли рассматривать философские аргументы в пользу или против существования сверхъестественного, то сложно найти какой-то один, который бы убедительно доказывал или опровергал соответствующее утверждение. Как же тогда можно подойти к решению данной проблемы?

Оксфордский профессор Ричард Суиберн предложил собственный подход, который можно назвать “кумулятивным аргументом”, базирующимся на идеях вероятности и оценке всей совокупности свидетельств, а не только одного факта.

В этом эпизоде, помимо более подробного разбора идеи Суиберна на нескольких примерах, мы также сделаем краткий обзор некоторых типов наиболее распространённых аргументов: космологического аргумента, аргумента от тонкой настройки, аргумента от дизайна (телеологический), аргумент от наличия сознания, аргумент от существования зла, аргумент от сокрытости и др. Разумеется, и типов, и вариантов существенно больше, но это — уже тема будущих эпизодов.2021-05-1221 min Ложки нет56. Наука и теология: конфликт или диалог?В современном дискурсе, на мой взгляд, не хватает профессионального и корректного диалога между наукой и теологией. Каждая из сторон часто вместо того, чтобы попытаться услышать, понять и изучить аргументы противоположной стороны, стремится навязать свою точку зрения как единственно истинную.

Особенно актуально это именно для теологии, так как существующие представления, тиражируемые священниками (которые, кстати, далеко не всегда теологи) или же популяризаторами от “науки”, далеки от того предмета, которым занимается эта отрасль знаний. Скажу даже крамольную мысль о том, что теолог вполне может быть атеистом, аргументируя, например, против существования чего-либо сверхъестественного. Также часто специалисты в области науки не являются экспертами в теологии и философии, равно как и представители религий не изучают полноценно науку.

Для конструктивного общения обе дисциплины должны выработать некоторые правила. Вариант такого взаимодействия в своё время предложил Ian Barbour.

В этом эпизоде мы постараемся ответить на следующие важные вопросы: почему так важен диалог между наукой и теологией с точки зрения каждой из них? В чём польза этого общения “для народного хозяйства”? На каких основаниях можно строить такую коммуникацию?2021-05-0526 min

Ложки нет56. Наука и теология: конфликт или диалог?В современном дискурсе, на мой взгляд, не хватает профессионального и корректного диалога между наукой и теологией. Каждая из сторон часто вместо того, чтобы попытаться услышать, понять и изучить аргументы противоположной стороны, стремится навязать свою точку зрения как единственно истинную.

Особенно актуально это именно для теологии, так как существующие представления, тиражируемые священниками (которые, кстати, далеко не всегда теологи) или же популяризаторами от “науки”, далеки от того предмета, которым занимается эта отрасль знаний. Скажу даже крамольную мысль о том, что теолог вполне может быть атеистом, аргументируя, например, против существования чего-либо сверхъестественного. Также часто специалисты в области науки не являются экспертами в теологии и философии, равно как и представители религий не изучают полноценно науку.

Для конструктивного общения обе дисциплины должны выработать некоторые правила. Вариант такого взаимодействия в своё время предложил Ian Barbour.

В этом эпизоде мы постараемся ответить на следующие важные вопросы: почему так важен диалог между наукой и теологией с точки зрения каждой из них? В чём польза этого общения “для народного хозяйства”? На каких основаниях можно строить такую коммуникацию?2021-05-0526 min Ложки нет55. Практикуем активное воображение ЮнгаВ прошлом эпизоде обсуждалось, чем является и чем не является активное воображение — метод, разработанный Юнгом, для взаимодействия с образами, приходящими из бессознательного. В этом выпуске мы переходим непосредственно к самой методике.

В рамках этого эпизода мы обсудим форматы, в которых можно проводить активное воображение, как можно и нужно готовиться к нему, из чего состоит основная часть и завершение. Для каждого этапа есть и характерные ошибки, которых можно избежать, если заранее быть к ним готовым.

“Одна из трудностей заключается в некоторой судороге сознания, из-за которой ничего не приходит на ум” (Мария–Луиза фон Франц)2021-04-2117 min

Ложки нет55. Практикуем активное воображение ЮнгаВ прошлом эпизоде обсуждалось, чем является и чем не является активное воображение — метод, разработанный Юнгом, для взаимодействия с образами, приходящими из бессознательного. В этом выпуске мы переходим непосредственно к самой методике.

В рамках этого эпизода мы обсудим форматы, в которых можно проводить активное воображение, как можно и нужно готовиться к нему, из чего состоит основная часть и завершение. Для каждого этапа есть и характерные ошибки, которых можно избежать, если заранее быть к ним готовым.

“Одна из трудностей заключается в некоторой судороге сознания, из-за которой ничего не приходит на ум” (Мария–Луиза фон Франц)2021-04-2117 min Ложки нет54. Что такое Активное воображение?Метод анализа сновидений Юнга при всех своих достоинствах обладает и весьма серьёзным недостатком: сознание напрямую не участвует в формировании содержания сна. И может случиться такое, что концовка или начало истории не были записаны. Или человека разбудили… Или же толкование не приводит к пониманию. Что тогда делать?

На помощь приходит другая методика, разработанная Юнгом, — активное воображение, которая помогает работать с бессознательными образами, возникшими в фантазиях и сновидениях.

В этом эпизоде мы рассмотрим, для чего нужно активное воображение, чем оно является и чем не является, а также сформулируем ситуации, где применение этой методики может быть оправдано.

“Главное, что отличает человека от животного, — воображение” (Альбер Камю)2021-04-1420 min

Ложки нет54. Что такое Активное воображение?Метод анализа сновидений Юнга при всех своих достоинствах обладает и весьма серьёзным недостатком: сознание напрямую не участвует в формировании содержания сна. И может случиться такое, что концовка или начало истории не были записаны. Или человека разбудили… Или же толкование не приводит к пониманию. Что тогда делать?

На помощь приходит другая методика, разработанная Юнгом, — активное воображение, которая помогает работать с бессознательными образами, возникшими в фантазиях и сновидениях.

В этом эпизоде мы рассмотрим, для чего нужно активное воображение, чем оно является и чем не является, а также сформулируем ситуации, где применение этой методики может быть оправдано.

“Главное, что отличает человека от животного, — воображение” (Альбер Камю)2021-04-1420 min Ложки нет53. Толкование сновидений и универсальные мотивыНа третьем шаге анализа сновидений мы собираем из полученных смыслов ассоциаций и значений персонажей единую непротиворечивую историю. Ключевой вопрос, который задаётся: какое важное послание бессознательное хочет донести до сознания? В чём основной смысл данного сна?

В этом эпизоде мы детально рассматриваем третий этап анализа сновидений и те сложности, которые могут возникнуть при интерпретации сна как законченной истории. Что делать, если есть несколько одинаково обоснованных и разумных, но взаимно противоречивых объяснений? Как выбрать наилучшее толкование? Какие бывают универсальные мотивы в сновидениях и в чём, собственно, состоит их “уникальность”?

“Поэтому я предпочитаю исходить из того, что символ обозначает неизвестную, трудно познаваемую и, в конечном счете, никогда полностью не известную величину.” (Карл Юнг, “Практическое использование анализа сновидений)2021-04-0722 min

Ложки нет53. Толкование сновидений и универсальные мотивыНа третьем шаге анализа сновидений мы собираем из полученных смыслов ассоциаций и значений персонажей единую непротиворечивую историю. Ключевой вопрос, который задаётся: какое важное послание бессознательное хочет донести до сознания? В чём основной смысл данного сна?

В этом эпизоде мы детально рассматриваем третий этап анализа сновидений и те сложности, которые могут возникнуть при интерпретации сна как законченной истории. Что делать, если есть несколько одинаково обоснованных и разумных, но взаимно противоречивых объяснений? Как выбрать наилучшее толкование? Какие бывают универсальные мотивы в сновидениях и в чём, собственно, состоит их “уникальность”?

“Поэтому я предпочитаю исходить из того, что символ обозначает неизвестную, трудно познаваемую и, в конечном счете, никогда полностью не известную величину.” (Карл Юнг, “Практическое использование анализа сновидений)2021-04-0722 min Ложки нет52. Что означают персонажи во сне?Вторым шагом при толковании сновидений является проработка персонажей и динамики. С юнгианской точки зрения, сон можно рассматривать как театр, где комплексы выполняют роль актёров, эго может быть как актёром, так и статистом или даже зрителем, а Самость — дирижёр.

Каждый персонаж сна представляет собой определённую черту сновидца, этакую субличность, имеющую свой собственный уникальный мотив. Отдельно выделяются четыре универсальных и постоянных “актёра”: Персона, Тень, Анима и Анимус.

В этом эпизоде мы учимся понимать, кто и как участвует во сне, какую роль может выполнять тот или иной персонаж, а также на что обращать внимание на этом этапе.2021-03-3121 min

Ложки нет52. Что означают персонажи во сне?Вторым шагом при толковании сновидений является проработка персонажей и динамики. С юнгианской точки зрения, сон можно рассматривать как театр, где комплексы выполняют роль актёров, эго может быть как актёром, так и статистом или даже зрителем, а Самость — дирижёр.

Каждый персонаж сна представляет собой определённую черту сновидца, этакую субличность, имеющую свой собственный уникальный мотив. Отдельно выделяются четыре универсальных и постоянных “актёра”: Персона, Тень, Анима и Анимус.

В этом эпизоде мы учимся понимать, кто и как участвует во сне, какую роль может выполнять тот или иной персонаж, а также на что обращать внимание на этом этапе.2021-03-3121 min Ложки нет51. Поиск ассоциаций при толковании сновиденийПервым шагом при анализе сновидения является поиск ассоциаций к элементам, объектам и событиям сна. Хоть это и кажется достаточно простым, тем не менее, правильное выполнение этого этапа необходимо для получения хорошего результата.

В этом эпизоде мы рассмотрим три уровня амплификации сновидений (личный, культурный и архетипический). Отдельно поговорим о том, к каким именно объектам сна необходимо подбирать ассоциации (спойлер: ко всем), и какие типичные ошибки могут возникнуть на этом этапе.

“Если вам снится, что вы ведёте себя как дурак, хотя субъективно вы чувствуете себя наиразумнейшим, вы должны серьезно задуматься, поскольку, согласно бессознательному или согласно свету, пролитому архетипом Самости на ваше сознательное поведение, вы действуете как дурак” (Мария–Луиза фон Франц, Алхимическое активное воображение)2021-03-2420 min

Ложки нет51. Поиск ассоциаций при толковании сновиденийПервым шагом при анализе сновидения является поиск ассоциаций к элементам, объектам и событиям сна. Хоть это и кажется достаточно простым, тем не менее, правильное выполнение этого этапа необходимо для получения хорошего результата.

В этом эпизоде мы рассмотрим три уровня амплификации сновидений (личный, культурный и архетипический). Отдельно поговорим о том, к каким именно объектам сна необходимо подбирать ассоциации (спойлер: ко всем), и какие типичные ошибки могут возникнуть на этом этапе.

“Если вам снится, что вы ведёте себя как дурак, хотя субъективно вы чувствуете себя наиразумнейшим, вы должны серьезно задуматься, поскольку, согласно бессознательному или согласно свету, пролитому архетипом Самости на ваше сознательное поведение, вы действуете как дурак” (Мария–Луиза фон Франц, Алхимическое активное воображение)2021-03-2420 min Ложки нет50. Юнгианский анализ сновидений: как начать?Мы начинаем новый блок, посвящённый юнгианскому толкованию сновидений. Этот метод является поистине “королевской дорогой к бессознательному”, как справедливо заметил Зигмунд Фрейд. Немного других методик способны при таких же затратах предоставить сравнимые результаты.

Первый эпизод в этой серии является немного необычным: вместо обзора или рассмотрения вопроса с разных сторон фокус сделан на практике. По моему глубокому убеждению, лучший способ понять принципы анализа сновидений — это, собственно, начать анализировать сновидения.

В этом выпуске мы кратко пробежимся по четырём основным этапам интерпретации снов. Этой информации уже будет достаточно для того, чтобы каждый желающий смог попробовать записать и проанализировать собственные сновидения. Конечно, в дальнейших эпизодах каждый из этапов, особенно принципы создания и выбора интерпретации, мы разберём отдельно.2021-03-1725 min

Ложки нет50. Юнгианский анализ сновидений: как начать?Мы начинаем новый блок, посвящённый юнгианскому толкованию сновидений. Этот метод является поистине “королевской дорогой к бессознательному”, как справедливо заметил Зигмунд Фрейд. Немного других методик способны при таких же затратах предоставить сравнимые результаты.

Первый эпизод в этой серии является немного необычным: вместо обзора или рассмотрения вопроса с разных сторон фокус сделан на практике. По моему глубокому убеждению, лучший способ понять принципы анализа сновидений — это, собственно, начать анализировать сновидения.

В этом выпуске мы кратко пробежимся по четырём основным этапам интерпретации снов. Этой информации уже будет достаточно для того, чтобы каждый желающий смог попробовать записать и проанализировать собственные сновидения. Конечно, в дальнейших эпизодах каждый из этапов, особенно принципы создания и выбора интерпретации, мы разберём отдельно.2021-03-1725 min Ложки нет49. Самость и Бог над БогомЮнг часто отмечал, что его взгляды базируются на эмпирических данных. Иными словами, всё многообразие наблюдаемых явлений он изучал феноменологически с психологической позиции. Поэтому, например, Самость он определял как образ Бога в психике человека с акцентом на последней части предложения.

Но это работает только если рассматривать Самость как объект. Но, как мы выяснили в предыдущих эпизодах, она может выступать и как субъект и влиять посредством нуминозного опыта на человека.

Иногда Юнг даже ставил знак равенства между Самостью и Богом. Оправдано ли это? Если нет, то как можно их разделить? И какое отношение к этому всему имеет концепция Тиллиха “Бог над Богом”?

“Корень мужества быть — тот Бог, который появляется, когда Бог исчезает в тревоге сомнения” (Пауль Тиллих, “Мужество быть”)2021-03-1019 min

Ложки нет49. Самость и Бог над БогомЮнг часто отмечал, что его взгляды базируются на эмпирических данных. Иными словами, всё многообразие наблюдаемых явлений он изучал феноменологически с психологической позиции. Поэтому, например, Самость он определял как образ Бога в психике человека с акцентом на последней части предложения.

Но это работает только если рассматривать Самость как объект. Но, как мы выяснили в предыдущих эпизодах, она может выступать и как субъект и влиять посредством нуминозного опыта на человека.

Иногда Юнг даже ставил знак равенства между Самостью и Богом. Оправдано ли это? Если нет, то как можно их разделить? И какое отношение к этому всему имеет концепция Тиллиха “Бог над Богом”?

“Корень мужества быть — тот Бог, который появляется, когда Бог исчезает в тревоге сомнения” (Пауль Тиллих, “Мужество быть”)2021-03-1019 min Ложки нет48. Как теряется контакт с Самостью?В прошлых эпизодах мы фокусировались больше на позитивных аспектах Самости — архетипа целостности и “идеальности” в психике человека. Однако у неё есть и свои теневые стороны, которые в силу “тотальности” могут представлять опасность.

Как распознать потерю контакта с Самостью? Какая бывает и чем опасна инфляция эго? Почему действие лучше бездействия с точки зрения юнгианской психологии?

Обсуждаем эти вопросы в новом эпизоде подкаста.

“Сознание в состоянии инфляции всегда эгоцентрично и не способно осознавать ничего, кроме собственного существования. Оно неспособно учиться у прошлого, неспособно понимать происходящее сейчас и неспособно делать правильные заключения относительно будущего” (Карл Юнг, Психология и алхимия).2021-03-0311 min

Ложки нет48. Как теряется контакт с Самостью?В прошлых эпизодах мы фокусировались больше на позитивных аспектах Самости — архетипа целостности и “идеальности” в психике человека. Однако у неё есть и свои теневые стороны, которые в силу “тотальности” могут представлять опасность.

Как распознать потерю контакта с Самостью? Какая бывает и чем опасна инфляция эго? Почему действие лучше бездействия с точки зрения юнгианской психологии?

Обсуждаем эти вопросы в новом эпизоде подкаста.

“Сознание в состоянии инфляции всегда эгоцентрично и не способно осознавать ничего, кроме собственного существования. Оно неспособно учиться у прошлого, неспособно понимать происходящее сейчас и неспособно делать правильные заключения относительно будущего” (Карл Юнг, Психология и алхимия).2021-03-0311 min Ложки нет47. Символы СамостиСамость имеет множество разных символов. Несмотря на то, что однозначных соответствий в юнгианской психологии не бывает, тем не менее некоторые закономерности можно обозначить.

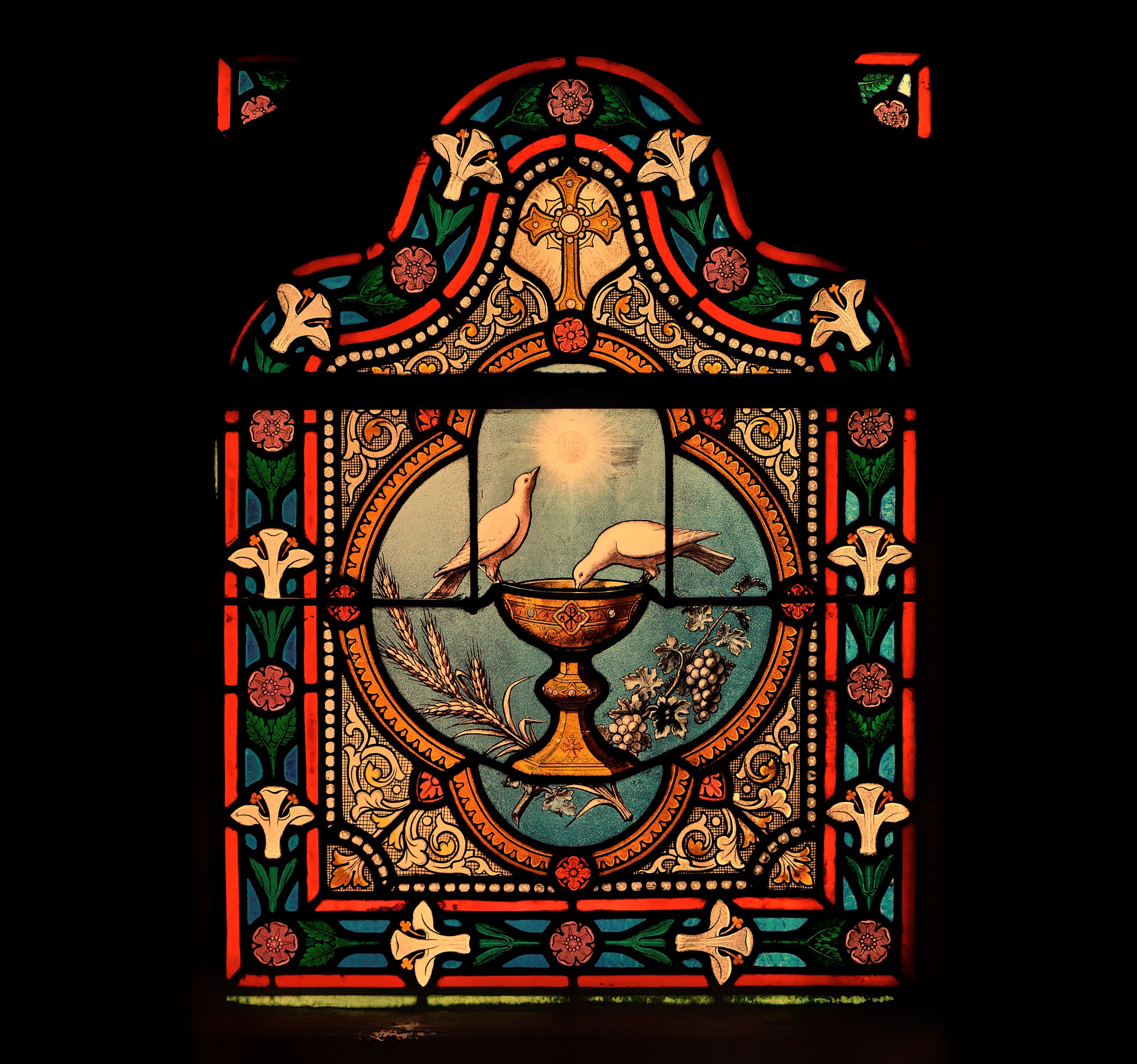

В этом эпизоде мы обсудим, чем символ отличается от знака, почему Христос символизирует Самость, и в чём принципиальное значение этого в повседневной жизни. Разумеется, мы затронем и другие возможные варианты.

“Христос репрезентует архетип самости” (Карл Юнг, “Эон”)2021-02-2412 min

Ложки нет47. Символы СамостиСамость имеет множество разных символов. Несмотря на то, что однозначных соответствий в юнгианской психологии не бывает, тем не менее некоторые закономерности можно обозначить.

В этом эпизоде мы обсудим, чем символ отличается от знака, почему Христос символизирует Самость, и в чём принципиальное значение этого в повседневной жизни. Разумеется, мы затронем и другие возможные варианты.